钱亮:亮式物语

2019-09-26 17:10

前言

初识钱亮是在5年前。那时他刚从西安美院雕塑系毕业,参加了上海公共视觉优秀作品展和第二届中国雕塑大展,后来考入中央美院读研。钱亮师从殷双喜、孙振华、孙伟、段海康的导师组,方向兼顾当代雕塑创作与理论研究,正所谓名师高徒,从此脱颖而出。

钱亮的创作势头近年来颇为强劲,并开始形成一种具有内在一贯性的“亮式物语”。他关注的是日常性的事物,确切的说是日常消费的物质和残留。但不同于波普的直呈或新现实的戏谑,他并不以拷贝、放大、组合、移植等手段直接引用现成品,而是以观念性材质的方式,对其工具性、实用性和消费性进行一种文化的逻辑转换,将其导入一种诗性的视觉复活。

钱亮是中国雕塑青年一代中的佼佼者,他的思考和创作潜力还远没有充分释放出来,未来的路还很远很长。有偈曰:海咸河淡,鳞潜羽翔,且看新人,天天向上。

墙报专访钱亮:材料能做什么不重要,重要的是只能做什么

导读:材料能做什么不重要,重要的是只能做什么,《物非物之竹》这件作品让我对此有了更贴切的理解。

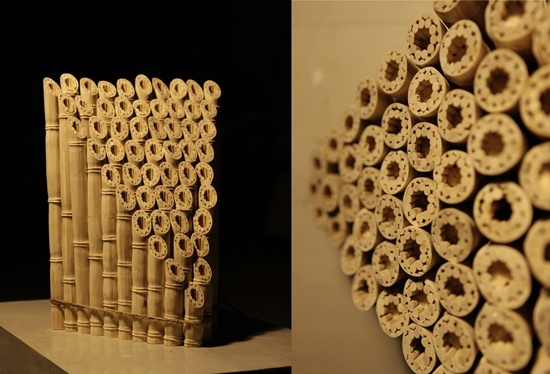

钱亮《物非物系列之竹》一次性竹筷、胶 35-30-40cm 2014年

钱亮《物非物系列之竹》一次性竹筷、胶 2014年

在您的作品《物非物》系列中有一类是对日常物品做了还原,例如将竹筷还原为竹子,将纸还原为树,请问这种处理的寓意是什么?

这类作品主要是还原物原有的一个形态,还原也是一种造物,但物非仅物。作品形态和构成作品的基本元素之间有一种似是而非的关系,比如《物非物系列之竹》是将一次性竹筷通过粘接、打磨等方法制作出一根根“竹子”,从剖面可以发现它们并不是自然中的竹子,但又不能说不是竹子。我试图将被工业化、商品化的竹子还原回它们的本来面貌,面貌或许可以还原,但其内核已经发生了质的改变。在这表里不一之间揭示出“有些东西在文明的进化中演变为我们的工具,有些东西在文化的自觉中还原为它们自己。”

钱亮《物非物系列之心灵皂》汉白玉

钱亮《物非物系列之心灵皂》石材 单个尺寸9-5-3cm

《心灵皂》这件作品中,您用玉石来雕刻了一件香皂,又将舒肤佳香皂的标志Safeguard替换成了soulguard,玉石所代表的中国传统文化意义与当今这种日常消费主义发生了碰撞,请您向我们介绍一下您的创作灵感?

灵感是一种偶合,当你处于创作的状态中时,灵感会与你不期而遇,它看似偶然,实则必然,是渐修后的顿悟。《心灵皂》属于“物非物”系列的另一类,这类作品是对日常之物的材料转化,作品以极近日常之态呈现,但在转化的过程中总有一些非常态的地方,如香皂logo的改变、地毯卷起的一角等,这些地方是观念表达的焦点。《礼记•儒行》记载:“儒有澡身而浴德”,《心灵皂》立足于我们自身的传统和玉石文化,反观当下物欲社会对精神价值的侵蚀。

您的父亲是非常著名的雕塑家,请问您是受到了父亲的影响进而学习雕塑的吗?

是的。2010年以前我父亲以雕塑创作为主,比较有代表性的是古拙灵动的“皮影”系列和甜美俏皮的“花鼓女”系列,他在发掘和利用民族民间资源进行雕塑语言的转化方面对我开始走上并坚持创作有很大影响,这点从2008年到2012年我创作的具有童真、童趣的“小虎妞”系列中可见一斑。2010年以后父亲的创作以玉雕为主,做了一系列可以把玩的雕塑,这些作品以玉石为媒,或内容的创新、或形式的突破、或观念的介入,我从2013年至今用玉石材料来构思创作跟家里有这个资源有着直接的关系。父亲的创作对我的影响是潜移默化的,他的创作影响着我,但他并不影响我的创作。

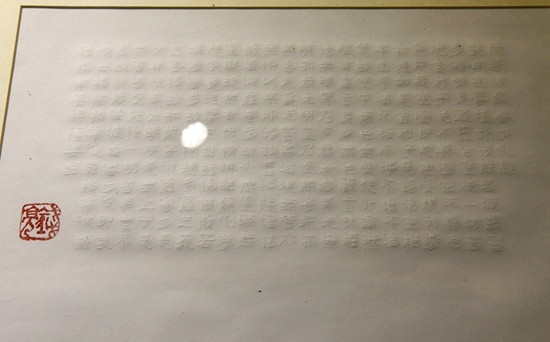

钱亮《写经》纸 2015年

您的爱人康悦老师也是雕塑家,有没有一起创作一件作品呢?

我们在本科时就有过合作,当时大三,和另外一位同学刘竹共同创作了一件6米长的雕塑《童心同乐》,这件作品当时参加了好几个展览并被长春世界雕塑公园雕塑艺术馆、上海市普陀区人民政府及陕西艺术幼儿园收藏,给了我们极大的鼓励。在此之后,我们在创作上就“分道扬镳”了,康悦较早的找到了适合自己的方向——软雕塑,在编织和缝制中表达着个人的情感以及对微观世界的关怀。我在研究生期间创作经历了从塑造人到构造物、从表现形到体现态的转变,也“开始形成一种具有内在一贯性的‘亮式物语’”。可能是由于我俩不同的创作方向,加之性格比较互补,所以彼此交流鼓励的多,强烈的思想碰撞少。我们在各自方向志趣上不断前行、实验、玩味着的同时又互相观赏,尊重彼此的选择、尊崇个人的意愿,携手共进。

在您的一系列作品中,您自己最喜欢的是哪件?为什么呢?

《物非物系列之竹》,因为材料能做什么不重要,重要的是只能做什么,这件作品让我对此有了更贴切的理解。这个过程像是在试错,通过主动试错,引导自己逐渐走向完善。

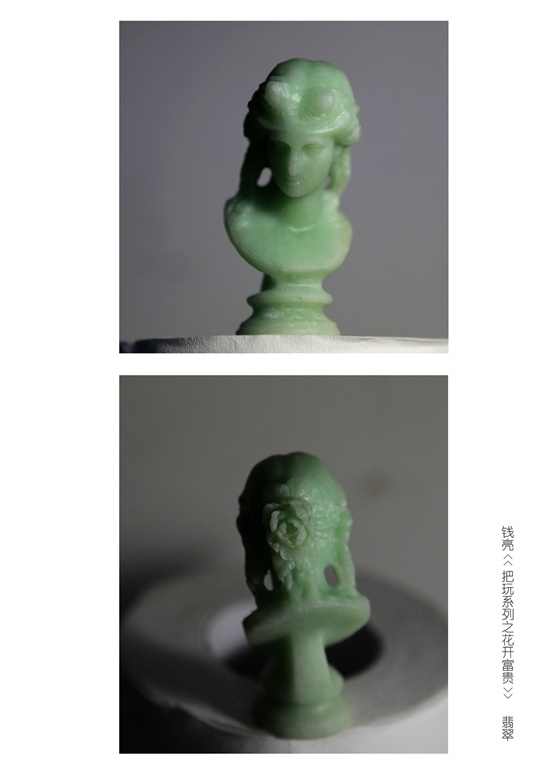

钱亮《把玩系列之花开富贵》翡翠 尺寸:3.5-3-6cm 2014年

钱亮《把玩系列之美第奇》水晶 尺寸:3-3-5.5cm 2013年

在您的《把玩》作品中,用中国玉石把玩的形式来表现西方古典经典,然后又把人物的头发变成了中国传统的如意纹,有一种中西文化的碰撞,请问您为什么会采用这张表现形式呢?

《把玩》系列挪用中国传统玉器中把件的形式,将西方古典玩于中式掌中,以一种错构的的方式来解构经典,同时建构出一种新的文化景观。之所以要解构,因为19世纪末20世纪初西方学院雕塑体系的传入让我们建立了中国现代雕塑概念的同时,也遮蔽了我们自身的雕、塑传统,由此产生的断裂久久不能愈合。我是利用中华民族独有的、从未间断的玉文化的方式和语境以其人之道还治其人之身,质疑和挑战西方话语与霸权,复兴和树立民族传统与文化自信。通过改变原作材料、尺寸和语境等因素来实现对其的解构,建构是在此种改变基础上又融入了一些中国传统的文化符号,如双喜纹、团寿纹、蝙蝠纹等,使之更符合中国传统玉雕中琢必有意、意必吉祥的原则,以此来探讨中西文化之间的交融与消解。

亮自述:雕塑路上,一直在蜕变

导读:我从小受父母影响喜欢并选择了雕塑之路,本科时在这条道路上找到了志同道合的人生伴侣,同时,沿途还相遇了许多给予我指导帮助和支持鼓励的师友亲朋。

我从小受父母影响喜欢并选择了雕塑之路,本科时在这条道路上找到了志同道合的人生伴侣,同时,沿途还相遇了许多给予我指导帮助和支持鼓励的师友亲朋。

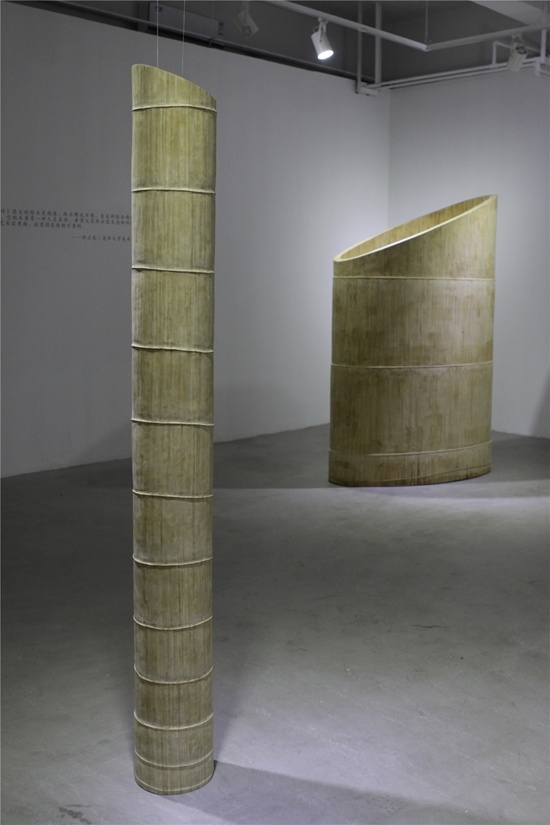

钱亮《物非物系列之畸竹》一次性竹筷、胶 2016年

雕塑创作方面,从本科时的“小虎妞”系列到研究生阶段的“物非物”和“把玩”系列,经历了从塑造人到构造物、从表现形到体现态的转变,这种转变并不容易,对我来说甚至是一种蜕变。理论研究方面,受到殷双喜、孙振华、许正龙等诸位先生的悉心指导,掌握了一定的理论知识和写作方法,在《中国雕塑》、《学院雕塑》、《当代工艺》等期刊发表论文近十篇,并参与撰写了殷双喜先生主编的学术文献《毛主席——纪念毛泽东诞辰121周年影像经典·美术卷》。同时,我对中国传统工艺尤其是玉雕比较感兴趣,以玉石为媒做了一些创作和研究,玉雕是对中国本土雕刻传统的延续,在当代,传统题材或有所扬弃,但工艺本身理应结合内容的创新、形式的突破或观念的介入得到继承与发扬。

钱亮《工具》玉石、现成品 2015年

雕塑创作与理论研究既是我读研期间的研究方向,也是我要坚定和坚持的专业方向与方法,两者相辅相成,平衡两翼,以求飞得更稳、更持久。