彭方山:对于生活角落有种莫名的亲切

2019-09-26 16:44

艺术家彭方山

请谈谈你的艺术历程。从年幼时接触艺术,到后来在艺术院校进行专业的学习,发展到现在的独立创作,以及将来的规划或打算。

最早对艺术的启蒙来自黑板报及课堂,因为这些都是自己直接可以参与的,从小有着很大的兴趣。一直到高中时期才开始真正系统的学习素描等,当时自己连普通高中都没有考上对于学业有种巨大恐惧感,后来发现可以通过学习美术专业考大学,一下子调动了我所有的积极性,结果一直到了第四次高考才考上美院。最初的美院学习以为就是画画人体等,后来发现完全不是这么一回事,好在学校的学习氛围很浓,遇到了一群很好的老师和同学,基本上是有样学样的读完了研究生。将来希望能继续从事与艺术相关联的工作,例如:教师,美术馆职位等。

你在创作中很少选择使用鲜明的色彩,为什么偏爱黑白灰?请谈谈你对“色彩”的理解。

本科和研究生时期做了很多创作中的尝试,偏单色的作品总是相对比较成熟,所以慢慢的就开始了一系列的黑白灰的创作。色彩对于我在创作中来讲可能不是第一位的,但对于我来讲也是非常重要的,有部分作品还是或多或少的出现其中,有时也给了作品另一种气质,所以从另一角度来讲我可能一直在学习控制色彩中。

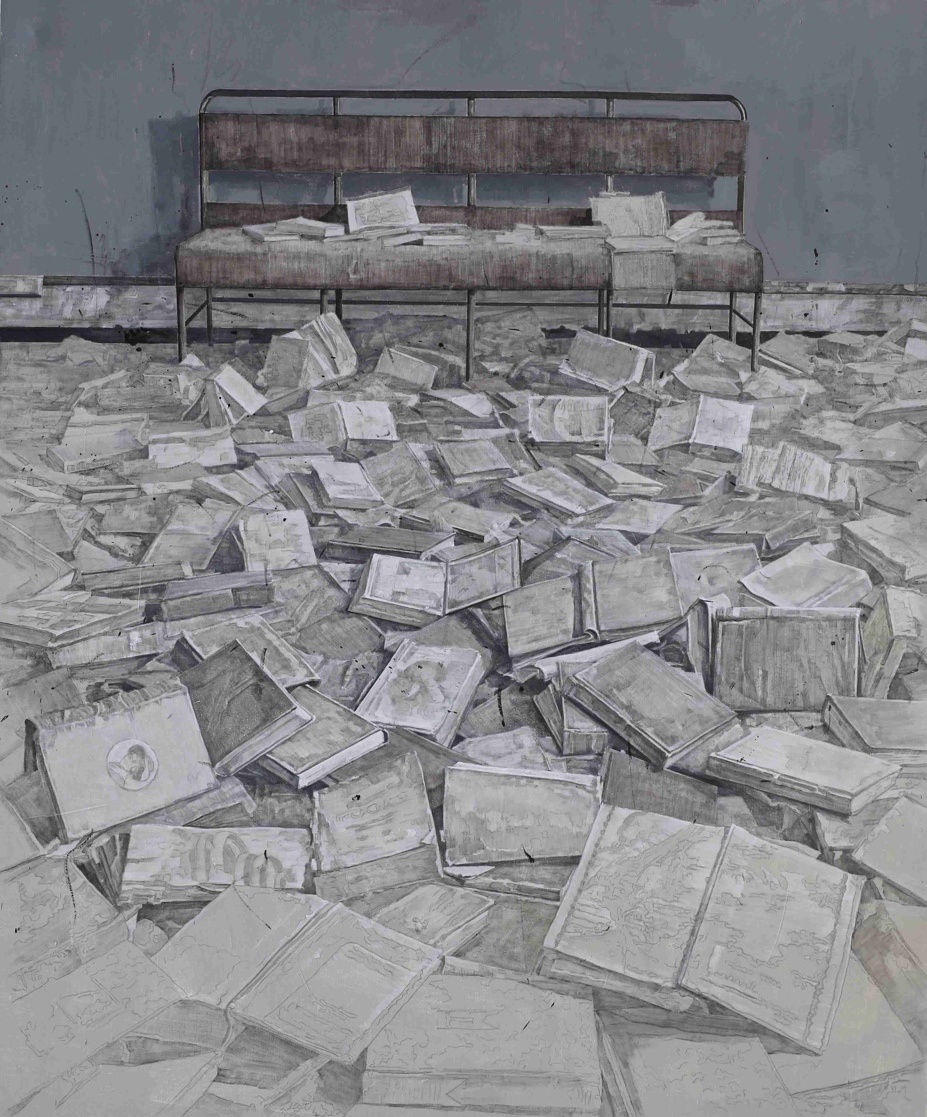

彭方山《Study 书屋》150×180cm 布面丙烯 2015

除了色彩之外,画面的氛围也有些冷静,甚者“无聊”。为什么对这些看似单调的角落或片段情有独钟?

有时对于生活角落有种莫名的亲切,从物上来讲反映了社会的某种横切面,它可以从各种层面去入手阐释绘画的动因。

冷静的画面背后,能体现出你理性的思考,“感性”成分是如何体现在你的创作过程中的?

一是技术层面的跳跃的笔触,色彩,图饰符号等,二是创作的动机。

现阶段的创作中,是否有比较困扰你的问题?

有很多,也可以讲是每个阶段有每个阶段性的问题。近期的具体问题是如何延续或转变创作的母问题,也在希望尝试其他类型的创作。

彭方山《旁观》120×160cm 布面丙烯 2014

你曾说自己“对绘画始终有一种理想主义式的情结”。可否理解为:你尝试将自己的理想主义情怀,用绘画的形式表现出来。但为什么是绘画而非?你的“理想主义情结”又是指什么?

不是的,其实只是一个很朴素的出发点而引出的话语,绘画是目前我主要的创作方向,所以可讨论的空间基本集中在这个上面,也许之后会有其他的创作方式。其实我所指的“理想主义情结”只是希望我能一直坚持创作用乌托邦式的理想去持续。

这一系列的创作已经持续了3-4年左右,接下来会尝试更多风格或形式的创作吗?

肯定会有更多新的风格和形式的创作的,现在已经开始在准备了。

推荐人庞茂琨评彭方山:在“场与物”的关系中探求人们的生存状态

庞茂琨(四川美术学院院长、教授)

彭方山的作品善于用单纯的笔调勾画出一种层次丰富、耐人寻味、甚至冷峻的景观,同时在“场与物”的关系中探求人们的生存状态。

彭方山《Study 书屋》150×180cm 布面丙烯 2015

彭方山《巴洛克》76×87cm 布面丙烯 2016

彭方山自述:自小对艺术的启蒙来自于矿区每年元旦新年在办公区的黑板报上画领导人像

艺术家彭方山

自幼生活在矿区,矿区属于一块飞地。背靠湘江坐落在一座山丘上,不属于当地政府管辖,什么都有独立的一面,有子弟学校,医院等。我出生那会刚属于计划生育刚实施的头十几年,一到晚上的篮球场全是小孩飞奔的身影,基本上都是大小孩带着小点的孩儿在玩耍同时伴着大人呼喊小孩回家的骂咧声。自小对艺术的启蒙来自于矿区每年元旦新年在办公区的黑板报上画领导人像,当时机关里一位公认的绘画大师拿着一瓶瓶颜料忙活了好几天。事后大家争相观看,都是赞叹不已,我也常会呆呆的望着墙上看上好一段时间。

彭方山《Helmsman 舵手》120×160cm 布面丙烯 2014

98年中小企业改制后,矿区也开始慢慢失去了往日的活力。基本每户都参加了集资房建设,逐渐搬往了附近交通便利的镇上或县城,这里基本上就变成了鬼城。今年父亲去世,长眠在这座矿区的旁边对望湘江。摘下了父亲坟旁的油茶树枝沿路走回,路过当时机关黑板报几近剥落的伟人像仍在原处,只是才发现其是拙劣的宣传画。

彭方山《Social ladde 上升阶梯》150×180cm 布面丙烯 2015

彭方山《池》110×150cm 布面丙烯 2016