李建树:打开记忆的抽屉

2019-09-26 14:59

前言

青年画家李建树,画了一批关于日常生活题材的绘画。有意思的是他使用的媒介,既不是绘制在木板上,也不是表现在画布上,而是画在磁带的外壳上。这是一种有关成长记忆的叙述。磁带----这个早已被光盘、mp3等高科技手段所取代的传达媒介,曾经是我们日常生活的依赖。在那个信息尚不发达、娱乐较为贫瘠的年代,一盘小小的磁带,几乎承载了人们工作以外的全部内容。尤其是通过磁带传递外来信息,带来欧美的旋律,以及港台的音乐等等,更是在平寂之中激起浪花,为信息闭塞下的中国人带来了想象和远方。不过,对于李建树这样的年轻艺术家而言,这些往事有点太过于遥远,似乎都是上一代人的记忆。能够超出自己的年龄,对这样一些旧的历史刻骨铭心,产生恋恋不舍的情绪,表明了李建树的心智比较早熟,内心也十分丰富。

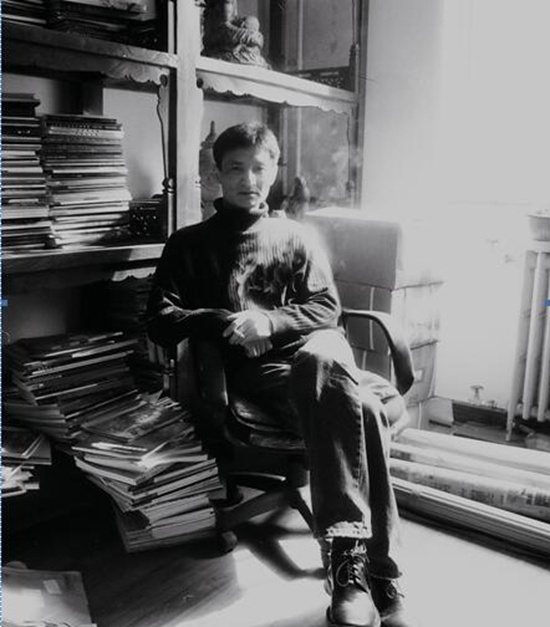

李建树出生于内蒙古,也在那里成长接受艺术教育,大学毕业后置身来到北京闯荡,既无家庭背景,又无显赫学历,单靠自己一个人奋斗和打拼,其艰难程度可想而知。大概正是因为现实社会有着太多的不如意,使得李建树总喜欢回到过去,在那些消失的情境中,寻找一些儿时的足迹与幸福的余温。磁带作为一个表现媒介,在他笔下已经不再是一个简单的旧物件,而是被抽象成了现实的避难所与精神的温柔乡。

墙报专访李建树:艺术是一种生活方式

导读:画大的作品跟画小作品的会有完全不同的感受,画大作品累了,就画画磁带。磁带画没有了,就去同城网上淘,然后联系卖家见面交易,我觉得这个过程很好玩,有生活,也能调节状态。有时候坐车去很远的地方买磁带,来回就花掉差不多一天时间,因为北京太大了。有时候我在卖家的仓库里倒腾磁带,觉得自己像个收破烂的哈。

为什么开始了画磁带呢?

2005年我读大一那年,暑假宅在家里想画画,家里只有油画颜料和画笔,但是没有画布。偶然打开了家里电视柜的抽屉,翻出来好多过去我听过的磁带。这些亲切的磁带让我一下子又回到了过去,温暖、感动。然后我就尝试在磁带上画油画了。先用砂纸把磁带表面打磨变成磨砂的,这样方便油彩附着到磁带上。磁带本身的两个圆孔比较有意思,那两个孔能赋予很多观念。

你画的多是人物的面孔,这些人物你是如何选择的?

我选择的人物大多数是陌生的,多数为女生。当每一个人物在磁带上完成之后,因磁带上有两个孔,人像上自然就有了两个黑洞,这两个黑洞就是在破,打破完整。也有某种神秘感。女生的肤色比较微妙,所以我把颜色调和得非常温润,很喜欢这个过程,会上瘾,每天都要画几个。

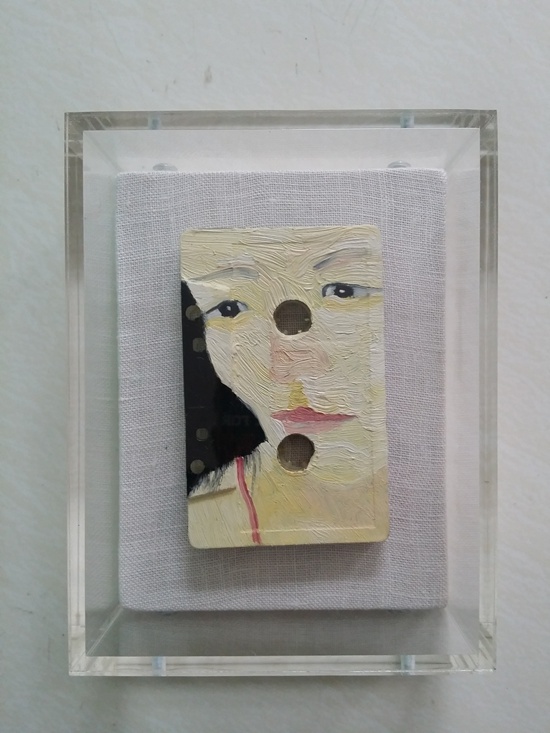

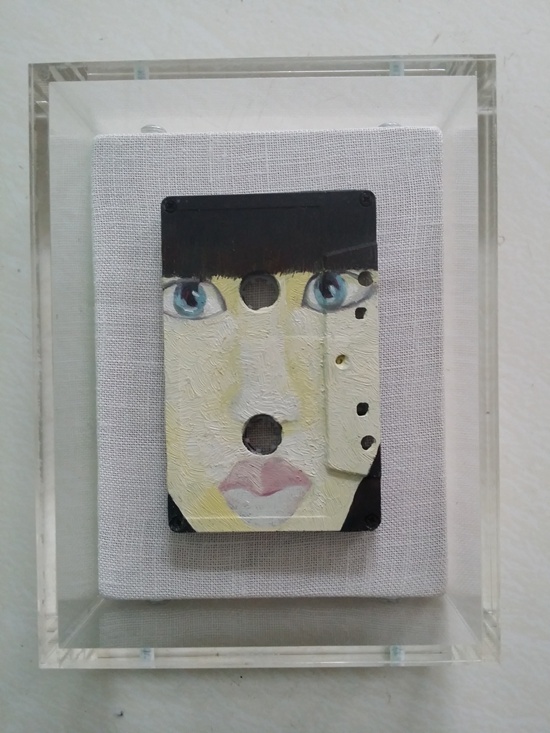

《我一代》材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

你现在的创作和生活状态是什么样子呢?

艺术是一种生活方式。几乎每天都有创作,创作早已经变成生活的一部分了,不可缺。我也经常写随笔,记录一些感想,用画笔不能完全表达的时候,就选择文字。

你画的人物多是有些卡通的,为什么喜欢这种风格呢?

跟年龄有关吧,跟性格也有直接关系。2009年在我23岁时,磁带作品曾参加栗宪庭老师策划的一个展览。布展的时候栗宪庭老师亲手把我的几十个磁带作品安装在他亲自设计的玻璃框子里,然后平放在铺着白色衬布的桌子上,以供展示。栗老师很幽默指着白色衬布笑呵呵的对我说“你看这多像裙子啊”并对我说“你的作品不错” 因栗老师的鼓励,和我对艺术喜爱的初心,所以我一直继续着。

《我的网友》材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

除了磁带系列之外,你还在创作其他的作品吗?

还创作布面的油画作品。画大的作品跟画小作品的会有完全不同的感受,画大作品累了,就画画磁带。磁带画没有了,就去同城网上淘,然后联系卖家见面交易,我觉得这个过程很好玩,有生活,也能调节状态。有时候坐车去很远的地方买磁带,来回就花掉差不多一天时间,因为北京太大了。有时候我在卖家的仓库里倒腾磁带,觉得自己像个收破烂的哈。

推荐人杨卫评李建树:打开记忆的抽屉----关于李建树的绘画

导读:磁带作为一个表现媒介,在他笔下已经不再是一个简单的旧物件,而是被抽象成了现实的避难所与精神的温柔乡。

青年画家李建树

,画了一批关于日常生活题材的绘画。有意思的是他使用的媒介,既不是绘制在木板上,也不是表现在画布上,而是画在磁带的外壳上。这是一种有关成长记忆的叙述。磁带----这个早已被光盘、mp3等高科技手段所取代的传达媒介,曾经是我们日常生活的依赖。在那个信息尚不发达、娱乐较为贫瘠的年代,一盘小小的磁带,几乎承载了人们工作以外的全部内容。尤其是通过磁带传递外来信息,带来欧美的旋律,以及港台的音乐等等,更是在平寂之中激起浪花,为信息闭塞下的中国人带来了想象和远方。不过,对于李建树这样的年轻艺术家而言,这些往事有点太过于遥远,似乎都是上一代人的记忆。能够超出自己的年龄,对这样一些旧的历史刻骨铭心,产生恋恋不舍的情绪,表明了李建树的心智比较早熟,内心也十分丰富。

《承载记忆的AB面》

材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

弗洛伊德分析一个人的童年,对后来的成长有至关重要的作用,尤其是艺术家,往往是童年的某些遭际,构成了日后艺术创作的冲动。据此来看李建树的绘画,我可以想象出他的童年和少年,一定有音乐为伴,受到过某种幸福的包围,也一定曾被某种神秘的远方所牵引。不然,他不会对磁带这样一种早已过时的旧物件,表现出如此这般浓烈的情感。当然,童年经历只是艺术创作的一部分诱因,更为重要的还是当下现实带给人的痛创与苦楚,尤其是生活困境造成的种种压迫感,往往更是一个艺术家创作的动力。李建树出生于内蒙古,也在那里成长接受艺术教育,大学毕业后只身来到北京闯荡,既无家庭背景,又无显赫学历,单靠自己一个人奋斗和打拼,其艰难程度可想而知。大概正是因为现实社会有着太多的不如意,使得李建树总喜欢回到过去,在那些消失的情境中,寻找一些儿时的足迹与幸福的余温。磁带作为一个表现媒介,在他笔下已经不再是一个简单的旧物件,而是被抽象成了现实的避难所与精神的温柔乡。

《澄》材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

《短发》材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

当然,艺术家的个人诉求,只是艺术表现的一部分,对于社会和观众而言,要的还是价值与意义。那么,李建树精心塑造这些废弃的老磁带,从旧物中挖掘出新的内容,其意义又何在呢?我认为意义就在于李建树的历史回眸,通过创造性的转换,将一些过去的事物重新焕发出了生机与活力。这就像他针对磁带壳的构造,来选择表现的主题和内容,将当下各种流行符号及其生活场景与老磁带相结合,构成了一个一个有机的整体一样。从语言角度看,或许这并无太多新意,无非是一种材料的转换,仍在观念绘画的范畴。但是,如果将其放在今天这样一个价值动荡的大背景下,却能看到李建树这样做的文化意义----为一些消失的历史找到了凭证。其实,文明就是线索。从这个角度看,李建树通过将旧物换新颜的方式,来连接过去与今天,无疑,是在承接某种历史和传统,也是在为社会变迁下的当代中国人寻找一种艺术的庇护。

李建树自述:“有关成长记忆的叙述”

导读:一直到现在,我都是陆续的以磁带为媒介做着作品。每次听着音箱里的音乐低吟浅唱着,一边画着这些磁带,心里总有一种新鲜感,觉得这种方式是距离自由最近的。

我读初中和高中的时候,几乎每一个同学手里都有一部随身听。课余同学们都用磁带听流行歌曲和摇滚乐。听磁带是我们那个年代最普遍的娱乐生活。直到MP3的生产慢慢取代了磁带,音像店里的货架上就很少再看到磁带了。

《斑马》

材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

第一次用磁带做作品还是2005年我读大一那年的暑假。暑期宅在家里想画画,但是家里只有油画颜料和画笔,没有画布。偶然打开了家里电视柜的抽屉,翻出来好多过去我听过的磁带,心底不禁被这些亲切的磁带打开了尘封的记忆。那个暑假我就是宅在家里,在这些磁带上画了好多人像与生活场景,大学毕业创作也是以磁带为材料做的小型装置作品。

《侧脸》

材料:磁带、油彩 尺寸:10X6.3cm 年代:2005——2016 数量:无限

一直到现在,我都是陆续的以磁带为媒介做着作品。每次听着音箱里的音乐低吟浅唱着,一边画着这些磁带,心里总有一种新鲜感,觉得这种方式是距离自由最近的。