丁鸿丹 | “朴素地打磨她的偶遇”

2019-08-26 10:41

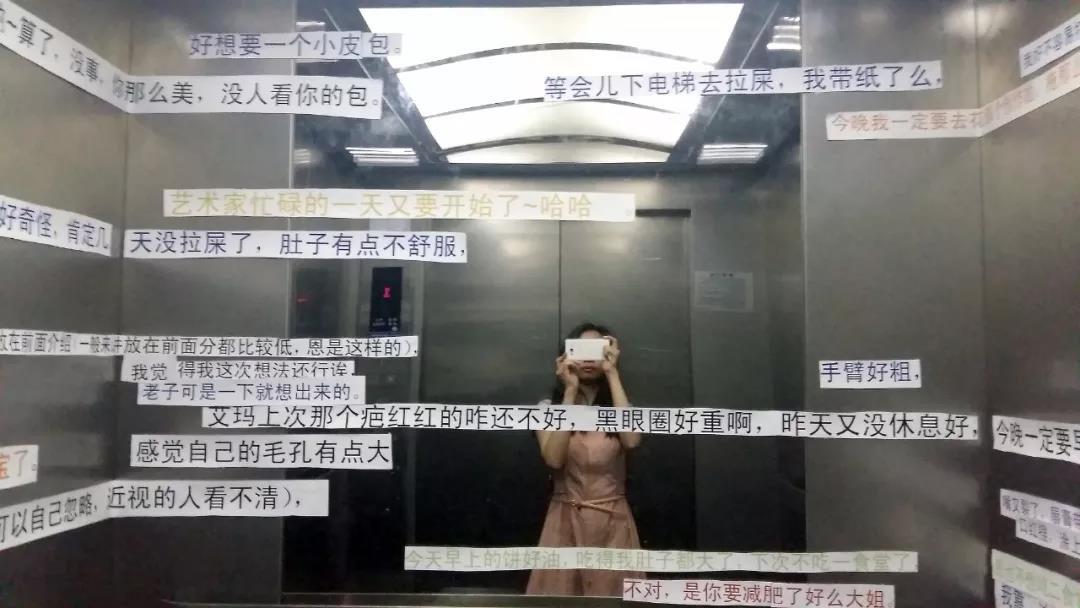

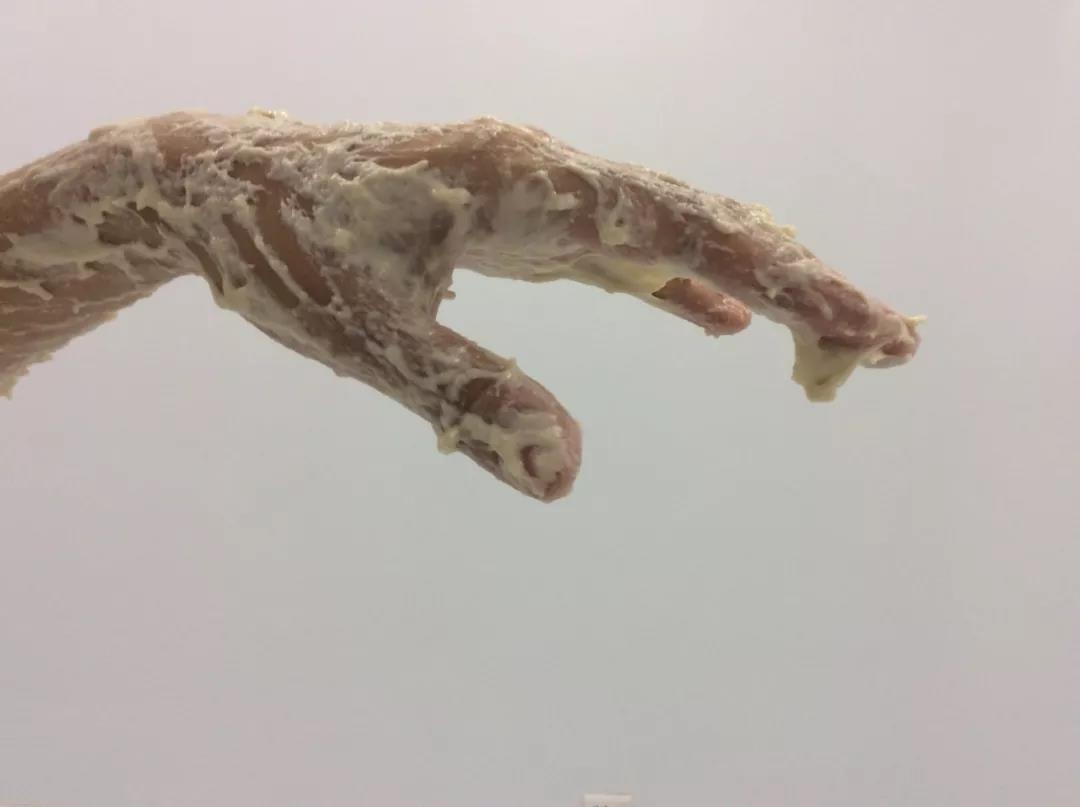

“墙势力:第四届墙报艺术家展”参展作品《面皮》,2016年

这件作品想表达我在生活中,沉浸在被人或事不断纠缠,脱离,甩开的一种复杂重复的情绪与状态。视频中的我不断将身上粘稠的面坨扯下与它们周旋。

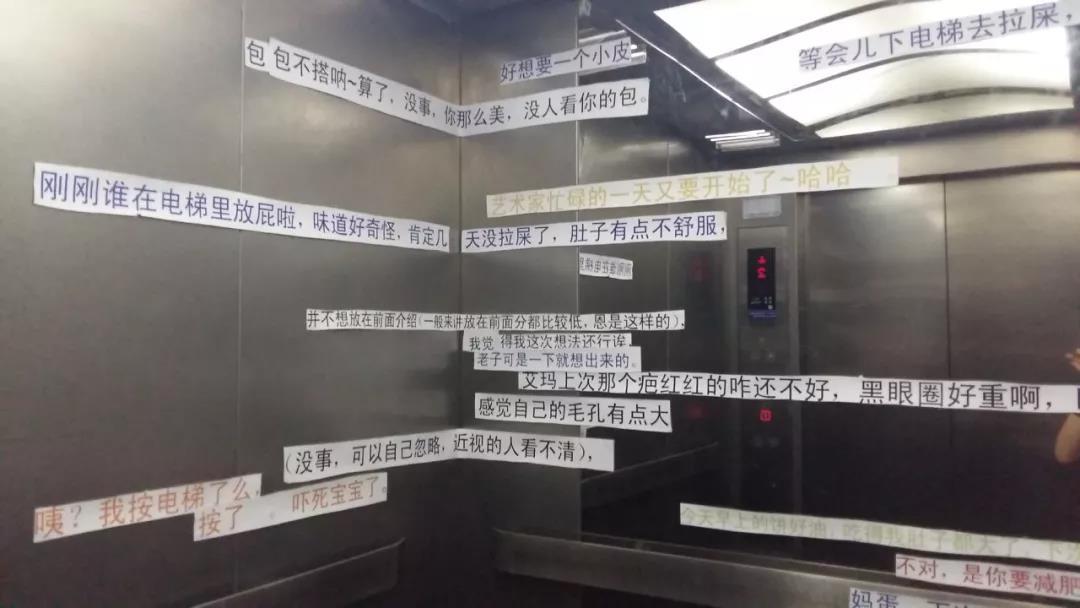

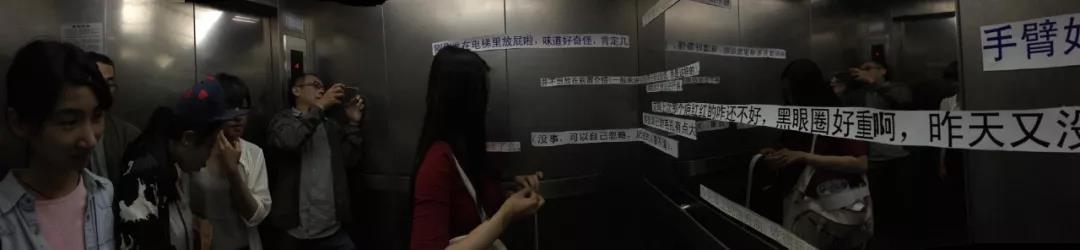

《弹幕》,2016年

当人们在看到一件事物的一瞬间,会下意识产生无数想法,有的想法比较重,有的想法浅, 而这些内心真实的细碎的想法,一般情况下不会流露出来,只有自己才知道。我将我在电梯里瞬间产生无数的想法用打印成文字,以弹幕的形式固定下来贴在电梯墙上。当观者面对电梯里的镜子时,会有许多想法有的可能与我相同也或许我的一些想法能让观者产生一些遐想。

《现身》,150×200cm,油画,2018年

艺术家们在面临黒桥艺术区拆迁无力时,便收拾行囊,朝价格低廉,政策宽松的地方拆迁。在城市化的推土机吞并着一个又一个艺术区的同时,他们在无人知晓的土地上建立起一个又一个的艺术区。接下来的艺术村会以何种形态呈现是否永远都在“在路上”,然而决定艺术村命运的并不会是艺术本身。

丁鸿丹以最为朴素而又直接的绘画方式,反复打磨着她的偶遇,一处夕阳西下的拆迁废墟现场。生活变迁的不确定触动着她的内心, 在诚恳地让那些废墟“现身”的同时,一种美好的希望也随之被唤醒。

—— 刘商英(中央美院油画系副主任)评丁鸿丹作品《现身》

《十二甫西街95号(二)》,150×170cm,油画,2018年

我画的这个街道是老广州西关,左边要拆迁的楼被印着骑楼的广告布罩住了。现代意义上的骑楼最早起源于印度的贝尼亚普库尔,是英国殖民者首先建造的,称之为“廊房”。这种可挡避风雨侵袭,挡避炎阳照射,为行人创造凉爽的空间,因此在炎热的东南亚十分风靡,随后也传入华南地区。而后再由当地华侨从东南亚返乡而建。

骑楼是老广州建筑的象征,而随着曾经居住在这里的大户人家的搬迁,移民,如今的恩宁路骑楼,如今大多只留下一扇扇铁质仿制栅门。居民的反抗显得无奈,骑楼被拆,麻石被挖,被改造得令人心痛。

广告布上的骑楼,仿佛是倔强的在反抗:这里的传承,微弱,但不熄。

墙报×丁鸿丹

墙报:面粉这种材料带有很多属性,无论是功能上还是材料特征上,那么“面坨”在《面皮》这件作品中,最重要的指涉是什么?

丁鸿丹:指涉不断纠缠,脱离我的重复复杂的人和事吧,好像这种指涉说太清楚了就没意思了。选这个材料可能源于我小时候的记忆,我母亲每次擀饺子皮的时候,我都喜欢帮忙和面粉,把手指插入面坨里让我感到很舒服。但开心过后,清洗这些面坨很费劲,因为它们总是纠缠你,扯下后还有残余的。

墙报:这件作品完成之后,对当时处于困惑和挣扎中的你来讲,带来了哪些层面的意义?

丁鸿丹:没什么特别的,人生还是如此痛苦快乐。不停地创作可以短暂地让我逃避现实。

墙报:视频弹幕是当下网络生活中所流行的一种自我表达方式,你在使用这种元素的时候,除了将文字从网络搬运到现实中,还尝试进行了哪些方面的干预或对话吗?请谈谈《弹幕》这次行为的始末?

丁鸿丹:还做了一本手工书,是本科在展望老师的课上做的。因为那个时候总在B站看电影,B站就是以弹幕闻明的,我就喜欢在看电影时看别人吐槽,图个热闹。我平时看恐怖片都是用手掩着眼睛,通过手指缝去看电影的,当恐怖电影中出现令人难以直视的画面,由底端弹幕才能组成护眼绿墙。在B站看恐怖电影常会笑出声来,绿墙总以令人意想不到的方式呈现,记得有次看到贞子爬出来的时候,满屏幕的《在希望的田野上》的歌词。这种诡异的反差感反使其成为一个浓郁的笑话。

在网络直播或者电影中“弹幕”是匿名的,并可以肆无忌惮说出来的。它们是我可以直接拿走的他人最真实的想法,于是我将它们以纸质的方式陈列出来, 可以感受到每一句弹幕后都显露 出一个有个性鲜活的人和他们不同的故事。并且每一页的文字阐述都可以让你想像出一个画面。 不同的人在看到同一个画面产生的不同想法是很吸引人的,并且具有很强的视觉刺激,就和电影里的特效一样。

墙报:《改变》系列是一个大时代背景下的小家庭图像,单看场景和人物状态,是其乐融融的,但从你的阐述中我们得知了这个充满苦痛的家族记忆。在你创作这组作品时,是否携带情绪?你希望作品透露出哪些信息?

丁鸿丹:单看《改变》的场景和人物状态,是父辈们为“我”童年营造一个其乐融融的童话世界,让我忘却这个充满苦痛的家族记忆,去迎接一个崭新的未来。时代在改变,也许他们的情绪早已在“我”的故事烟消云散。“我”只希望明天会更美好……

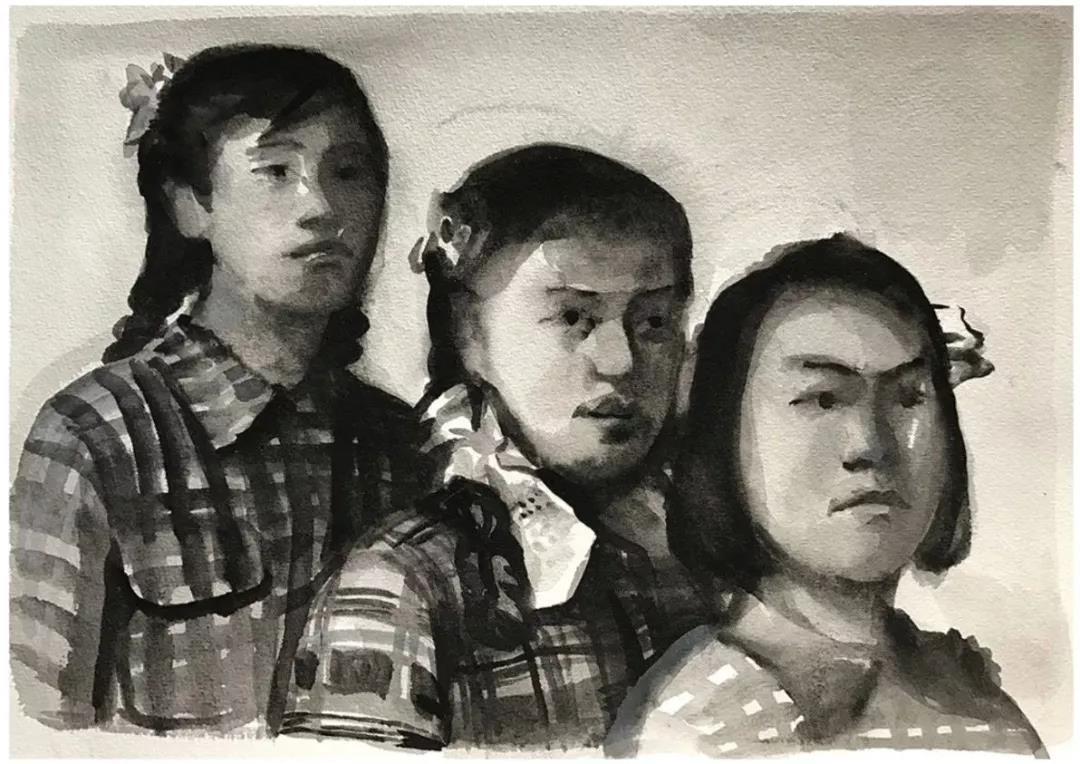

《改变》系列,15×20cm,2016年

我想通过这一系列作品讲述我的曾祖父,爷爷,父辈们这三代人是新中国近代史的缩影。我的曾祖父是大地主,拥有自己的山与兵团。在解放初期的“土地改革政策”等让地主这一阶层遭受了“灭顶之灾”,我的曾祖父在这时死了,并且家产全部没收。文化大革命许多知识分子也遭到了迫害,我的大爷爷原是中国铁路x局的总工程师,留苏回来的高级知识分子,遭到批斗后,下放到基层工作单位接受工人阶级的改造。解放初期大学毕业的爷爷因为一直非常低调谨慎,不经常与人往来所以幸免于难,却一生没有知心朋友。我的叔叔上大学时也受到影响,在其他人都陆续收到大学录取通知时,他却因为有一个地主儿子的父亲被人将高考政审材料做了手脚而无法上名牌大学抑郁一生。

墙报:从2016年至今,你通过不同的媒介渠道进行了多个系列的艺术实践,涉及到家庭关系、边缘群体、网络文化、以及自我探索等层面,你认为在这几个系列之间是相对分散而独立的吗?还是都基于某个关注中心展开?

丁鸿丹:都是从我自身出发,去讨论我感兴趣的现实生活话题。

墙报:哪些艺术家曾对你的创作产生过重要影响?

丁鸿丹:好像我真的没有对我创作产生重要影响的艺术家,我自己的想法比较重要。

墙报:未来会就哪一主题进行延展,或者有什么新的计划?

丁鸿丹:接下来即将开始的一个系列叫做“Erotic shop”,我都是边画边想。

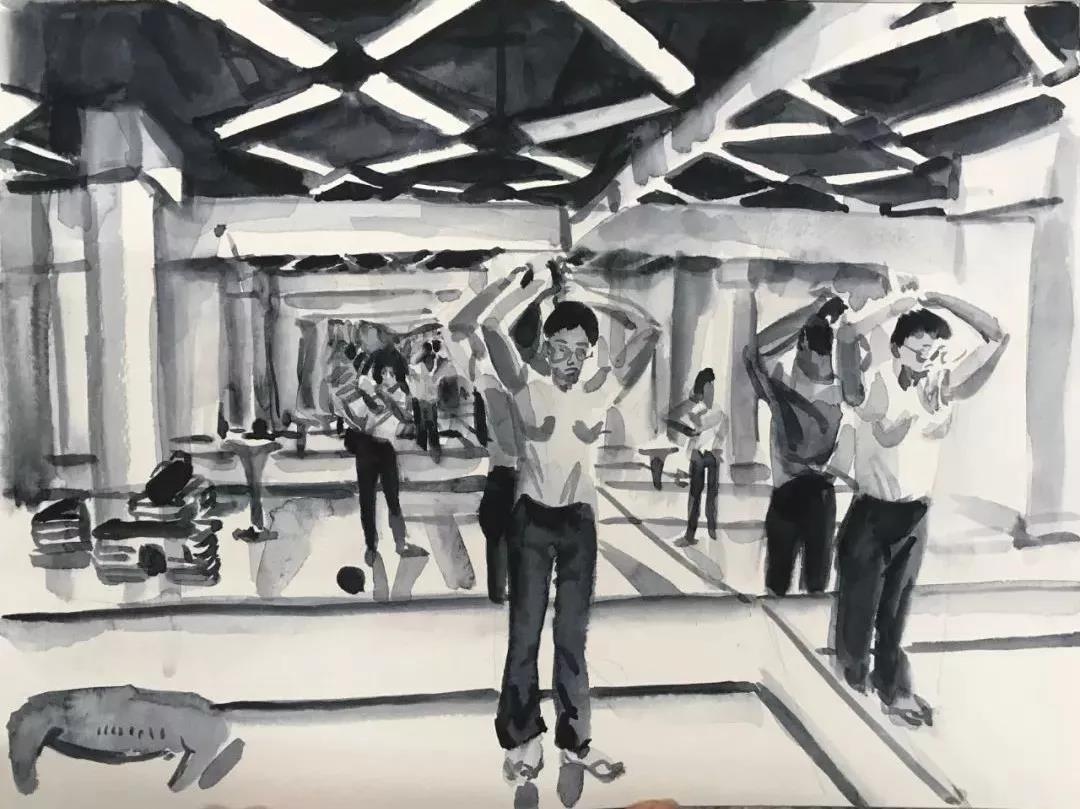

近期创作小稿

丁鸿丹,1995年12月出生于中国广州,祖籍四川,2014年毕业于央美附中 。 2018年毕业于中央美术学院油画系第三工作室,同年获得获得中央美术学院十人“千里行提名奖学金”,中央美术学院油画系毕业创作一等奖,油画作品《现身》被中央美院美术馆收藏。导师:喻红、刘小东、刘商英、陆亮。现就读于中央美术学院油画系三工作室研究生,导师刘商英。

曾参展:The 4th Wallpost Artist Exhibition,北京时代美术馆 (2019);《千里之行》中国重点美术院校毕业生优秀作品展,中央美术学院美术馆(2018);中央美术学院2018届本科生毕业展,中央美术学院美术馆(2018);《历史的回响》, 中华世纪坛中心展厅(2016)。