蔡应:他的艺术让你感受“似曾相识”

2019-08-26 09:33

蔡应:消解当代艺术的崇高感

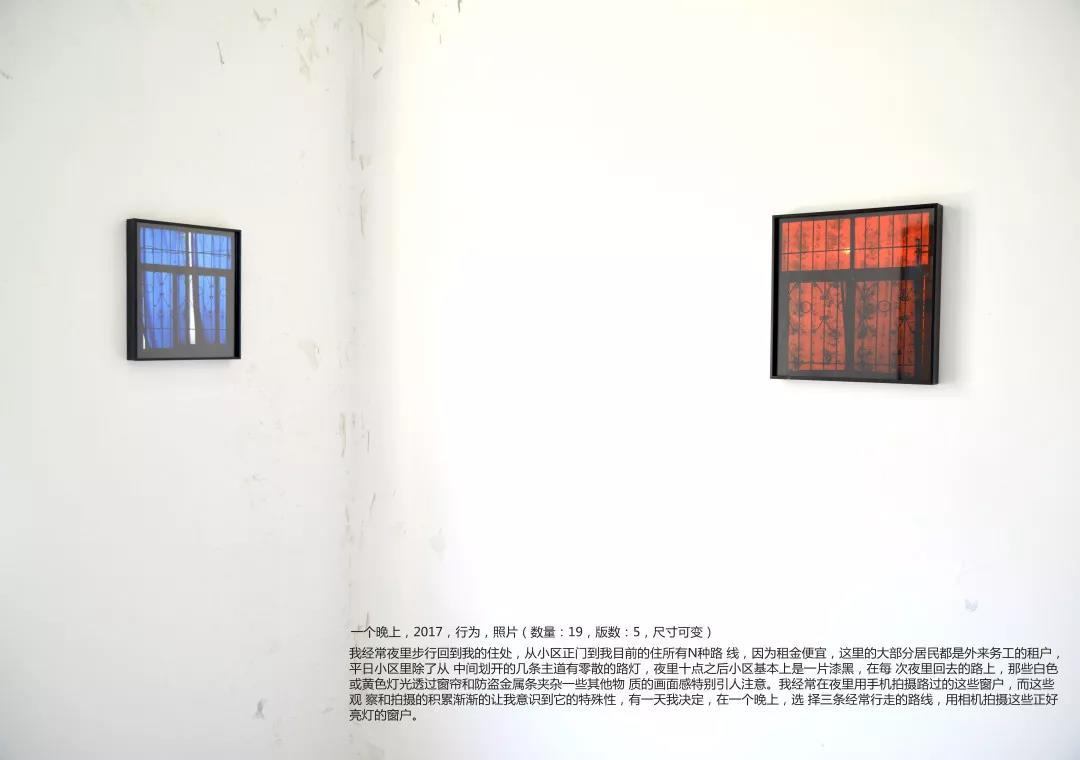

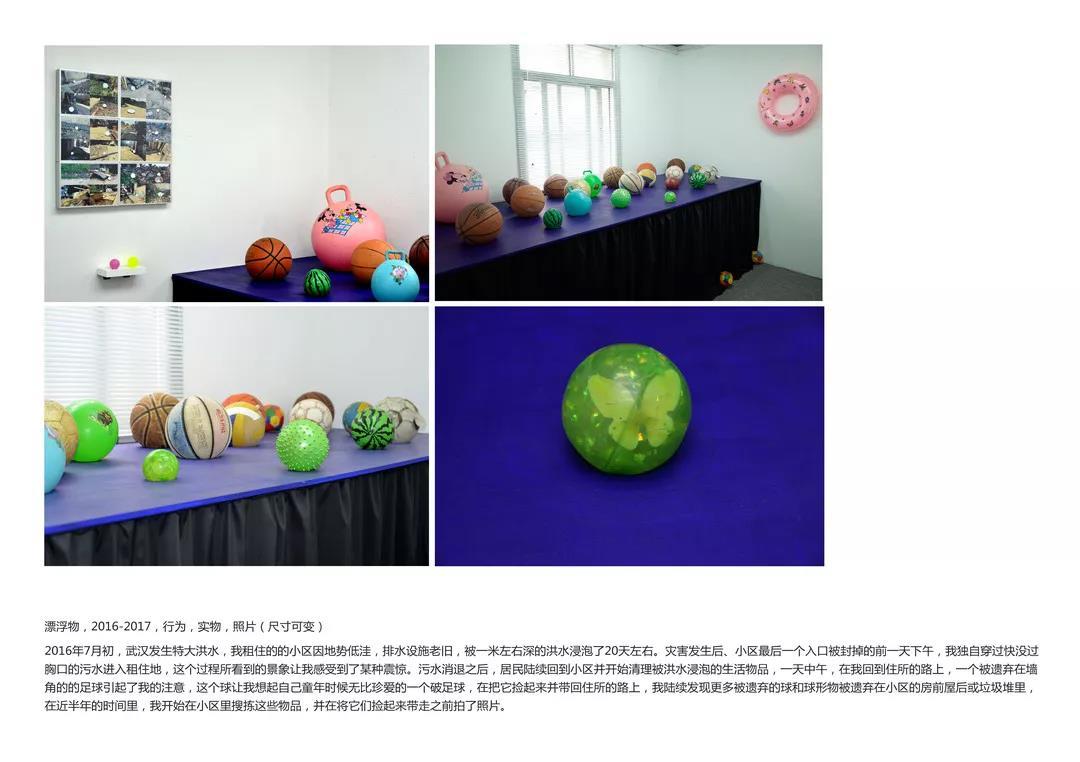

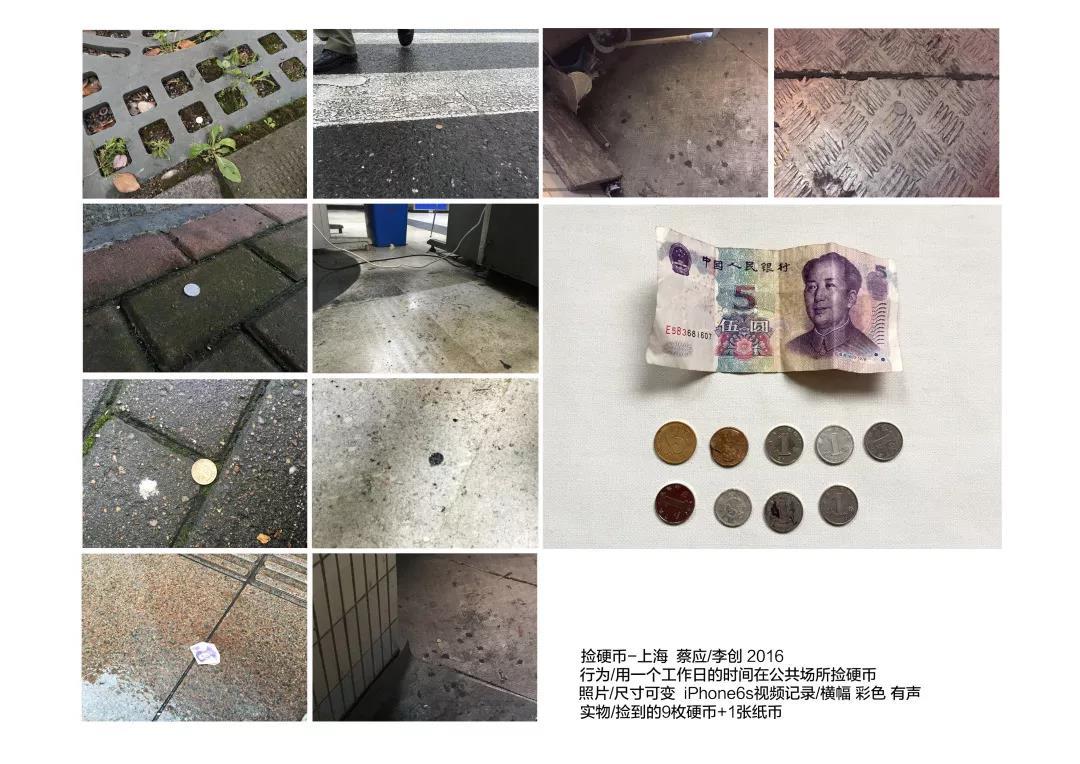

初识蔡应的作品,总会有“似曾相识”的亲切感,在他的作品中,艺术本该就是生活,艺术存在于一件件日常琐碎之中。他的艺术实践立足于当下个体日常生存经验,想表达的是他和他各阶段所生存的现实环境之间的内在关系、状态和思考 :以一种理性而感性,随意又严肃的方式来控诉现实生存环境对个体经验与个体言论的窒息性压制,在破碎且被忽略的琐碎中揭露一个又一个艺术关系。

推荐人:艺术家郑达

蔡应是典型的参与性艺术的实践者,他生存的社区、意外的陌生人的物件构成了作品中的关系美学。关系美学在他的作品中是“物”在流通形态中的网络构成,艺术家“肉身”的践行同时也形成其作品新的展演系统,改变了艺术装置“物”的时间线,展览呈现出的作品记录,就像日常社交网络般的弥散着不可控的终端显示,内部充满各种结构,叙事性、感知的机制、脚本的设计、行为的可视化是他作品重要的语法,其中视觉展示并不是理解蔡应作品的唯一方式了。他善于编排,在当下的电子界面围合的虚拟世界中,他选择了用身体力行的方式来播放序列感的结局,让观众陷入他所排演的具有开放性结果的体验中。

墙报专访艺术家蔡应

Q、你从小是如何走入艺术之路的,能简单谈一谈您的从艺历程吗?

小时候喜欢画画,那时候没什么资源,经常盯着那种老旧的山水画匾额出神,周末时经常到邻居家里蹭图书看,凭着自己的性子到处涂涂画画,也不懂什么是艺术,印象深的是小学的数学老师是学画画的,她兼教美术,得到过她很多鼓励,我的爸妈是农民,家里也没有学过或从事这个行业的长辈,但是我喜欢画画这个事情,他们也一直没反对过,就一路这么过来了。

马路边有反光的不锈钢扶手 70x80cm 2014

一根杂草的叶子 霍多福水彩纸 丙烯颜料 30×54cm 2016

Q、你的作品中叙事性很强,能否谈及下作品与叙事之间的这种联系?

这一方面可能跟我性格有关,而另一方面则跟我这几年的生活状态有关,我的朋友都说我是一个闷骚的人,我平时不太擅长讲故事或者跟陌生的人打交道,而这几年积蓄的一些情绪和想法,必须通过某种方式表达出来,我尝试过用很多种方式和材料去做作品,这些都跟我的经历有关,可能这些经历的内容别人可以用讲故事的方式很轻松的表达,而我更愿意通过当时自己觉得合理的方式做出来,留下些记录。

Q、 “艺术低于生活”这个作品很有意思,不管是它的观念或形式。那么抛弃这些,对于艺术你个人的看法是什么?它对你来说意味着什么?还是有很多观者会觉得艺术是一种高高在上,需要仰视的门类。

我记得自己以前有一段时间爱看哲学,然后用文字总结出过一些对艺术的看法,我刚刚又翻回来看了一下,觉得不好意思再拿出来给人看了,我想观念只有在一种特定的环境或客观因素整体的作用下才成立,现在看来,有些想法对我自己而言都是一些不可描述的记忆了,艺术成为我目前生活的一部分,倒不仅因为常被人打趣称作艺术家的这个身份,我觉得重要的是对于当下发生或者经历的一些事情,由于精神上的某种坚持,仍不妥协的保留了自己独立的看法,对于那些在这样环境下认清楚现实后仍在努力真诚表达的艺术家,我很尊重。我之所以给“艺术低于生活”这件作品的名称加上引号,是因为它引用的是我过去生活里某个瞬间出现的词汇,而这个词汇可能只在那样的情境下才可能从脑海里出现然后不断被想起来,它提醒我自己和过去之间的关系,同时也告诉我从事艺术创作时最初的样子,至于观众要怎么样去看待艺术,那是观众自己的事情。

Q、感觉你的作品大多数是从个体经验和感受出发的,有没有想过一些宏观和公共性的话题?

我早几年的创作也涉及到过公共图像,会去思考一些很庞大的问题,而通过这些年的生活和创作实践,慢慢的我会意识到自己的有限性,作品也更多的从自己的的生存境遇展开,我认为艺术创作作为一个职业或者爱好都各有所图无可厚非,而艺术本身的展现内容,无论围绕个体还是公众,只要是在某种层面上达到了好,它都是一种途径。

Q、 看到你的自述中说,你“企图”让人们在面对你的作品时,在对对象的物质属性有共同辨识的同时,遗忘掉由媒体言论、政治引导或传统偏见促使而形成的部分长久呆滞、固化的心理,从而拓展生命个体在判断能力和与语言叙述上的空间,首先我觉得这个“企图”是非常大的,在如今的大众媒体时代,你觉得大家真的会遗忘掉吗?或者说如果你的艺术作品并没有实现你的“企图”那你认为它还有什么样的意义?

我觉得生活在这样的环境下我们最擅长的就是遗忘啊,我不能确定观众在看到我作品时会不会忘掉我所说的那些,那些是我在创作过程中的一个预判,是一个说法吧,观众自有自己的逻辑和经验,说不定他们在看到某件作品反而想起来什么也不一定,哈哈。最近的作品是一些绘画,我消耗了巨大的时间去想该怎么画,然后在画的时候又很艰难的阻止自己不去想怎么画,真是很矛盾的,至于作品能不能实现我的那些“企图”,我也没时间去想那么多了。

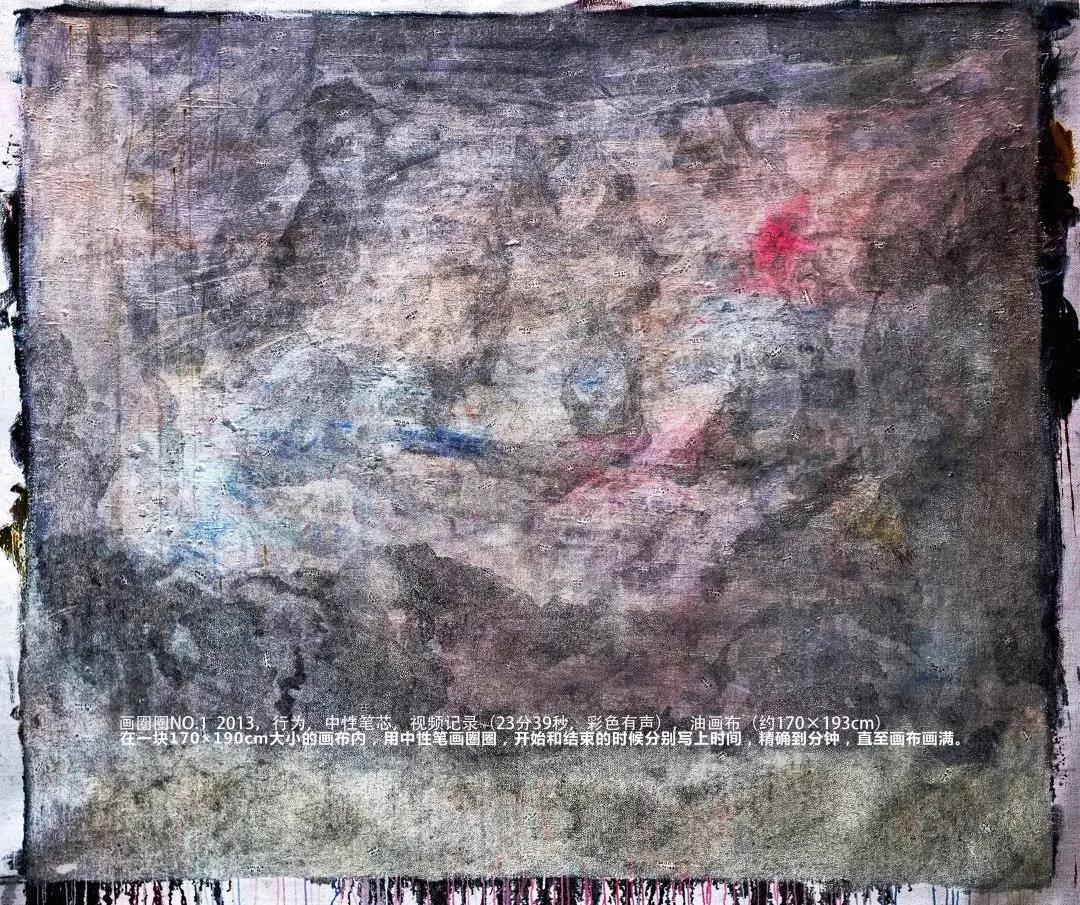

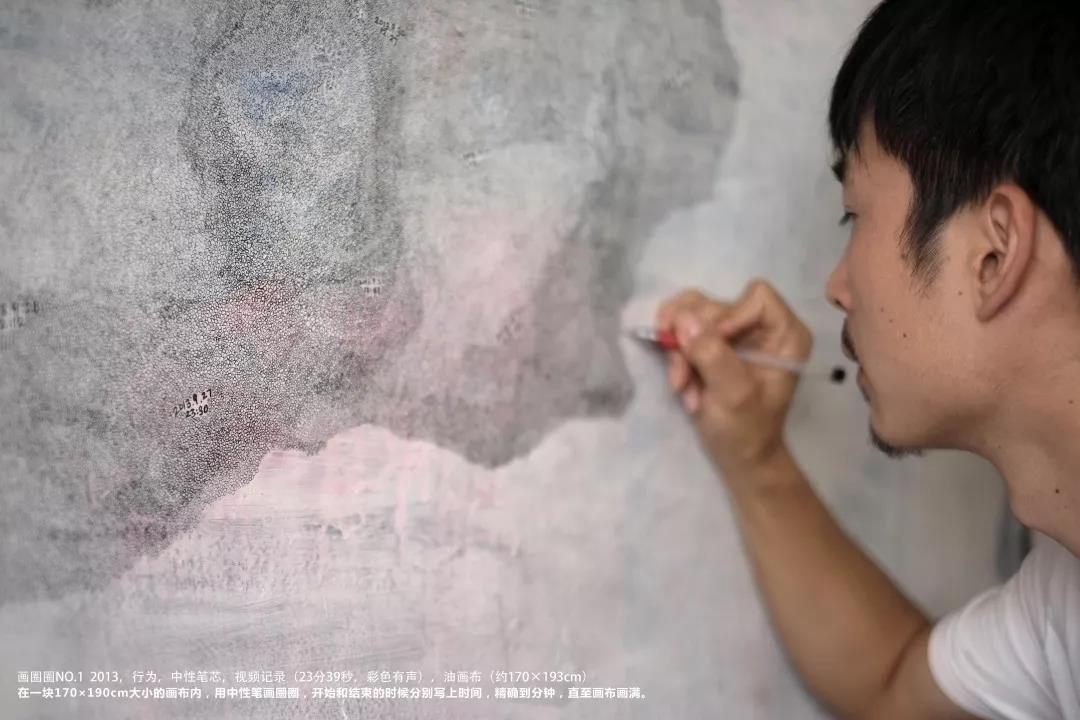

Q、 艺术表达中,有很多看上去“无意义”的形式,其实背后都蕴含着很深的哲理,你能否解释下你的作品《画圈圈》?

第一件《画圈圈》,我统计了一下,用了大概137个小时,之所以画圈圈,是因为当时生活处于一种极度无聊状态,而身体和当时的思考又必须要依赖某种持续的行为才能得以平静,那时候想到了时间,我很多作品都跟时间有关,就像很多时候会想起以前的一段恋爱,分手的时候女孩子告诉我“时间可以解决一切”。

Q、你的艺术有没有受过谁的影响?或者你有没有特别钦佩的艺术家,为什么?

作品有没有受过谁影响我还不太清楚,但是这个过程中有钦佩过很多人,不光是从事视觉、行为或观念创作的艺术家,还有一些诗人、哲学家等,我觉得一件作品给人传达的那种艺术性,无论通过视觉语言还是文字的组织,或者某种观念,都是可以达到的。

Q、 你的作品中有一些是行为艺术,那些是你生活的真实状态吗?

那些都是从真实的生活经验中来的,是真实生活的一部分。

Q、现在的艺术市场整体比较低迷,很多艺术家都很迷茫,你怎么看待这种现象?

一直以来我的作品跟大的艺术市场都没什么关系,我也希望有机会能出售作品,但我自知不太擅长艺术作品的商业运作,这可能需要较强的另外一种思维方式,我还抱有那种这个时代饿不死人的心态,哈哈哈,如果觉得自己实在活不下去了,那就好好做其他事情吧,“艺术低于生活”嘛。

Q、现在的工作状态以及未来的规划是怎样的?

今年的计划都在一批绘画作品上,进度比较慢,一些之前做完的其它类型作品也在完善整理,未来也不多远,都在作品里,鼓励下自己,努力吧。

蔡 应,1987年出生于湖北黄石,2011年毕业于华中师范大学,与莘艺术合作社联合创办人

个人展览/项目:

天边一朵云—蔡应作品展 上苑艺术馆 北京 2014

漂浮物 蔡应个人艺术项目 与莘艺术合作社 武汉 2017

群展:

2017

离开世界七天 Bighouse当代艺术中心 武汉

SELFIE!自拍 东西project 北京

2016

事物的意义并非其真理 Kè Fáng Art Space 上海

饥饿游戏 创意天地工坊11号 武汉

“钱”来了 金融博物馆艺术中心 北京、上海

最烂艺术展 南京路1788广场 上海

移Moving 33艺术空间 深圳

2014

艺术家维持着烦恼 116空间 台湾

后使命:从武汉出发 白社 武汉

艺术项目

断层再造 三星堆戏剧节 德阳 2017

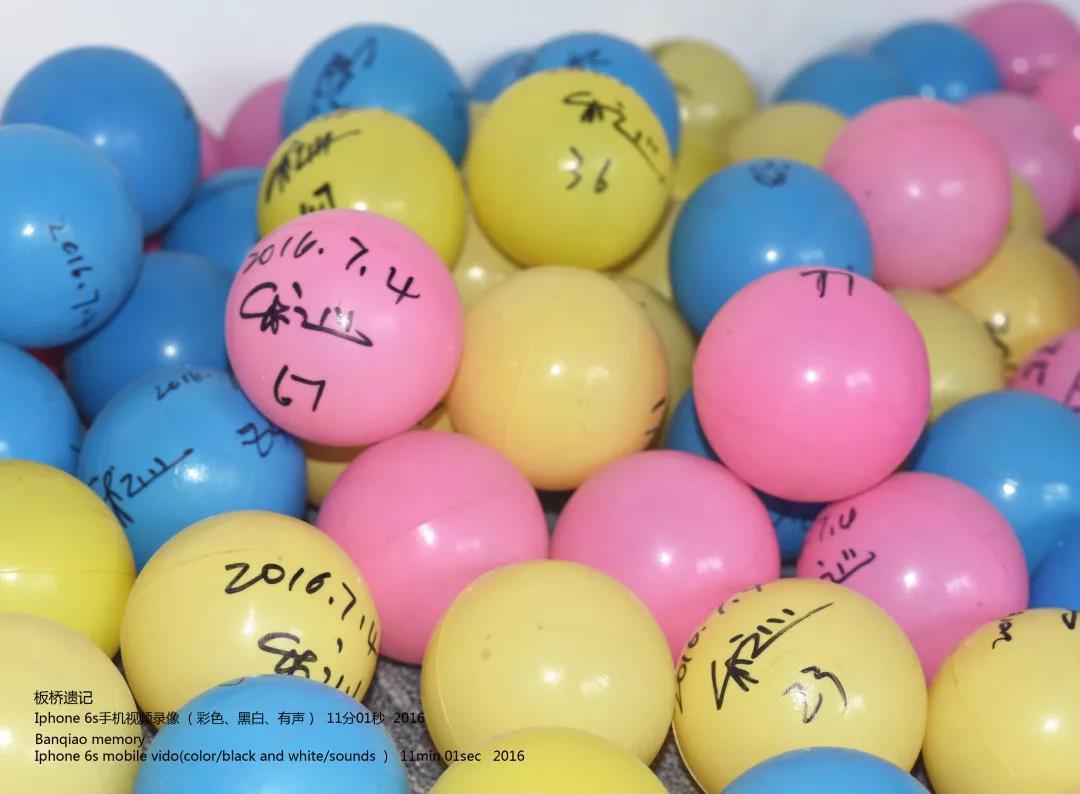

Who’s memory 东西project 北京 2016

贾米拉的风 空间项目 武汉 2016

在时间的废墟里 与莘艺术合作社 武汉 2016

家,是一个展览场所 Un trou-Art 香港 2015

海上五月花 与莘艺术合作社 武汉 2015

与莘艺术合作社 武汉 2015

3Cao*A12O3*6H2O不稳定 与莘艺术合作社 武汉 2014