裴丽:我是一个精神病人,我觉得自己是一个蘑菇

2019-08-21 15:37

前言

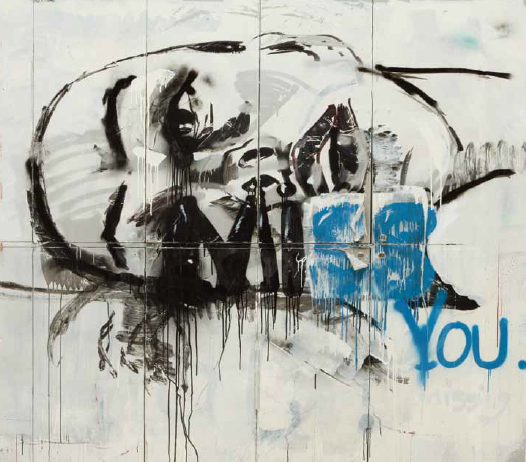

我是一个精神病人,我觉得自己是一个蘑菇。于是我就每天撑着一把伞,穿着我的雨衣随处生长,不要吃也不要喝,像一颗真的蘑菇。然后爸爸就把我送进了医院。医院里大家都对我很好,我也从来没有说过,我没有病。

一天新来的医生看到了我这颗蘑菇,第二天就也撑了一把伞在我身边。我问他,你是谁?他回答说他也是一颗蘑菇。我也就点点头继续做我的蘑菇了……

——这段文本来自裴丽作品《艺术应该漂亮,艺术家应该漂亮》,它很像一个故事,它确实是跟心理学或病理学有关的故事,当然它还是一个与情绪状态和人的存在感状态有关的故事。“故事”在裴丽的创作里一直不可或缺,它们以小说散体的形式渗透到作品里。这使得裴丽拥有了她的创作语言,一如“P时代”她的“裴式”叙述。

“我是一个精神病人,我觉得自己是一个蘑菇”艺术家大多有病态的一面,但这病态自有它的诗意。不知是否合适说裴丽是一位体验型的艺术家,她真正的用意是“我经常努力感知新事物,经历生活,不是为了从中获得灵感,而是去发现那种能使人成为艺术家的东西。”

英国著名策展人凯伦·史密斯在推荐词里说到“在裴丽的作品中,她既是旁观者也是参演者。”除了观察,她还将观察所得可视化。同样地,她还将这种可视力量回馈给受众/观者。她的作品格式和表现元素都强调了艺术中“观看”这一动作,作为旁观者,与众多被动的观众截然相反的,是旁观者的主动参与。她也提醒我们,“旁观者清”:玩家做不到视木为林。裴丽指出,在角色上,没有谁比谁更重要一说,他们都是互惠而同步的。他们相互依靠,因相互作用而存在。

裴丽确信:为自己做一件没有观众的艺术品要好于为观众做一件没有自我的作品。仅此一点已经使她显得异类起来。

墙报专访裴丽:“病态和诗意”就是家,作品归属自愈系

导读:我姓裴,P开头,我就会特别留意P开头的单词,Pain, Punk, Paranoia, 是我的关键词,不怕疼,是个朋克,还偏执。她还说“我是女的,我女的,男的都喜欢。 ”裴丽这样的描述很“裴丽”,还在央美读博士的她很有一种“特立独行”的感觉,似乎跟艺术圈的关系也若即若离“自成一派”。在墙报的专访里,她把病态与诗意当作自己的“家”。但是我们还是能从近十年的艺术学习与创作和展览中找到属于“裴丽”式的作品表现形式,并表示作品总在努力寻找一种治愈方式。

现在在央美读博士,怎么想到要去读博士的?什么专业?

我觉得女博士听着很帅气,然后博士在英语里又有医生的意思,我觉得我的作品也是在努力的寻找一种治愈的方式。我想得到那个Doctor的头衔。

我读得是实验艺术系的吕胜中老师的博士。

你也是科班出身,但创作形式上却非常开放,甚至有些“草根”,“学院派”对你有怎样的影响?

我对学院派没有概念。从中国美院的新媒体到电影学院到现在中央美院,我知道我有一群牛逼的艺术家老师,还有一群你追我赶,都特别努力和可爱,怀揣艺术梦想的同学,我发自内心的爱他们。这么一群人也相互影响。

把整容这事做成一件作品,说“艺术家都应该漂亮”是不是容易令人误解?怎么区别与普通的整容行为?

没有考虑过被误解的问题,一个作品出来,它是开放性的,我希望给别人带来各种不同的感受。“艺术应该漂亮,艺术家应该漂亮”是我2010年的作品,怎么说呢,我不怕疼,我爱漂亮,是个年轻女的,你大可以把这个理解为一个普通的整容行为。而支撑我躺在不锈钢台子上的却是我觉得艺术应该漂亮的信念。手术后住院的那十天,对我来说,是特别美好的经历,大家在意的都只有外表,我们只考虑什么漂亮。我和她们聊天,询问做了什么手术,为什么要做这个手术,还觉得自己哪里不够漂亮。中国古语说,女为悦己者容,经受皮肉的痛苦,让自己看上去更漂亮,为了自信,也为了得到爱。

copycat:重塑雕塑的权利

作品也有很身体性的表达,那么请问你做为艺术家对于性别认知是怎样的?是否受女性主义知识体系所控?

我是女的,我女的,男的都喜欢。

去年空间站个展《P一代》里把“痛、朋克、偏执狂、裴丽”并列放在一起,怎么解读?

我姓裴,P开头,我就会特别留意P开头的单词,Pain, Punk, Paranoia, 是我的关键词,不怕疼,是个朋克,还偏执。

你的创作文本里,感觉到“病态和诗意”的成份,这个跟成长经历有关吗?

我喜欢你说“病态和诗意”,这就是我家。

截止目前为止你的创作动机跟什么密切相关?

创作动机和呼吸,和情感的波动密切相关。

Make up forever

通常产生创作一件作品的冲动或动机是?主要通过哪些艺术媒介去实现?怎么选择这些媒介?

从一个点,一个灵感开始,然后有一个想法把它写下来,然后通常有三个月或者更长的时间,我会有好些的方案在一起反复的琢磨,有些就自觉无意排除了,过程中也一直跟进用什么样的方式来做,来展示。在中国美术学院,新媒体系里,我们学影像,学装置,学动画,学行为,学舞台,学戏剧,学纪录片……不说我们样样精通,但是我们差不多知道门道,也好选择。我的作品基本是以影像装置为主。

关注哪一类的群体更多一些?体现在作品里的主要是?

群体?人?畜?应该还是有故事的人比较多一点,作品在说这些故事。

怎么看待八零后艺术家的创作?你的特别之处在于?

我觉得80后的艺术家大多比较苦逼。我04年从美院毕业,我们那时一个班54个人,毕业的时候,留下来继续做艺术的人不到15个,其实还包括鼎鼎有名的“双飞艺术中心”他们就有9个人,大多数的同学都改行做别的了。不是说没有想法,没有方案,而是生活说,做点别的去吧。等到现在,毕业五年,还在死皮赖脸做艺术家的人不到5个。想到这个就会揪心,国美的时候,张培力给我们找来国内外最好的各个专业方向的当代艺术家让我们选,给我们上课,记得当时每个人都有自己写满方案的小本子。然后到面对放弃,总是让我有些不能释怀。

丢失了什么? isn't something missing?

有没有感到作为一名独立艺术家的压力?主要是哪方面?

我没有感觉自己是一个艺术家,因为我不赚钱,不能用艺术来养活自己。我还是习惯向家人伸手,再加上我的学生身份,家人也愿意给我支持。

你的生活与创作状态是怎样的?排斥日常生活吗?

每天晚上三四点睡觉,早上九十点起床,来北京这几年,总也没有闲的时候,事情总是一件接着一件。也是我特别闲不住,我觉得要是没有工作在手上做,就会疯的感觉。考博士前,花了半个月看美术史,每天白天背书,到晚上为了不让自己脑子继续转,我就喝酒。家里有好多各种的酒,我就把什么龙舌兰,金酒,威士忌,伏特加之类自己调或混一起,喝了睡觉,所以养成了现在会喝酒的习惯。我不排斥日常生活,生活总是很美好,没有什么放不下,过不去。

你觉得中国当代艺术的环境如何?挣扎吗?怎么适应?

所有的前行都是在挣扎和反复无常之中吧。我不感觉挣扎,我,适应能力强。

艺术应该漂亮

毕业后会有什么安排?会做职业艺术家吗?对于未来恐惧多一些还期望多一些?

毕业后还是继续创作和现在一样吧,只是我想换个环境,暂时离开。随时间来去,如今在北京第六个年头了,我想离开这里漂洋过海,远离那些爱的人和事物,擅长做的,喜欢做得事,或者就是模糊他们。我觉得对活人来说爱恨情仇是最重要的,虽然我身边有很多朋友或者同学爱说艺术最重要,和我强调他们心目中对艺术的执着,艺术是他们活下去的希望,但对于我来说,创作和艺术,重要,而创作慢慢变成一种习惯了,就是工作。艺术家本身更重要,更需要爱护。