杨义飞:我在构建日常生活的乌托邦

2019-09-29 18:22

前言

杨义飞的创作习惯从最为寻常的事物出发,比如砖头、排挡椅、木凳、黄胶带、手电筒等等。这些日常之物具有广泛的公共性,但是它们的功能似乎已经定型,它们在社会整体系统中的关系也为人所漠视。而杨义飞有时像一个社会学家或“知识考古学家”一样,对这些微不足道的事物展开孜孜不倦的调研,以揭示出这些事物所连接或曝露出的“全球地方性”、个体与集体、底层生活哲学等问题;有时他则是一个日常生活的干预者角色,通过反日常思维的嫁接、改造启发观者对于日常事物的新认知和新体验。

他的研究所针对的是物的属性,而展开的实则是由物而延伸的社会网络和知识脉络;他的这种艺术实践无疑将我们的认知重新导向那些“熟视无睹”之物,并打破了我们日常体认的既有疆域。

墙报专访杨义飞:我在建构日常生活的微型乌托邦

导读:从“影绰系列”开始,我更倾向于建构一种关于“日常生活的微型乌托邦”,观众的参与不仅是抽象性地思考与纯粹视觉的参与,并且包含了身体的直接参与。艺术是一种偶然相遇的状态,一种动态凝聚的原则,一件艺术作品在今天就是一条线索中的一个节点。

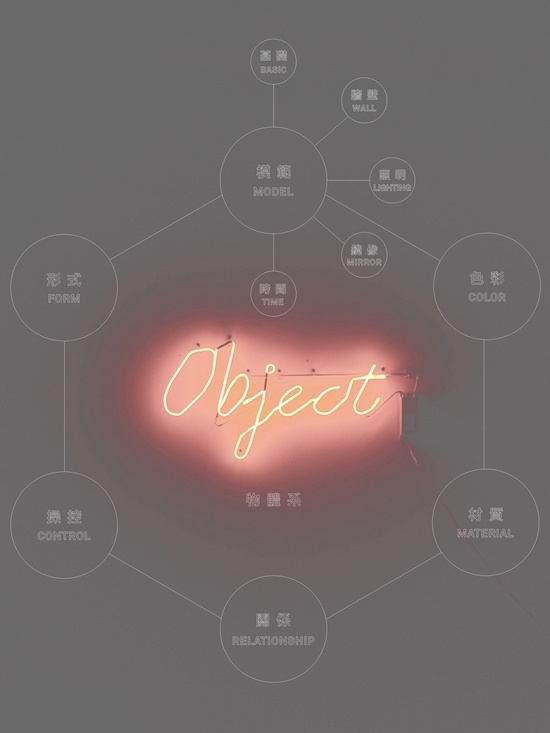

您的《物体系》是对波德里亚《物体系》一书的视觉实践,请您具体阐释一下您的创作思路好吗?

波德里亚(Jean Baudrillard)的《物体系》是我在2000年左右阅读过的描述消费社会形态的文献,其提供了若干关键词:模范、色彩、材质、关系等等。这些关键词被我在2013年“物件”展中引用,以我个人的日常经验将之视觉化呈现。“物体系”里面的一些节点在我后来的工作中做了延展,比如“时间”。根据这个点我跟清华大学出版社合作出版了一本书《时间的七种类型》。设想几十年后,假设我的所有工作都可以放置在“物体系”的目录里面也是一件不错的事情。我并没有完整细致的方案去计划与实施,我希望这种关系的建立能够自然地实现。

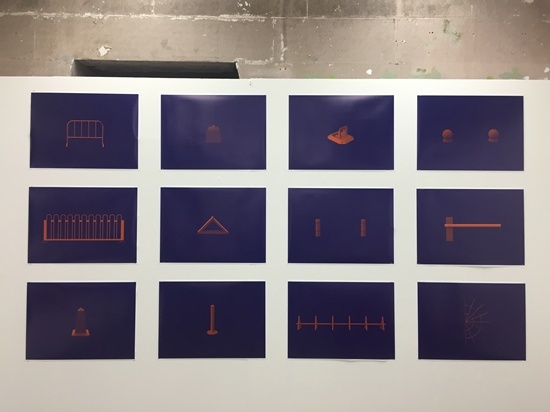

杨义飞《物体系·目录》综合材料2013

杨义飞《物体系-模范》综合材料2013

您能简单介绍一下您的著作《时间的七种类型》吗?

艺术教学是我的日常工作之一,《时间的七种类型》呈现了我的教学实践面貌。我2012年赴德国柏林访问学者,体验最深刻的是艺术学院的“开时日”活动,所有的纳税人都被允许在这一时间段进入学院,了解看似神秘的艺术学院的教学。中国缺少这种交流,因此我希望通过出版的方式让更多的学生、家长、艺术爱好者可以了解真实的学院艺术教学。“时间”是一个开放的主题,同时又是非常个人化的主题,正因为其同时具有了公共性与私密性,因此或许能够作为一个共同讨论的话题及让参与者之间产生更多的共鸣。《时间的七种类型》试图将这一主题做出切分、细化及设定边界。“时间的七种类型”对应“过程”、“痕迹”、“记录”、“无穷”、“纪念”、“体验”、“虚构”这七个关键词。书中内容包括概念的提出,课程讲义的呈现,与概念相关的艺术家个体案例研究,课程的具体操作过程呈现,课程的展览及研讨,教师及学生的访谈,相对完整地展示了我上课的过程。

杨义飞《平行世界》综合材料2013

杨义飞《个体集体》综合材料2013

您的许多作品例如《平行世界》《个体集体》等都采用了“椅子”,您为什么会钟爱“椅子”呢?

椅子在我看来不仅是一件物品更是一种材料,日常生活中不可或缺,同时又包含身体性的问题。无论艺术家还是设计师都很关注椅子,有太多的经典可以脱口而出作者的名字:博伊斯(Joseph Beuys),科瑟斯(Joseph Kosuth),密斯(Mies van der rohe),伊姆斯(Charles Eames)。《平行世界》展示了我的眼界狭隘。我过去一直以为“排档椅”就是岭南温暖、湿润气候下的特有产物,也以为“大排档”所呈现的就是广东特色。后来我发现“排档椅”并非岭南所特有,无论是在德国、法国、意大利都可寻觅到其踪迹。“地方性”在当下已演变为一种全球背景下的“平行世界”,而组成这个世界的其实就是无数的“个体集体”的关系。

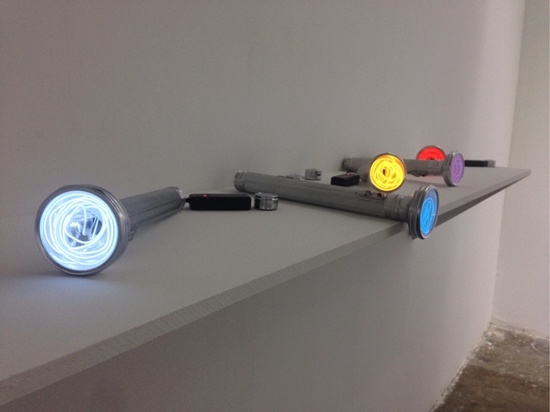

杨义飞《影绰系列——手电》综合材料2015

在您的众多作品中,您最喜欢的作品是哪个?为什么?

我想我会选择现在还在持续做的“影绰系列”。我之前本科学习的专业是工业设计,这使我相对理性的面对工作。“影绰系列”的初衷来自我不确定的记忆,相对于之前的创作这里面增加了更多的偶然性与感性因素。从“影绰系列”开始,我更倾向于建构一种关于“日常生活的微型乌托邦”,观众的参与不仅是抽象性地思考与纯粹视觉的参与,并且包含了身体的直接参与。艺术是一种偶然相遇的状态,一种动态凝聚的原则,一件艺术作品在今天就是一条线索中的一个节点。

杨义飞《影绰系列——绳结》综合材料2015

在您的艺术创作过程中有没有什么特别让您难忘的事儿?

《影绰系列•绳结》是一件放在户外的装置。我所设定的作品希望大众可以进入、接触与参与,在形态上可以随着人力与风力对它的作用而产生变化,并以此形成一种作品与大众交流的新关系。每一个参与者都是临时演员,参与者与装置共同构成这件作品。实际上,观众原比我想象的要有创造力。在展览现场,互动是真实地展开了的。主要的参与者是孩童,他们将底端的绳结改造成他们需要的样子,变成了支撑他们身体的新装置。这确实是他们自己的创造,我提供的仅为上端形成支撑的绳子矩阵。工作人员告诉我这件作品最多的时候有20多个娃挂在上面。

推荐人胡斌评杨义飞:他像一个知识考古学家

导读:杨义飞有时像一个社会学家或“知识考古学家”一样,对这些微不足道的事物展开孜孜不倦的调研,以揭示出这些事物所连接或曝露出的“全球地方性”、个体与集体、底层生活哲学等问题。

杨义飞的创作习惯从最为寻常的事物出发,比如砖头、排挡椅、木凳、黄胶带、手电筒等等。这些日常之物具有广泛的公共性,但是它们的功能似乎已经定型,它们在社会整体系统中的关系也为人所漠视。

杨义飞《凑活-胶带类型学》2014

而杨义飞有时像一个社会学家或“知识考古学家”一样,对这些微不足道的事物展开孜孜不倦的调研,以揭示出这些事物所连接或曝露出的“全球地方性”、个体与集体、底层生活哲学等问题;有时他则是一个日常生活的干预者角色,通过反日常思维的嫁接、改造启发观者对于日常事物的新认知和新体验。

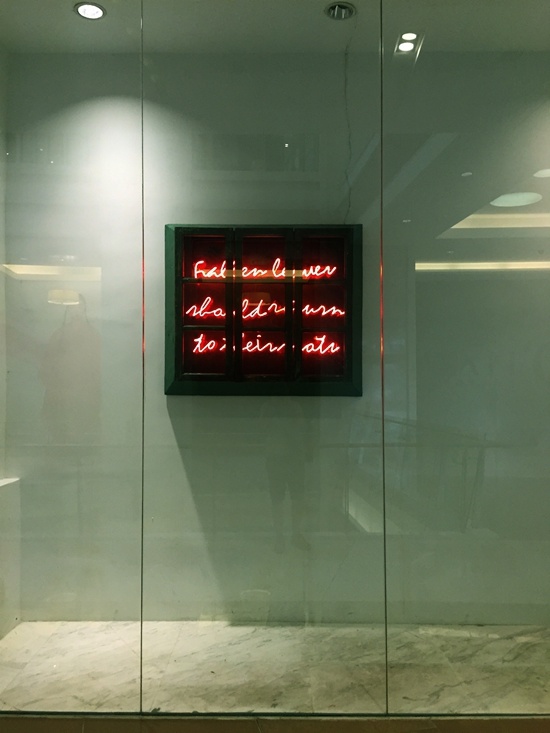

杨义飞《审慎的魅力》综合材料2016

杨义飞《审慎的魅力》综合材料 2016

杨义飞《审慎的魅力》展览现场

他的研究所针对的是物的属性,而展开的实则是由物而延伸的社会网络和知识脉络;他的这种艺术实践无疑将我们的认知重新导向那些“熟视无睹”之物,并打破了我们日常体认的既有疆域。

杨义飞自述:“物”的替身

导读:我的创作将单纯的“物”衍生为带有符号性与承载社会学意味的“物”的替身。

我通常习惯于将对日常生活的观察落在最普通的物品上,而本身这些普通物品或许又带有一定的公共属性。

杨义飞《未来考古学》综合材料2014

通过一种临时性的转换使得原有物品产生功能上的不确定性,由此引发大众的思考。

杨义飞《凑活》综合材料2015

杨义飞《影绰系列》综合材料2015

从而将问题回到“公共”的概念上,将单纯的“物”衍生为带有符号性与承载社会学意味的“物”的替身。