王一成:在绘画创作中兼顾新媒体和机械艺术的研究

2019-09-26 18:36

前言

王一成师从唐晖先生,在绘画创作时兼顾新媒体和机械艺术的研究,“共生”所反映的也正是当代科技视角下人和物的共生状态。从这一点来看,王一成的“共生”实际上和他对科技艺术的思考一脉相承,构成了其艺术体系中衔接新媒体和平面创作的桥梁,更突显出我们这个时代的特征。

艺术家王一成目前的绘画主题集中在两个方向。

第一个方向是一批以“共生”为核心观念的作品,这一系列以《共生—孕育》为代表;另一方向是聚焦日常的“惘生”系列,化整为零地把生活细节进行片段式小品化描绘。前者尺幅较大色彩明丽,是体量感十足的满幅创作;后者清新淡雅耐人玩味,颇具闲适怡情之风。这两个系列代表了艺术家不同的生活状态和相异的趣味风格。尤值一提的“共生”系列有着鲜明的当代特点。绘画作为学科,目前迫切面临着双重挑战。其一,“绘画的衰落”自上世纪七十年代以来成为西方前卫艺术发展不可忽视的现象;其二,面对以新媒体为代表的当代科技艺术的冲击,绘画似乎也失去了语言的优势。而“共生”系列恰是对这两个问题同时做出了回应。

墙报专访王一成:对当代社会的焦虑和理想世界的向往

导读:我对新兴的科技很感兴趣,每一种新科技的出现都会让我有将其与我的平面创作相结合的欲望。在这个时代,科技与艺术的交集越来越多,同时也为平面的架上绘画提供了许多的可能性。

《空城》760cm-110cm 油画 2011

您有没有受到哪位前辈或大师的影响?

我喜欢波提切利的作品,形式感很强,造型精炼概括。唐晖老师,陈文冀老师的作品和艺术观念也给了我许多启发。

您的作品主要分为哪些方向? 请简要介绍各个方向。

我的创作主要分为两个方向,一类是以超现实为主题的“共生系列”,其灵感是来源于海德格尔的“被抛状态”,反映了当代社会中人与自然之间的相互关系。“惘生系列”是我对生活的一种记录性创作,用对事物的精微描绘来诉说个体的情绪以及与客观世界的微妙关系。

您创作的灵感和动力来源于哪里?

生活在当代,我的生活逐渐分裂为现实和虚拟两个部分。现实生活里,我沉浸在个体之间微妙的情绪变化之中,个体的差异和繁琐的细节都是我创作的灵感,虚拟的世界则是对现实世界的臆想和补充,他为我提供了另一种能量,一种不真实却又实实在在触碰心灵的感受。

您从开始艺术创作过程中有没有什么特别难忘的经历,遇到过哪些挫折?

我从早先的传统写实绘画向当代艺术创作的转变确实经历了一番周折,因为早期的创作比较传统,更注重材料和技术,还不太会用已有的技术来阐释我自己的想法,记得有位老先生说过,艺术要用“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”。我也是在不断的思考与尝试中慢慢形成了现在的创作样貌。

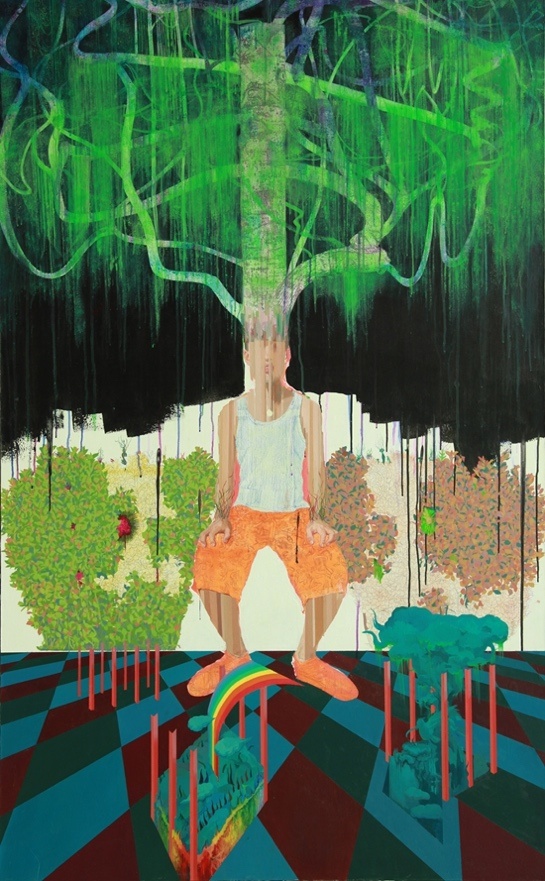

王一成 《共生-孕育》370cm×105.5cm 50cm×50cm 综合材料 2014

您能不能解读一下您最喜欢的作品?

《共生-孕育》和《共生-精灵》是我在“共生系列”中体量感较大的创作,创作时我读到海德格尔的《存在与时间》这本书,书中提到了“被抛状态”这一理念,它是指人作为“此在”存在在这个世界上并不是他选择的结果,而是无缘无故的被抛在世界上,已经存在于世界中的被抛性与个体的生存性是互相纠缠的,人不是客观世界的主体,而是被抛于这个世界之中。我觉得这与中国的传统哲学理念“天人合一”有相似之处。但在现实社会中,个体人的欲望使得人们又变成自然界中孤立的存在,我想在画中重新孕育一个新的世界,在新的世界里,所有的生物,植物,以及自然界中的一切都连结,融合在一起,人作为客观世界的一部分,不再因为无数的欲望纠缠挣扎,而是共同生长。

王一成 《快要凋谢的礼物》 40×50cm

除此之外,您还有什么爱好? 您的爱好对创作有何影响?

我对新兴的科技很感兴趣,每一种新科技的出现都会让我有将其与我的平面创作相结合的欲望。在这个时代,科技与艺术的交集越来越多,同时也为平面的架上绘画提供了许多的可能性。

王一成 《蓝色系2》 20×30cm 综合材料 2014

您在未来有没有什么创作打算或者展览计划?

之后我会在绘画中加入一些新媒体创作的尝试,制作一系列绘画装置,当然也希望能在今后的一两年内举办我的个展。

推荐人石冠哲评王一成:他的创作是衔接新媒体和平面创作的桥梁

导读:王一成师从唐晖先生,在绘画创作时兼顾新媒体和机械艺术的研究,“共生”所反映的也正是当代科技视角下人和物的共生状态。从这一点来看,王一成的“共生”实际上和他对科技艺术的思考一脉相承,构成了其艺术体系中衔接新媒体和平面创作的桥梁,更突显出我们这个时代的特征。

石冠哲 艺术家王一成目前的绘画主题集中在两个方向。

王一成 《共生-融合》 综合材料 110cm×155cm 2013

王一成 《共生-精灵》 丙烯 50cm×50cm 2015

第一个方向是一批以“共生”为核心观念的作品,这一系列以《共生—孕育》为代表;另一方向是聚焦日常的“惘生”系列,化整为零地把生活细节进行片段式小品化描绘。前者尺幅较大色彩明丽,是体量感十足的满幅创作;后者清新淡雅耐人玩味,颇具闲适怡情之风。这两个系列代表了艺术家不同的生活状态和相异的趣味风格。

王一成 《惘生系列之一:发》 20.1×30cm

尤值一提的“共生”系列有着鲜明的当代特点。绘画作为学科,目前迫切面临着双重挑战。其一,“绘画的衰落”自上世纪七十年代以来成为西方前卫艺术发展不可忽视的现象;其二,面对以新媒体为代表的当代科技艺术的冲击,绘画似乎也失去了语言的优势。而“共生”系列恰是对这两个问题同时做出了回应。

王一成自述:通过作品折射人与客观世界的种种简单

导读:我主要对我三个系列的作品进行解读。

王一成

惘生系列作品阐释

在生活中,个体的差异和繁琐的细节总能吸引我的注意,我习惯把它们记录下来,在过程中去体会,不断发掘新的灵感。我想通过作品来折射出人与客观世界种种简单,复杂乃至扑朔迷离的关系,并让静默画面中的每个个体通过其自身的细节来讲述一段故事。

王一成 惘生系列布展方案 油画 尺寸可变 2012

生系列作品阐释

马丁·海德格尔所谓“被抛状态”指人作为“此在”存在在这个世界上并不是他选择的结果,而是无缘无故的被抛在世界上,已经存在于世界中的被抛性与个体的生存性是互相纠缠的,人不是客观世界的主体,而是被抛于这个世界之中。中国的传统哲学讲究天人合一,而现实中个体人的欲望却使得人们又变成自然界中孤立的存在,我想在画中重新孕育一个新的世界,在新的世界里,所有的生物,植物,以及自然界中的一切都连结,融合在一起,人作为客观世界的一部分,不再因为无数的欲望纠缠挣扎,而是共同生长。

王一成《共生-连结》 综合材料 110×180cm 2014

空城系列作品阐释

城市的天际线定义了一个城市的轮廓,也定义了城市的身份,同时天际线的改变取代了地平线成为可见世界的极限,城市将地平线取代并创造了另一个,人作为“城市景观”,千百年来不断的迁移扩张,城市景观的形成逐渐伴随着人类个性的抵消,最终人都已不在,城还在继续...究竟是我们创造了城市并在其中生存,还是虚拟的是我们本身...

《空城》760cm×110cm 油画 2011