贾欣雨:以情绪为切入端口的“无意义”绘画

2019-09-26 14:32

前言

贾欣雨自认为是个多梦的人,这样的人大抵对未来充满幻想却不做过多规划。 硕士毕业后,她舍弃了在川渝地区的安逸生活,一头扎进北漂大潮,理由单纯而笃定:“成都的生活太闲适了,所以我选择离开。”

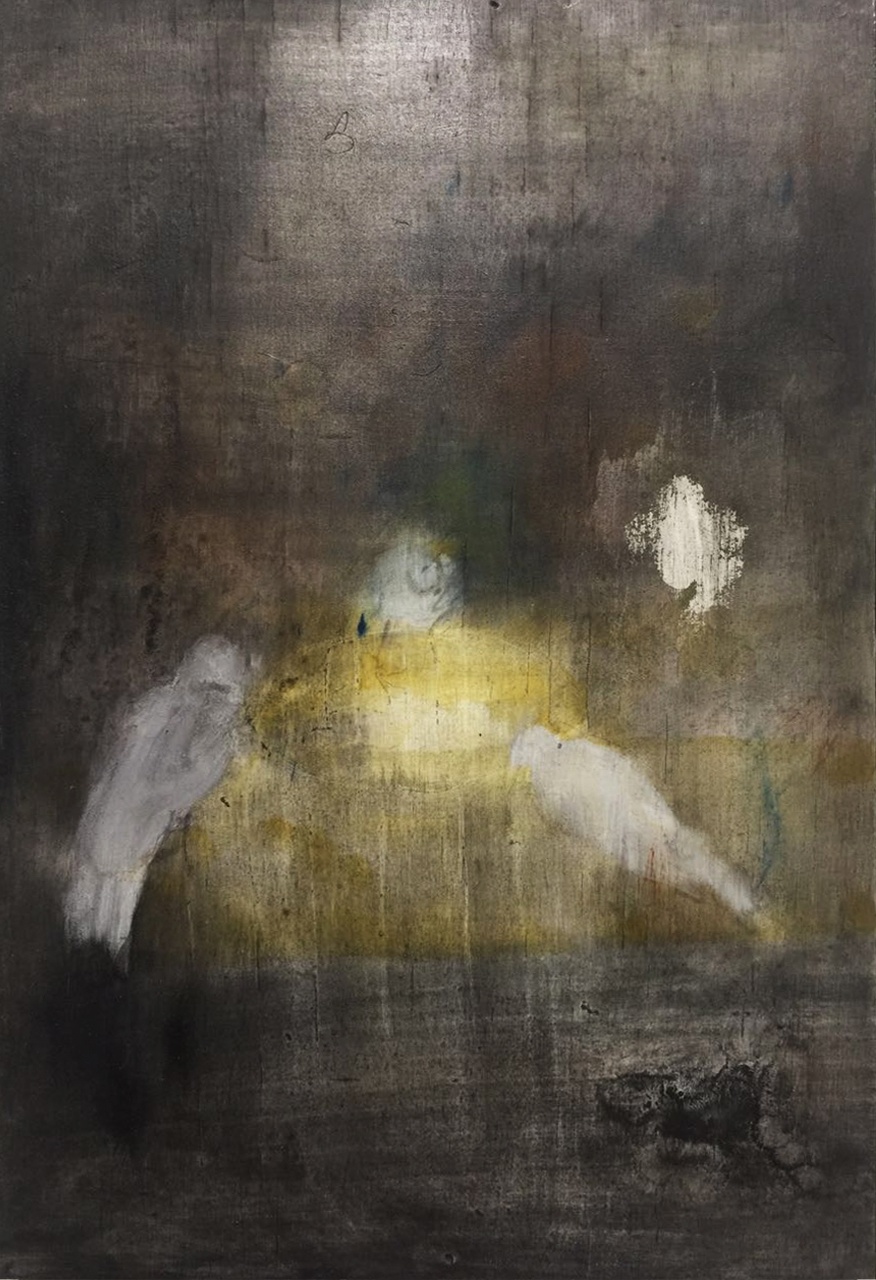

如此的生活态度决定了她的艺术面貌,如她所言:“一直以来,以情绪为切入端口的绘画让我陷入到一个极度无意义的阶段。”贾欣雨描绘悬置在朦胧中的衣裳、悬缠在旋涡中的鱼、孤立在黑暗中的桌子,此中种种意象不明所指、无处追踪,是她建构起的个人专属场域。正如推荐人张晓刚所说:“也许自语,梦呓,窥视,性意识,无序,反逻辑,背视公共价值,生死爱恨的纠结徘徊,现实与幻想的去边界化,情感情绪的密码迷恋,对第三感觉的直觉体验……等等是许多注重内心叙事的艺术家尤其是女性艺术家的特质,而贾欣雨同样如此。”然而这一期待或许如她的“无意义”绘画般,没有目的,也永无结果。

墙报专访贾欣雨:以情绪为切入端口的绘画让我陷入到一个极度无意义的阶段

贾欣雨

川渝地区的艺术氛围十分活跃,但你为什么于2014年毕业后选择来到北京?如何看待这两个地区的艺术生态?

我常常跟朋友们开玩笑说:成都的生活太闲适了,所以我选择离开,而北京有着真正的生活体验。地域环境对艺术生态有着奇特的影响,成都是个在生活上非常舒适的城市,出个太阳便可以聚集朋友们摆个龙门阵(四川方言:三五人在相聚、同行、玩耍、做活时讲故事、聊天、闲谈、神吹、侃大山的文化活动)。表现在艺术中更多的是情趣和安逸,与北京相比少了些许冲突和挣扎。川渝地区的艺术氛围的确活跃,但是在青年艺术家群体中,艺术的多样性和开放性距北京还是有差距。北京的视野和包容,使得艺术家拥有良好的土壤和自由的空气去恣意生长。

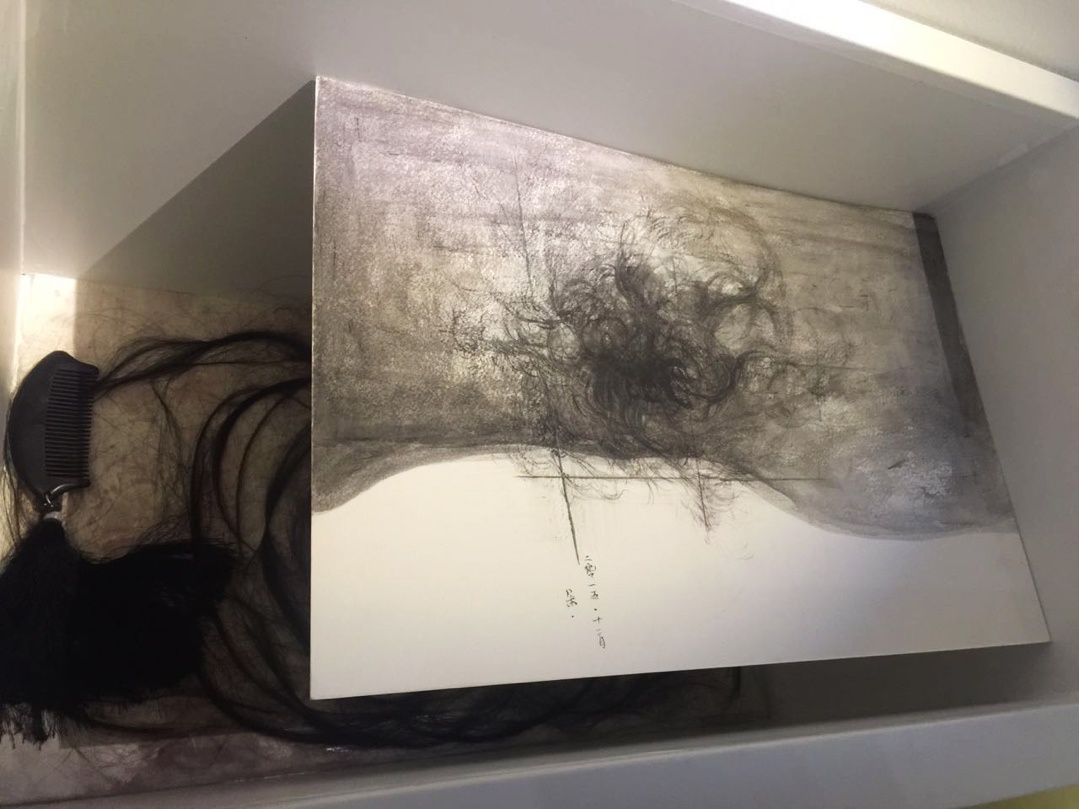

《埋NO.1》24×32cm 纸本综合 2015

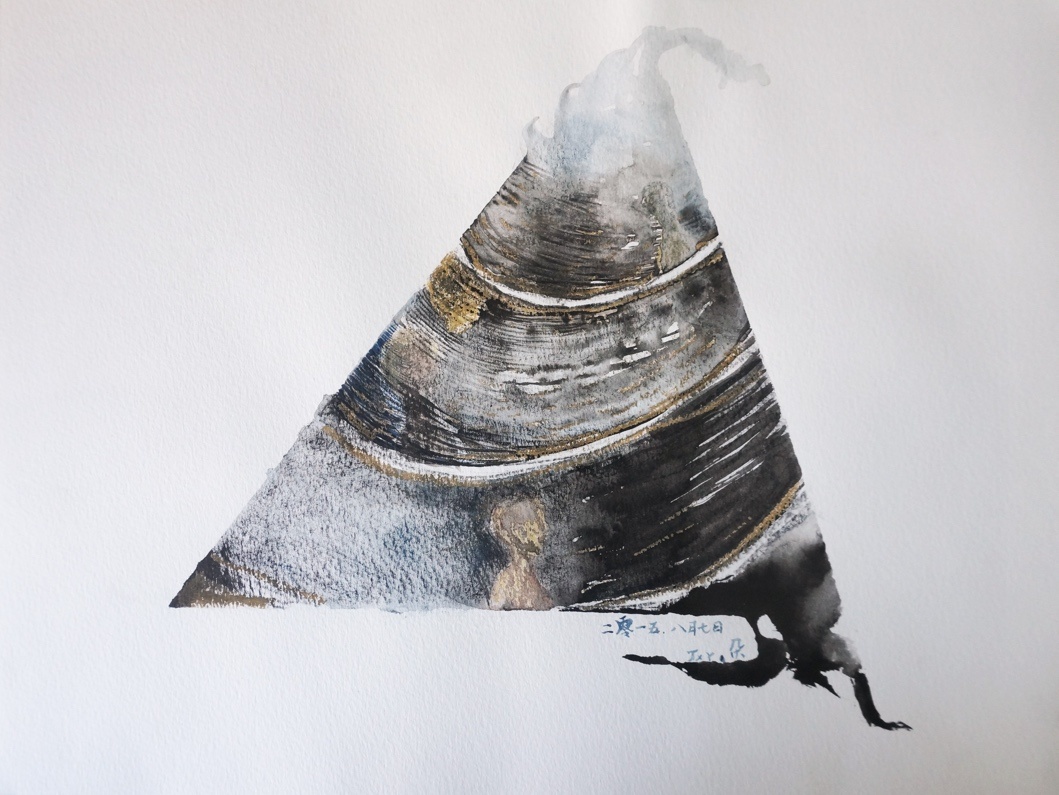

《相生9》21×29cm 纸本综合 2014

请谈谈对你产生较大影响的艺术家。

马克·罗斯科(Mark Rothko)和弗朗西斯·培根(Francis Bacon)是我最喜欢的两位艺术家。前者于我而言是精神吸引,他对哲学、宗教、心理等角度的研究回归到最原始的人(灵魂)。当面对罗斯科的作品时,很多人进入了他的宇宙而泪流满面,直至终极的虚无。另外,培根也是对我影响颇大的一位艺术家。看他的作品便是一场共鸣的开始:诡异、孤独、挣扎,由此开启了内心的“小恶魔”。虽然这两位艺术家的绘画方式完全不同,但他们如同黑洞般的悲剧性精神气质极为一致,一个是精神而往之,一个用尽毕生经历,都充满了真诚。

在创作中你反复尝试与“物(家具、衣服、空间、动物躯体)”进行对话,进行这一实验的意图是什么?这样的创作实践,是否企图揭示某种结果或本质?

我的作品初始内力大都来自无意识或者潜意识,它的发源甚至无从知晓。在自述里我曾经提到“它们看似随机,实则早已在那里,说不清道不明,可当它出现我便知道是了”。其实在我看来,画什么并不重要,精神内核才是一个绘画工作者能够吸引我和我一直所践行的尝试。

在创作这一系列作品时,我的思考进入到一个纠结挣扎的转折期。作品的初现和最终几乎是两个截然不同的面貌。一直以来,以情绪为切入端口的绘画让我陷入到一个极度无意义的阶段。我甚至每天都问自己:“小我”究竟有什么意义?在将一张作品不断增加又削减的过程中,我慢慢地消解情绪(和带有情绪的笔触)。我期待从“我”这里走出去。现在反观这些作品,与“物”的对话是个从主观向客观转变的过程,也或许是我在自我挣扎中抽离的记录。而现在,我依然在寻找的路上。

《悬至NO.1》 90×79cm 布面油画 2015

《藏NO.2》 80×100cm 布面油画 2015

在《相生》系列作品中,你除了继续将“物”作为描绘对象,也尝试了对“人”的表现。请谈谈这一系列作品的创作初衷。

其实《相生》是我更早期的作品(2014)。与其说是作品,不如说是日记。我可以抛弃所有深入的思考而更加自由的与画面交流。通过作品可以看到那时自我宇宙内的状态,充满了戏虐无厘头。那时我爱读诗写诗,任何思考和冲击都会用水彩的方式记录下来,譬如读到托马斯·特兰斯特勒默(Tomas Transtrome)和阿多尼斯的诗时内心出现的场景。

《我的孤独是座花园》节选 ——阿多尼斯

孤独是一座花园,但其中只有一棵树。

绝望长着手指,但它只能抓住死去的蝴蝶。

太阳即使在忧愁的时候,也要披上光明的衣裳。

死亡来自背后,即使它看上去来自前方:

前方只属于生命。

疯狂是个儿童,在理智的花园里,做着最美好的游戏。

时光:

在欢乐中浮游,在忧愁中沉积。

遗忘有一把竖琴,记忆用它弹奏无声的忧伤。

世界让我遍体鳞伤,但伤口长出的却是翅膀。

向我袭来的黑暗,让我更加灿亮。

孤独,也是我向光明攀登的一道阶梯。

贾欣雨《凝NO.3》 40×40cm 布面综合 2014

贾欣雨《凝NO.1》90×100cm 布面综合 2014

尤洋在文章中说,你在“替我们捕捉梦境”。你期望作品图像传达的个体情绪与经验如何与观者产生共鸣?

我的确是个多梦的人,但我的作品却并非我个人的梦境。经历梦境并转化为记忆,才算一个新事件的起点,而如果是单一的记忆碎片就会一直被冲刷直至消无。生活貌似就是无限个不同的点构成的片段,时间将点串联起来,支起了所谓的真实片段,而这个段落貌似又由虚幻构成。这或许也是为什么我常常觉得生活是一场幻觉,着迷并徘徊于模糊无意识的边界与似梦非梦的现实。而我做的只是一个切片,让观者进入这个虚幻的生活片断中去。在我的画中经常出现悬置和纠缠的状态,因为在我看来没有什么是清楚的,皆庄周梦蝶。

贾欣雨《海的连接雨林NO.1》100×130cm 布面油画 2016

贾欣雨《悬NO.8》30×60cm 木板油画 2016

对于客观的空间与物体,你选择使用诗意描绘的方式。这是否意味着:当你面对生活中的理想与现实时,更倾向理想化?

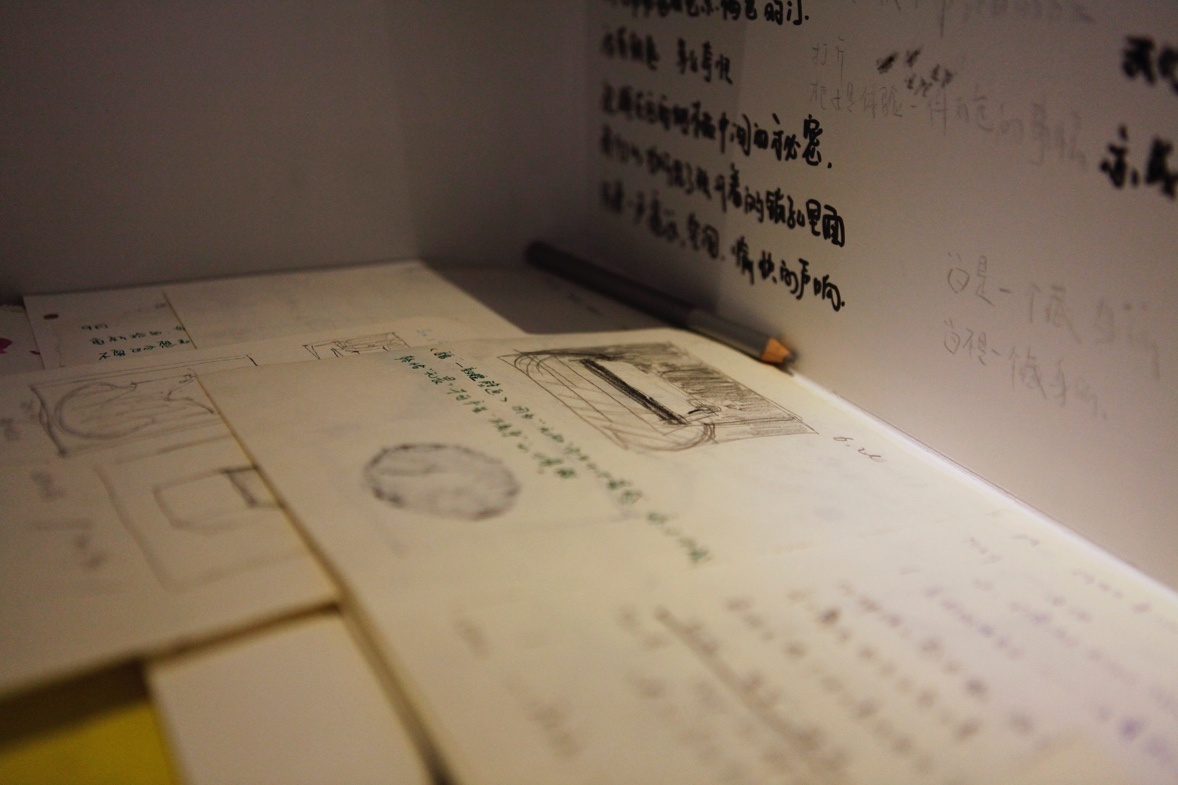

我认为“诗歌性”与理性、感性并没有太大关系。我爱诗,诗的语言极简,并且充满多种可能性,带我进入我与它之间的场域,而这种思维带入模式恰好跟我的绘画方式相类似。我从来没有精细画图或修改小稿的习惯,水彩记录便是我从片段中的一个点展开到一个场景的通道,然后放到画布上直接与之交流,也是最真实的体验。面对生活的理想和现实,我的确不是有过多规划的人,因为我们只能期待未来的样子,但是却看不到明天会发生什么事情。

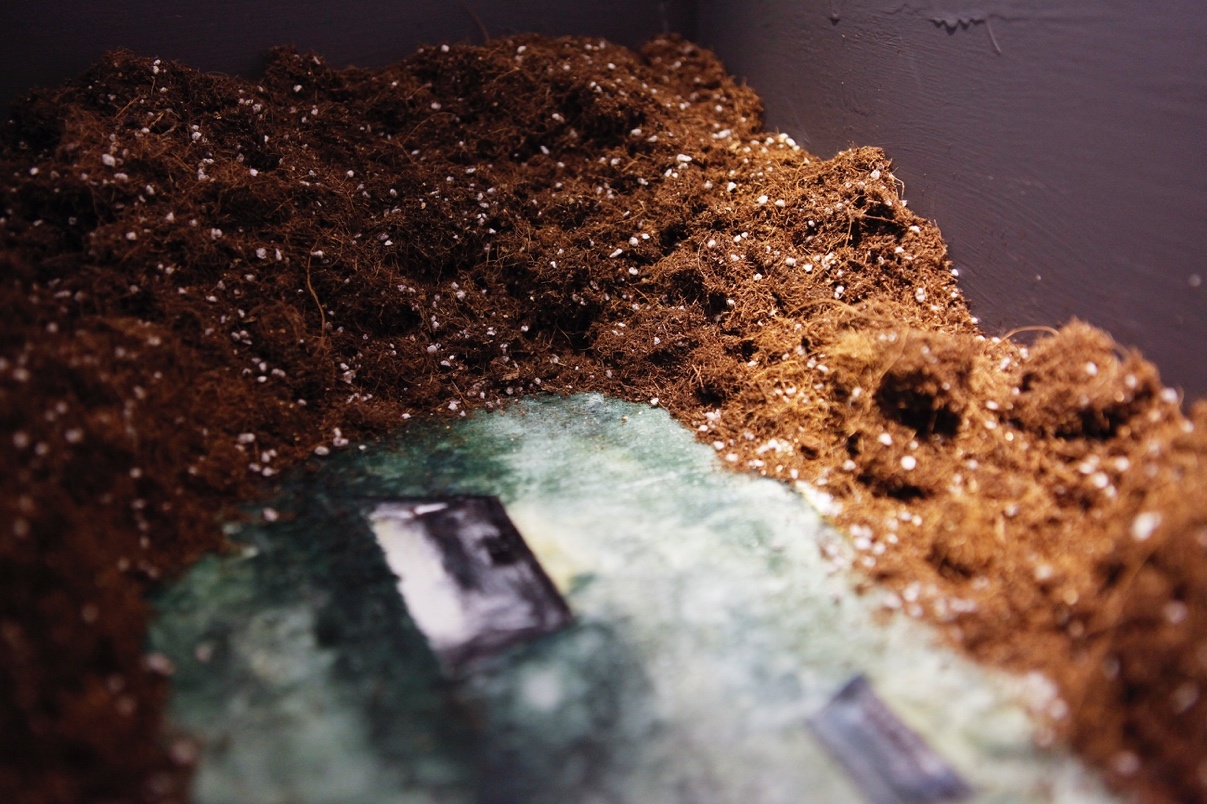

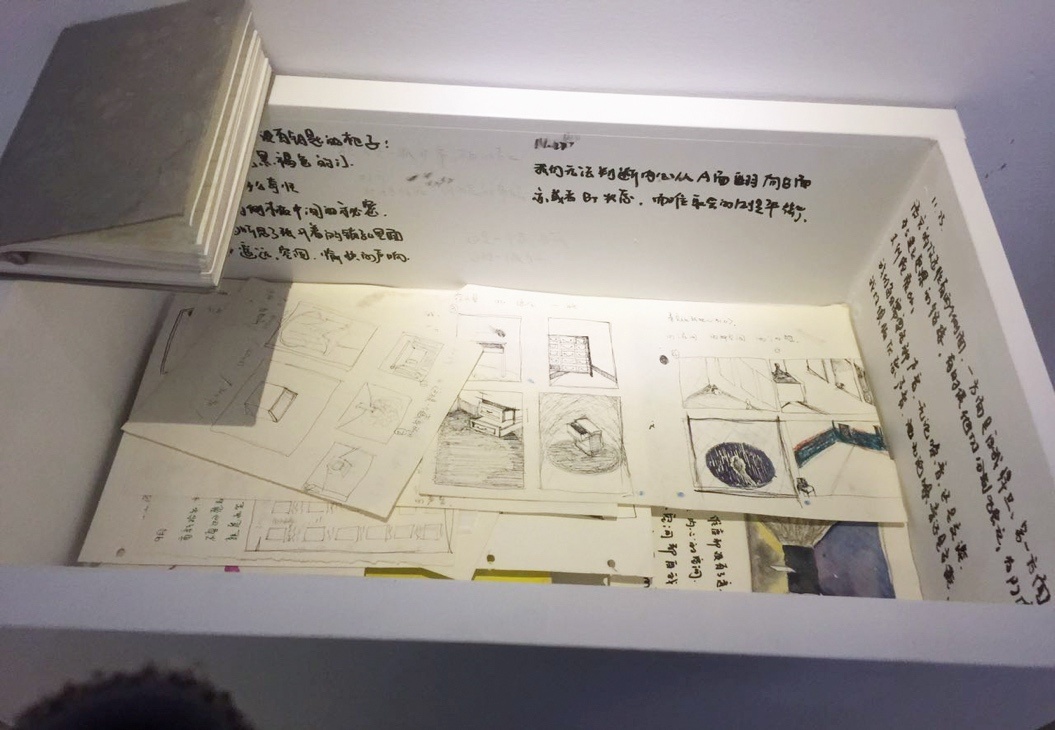

《“藏”空间装置》尺寸可变 综合材料 2016

今年3月你举办了个展“色子”,展览梳理和总结了你在北京近两年的创作历程。接下来有什么创作与展览计划?

因为“色子”是我来京首次个展,结束后听到的声音几乎是爆棚式的,所以也想停一停冷静思考一下,创作上进入了短暂休停状态。前段时间,我重新回望与梳理之前的作品,慢慢地对它们做了删减。这也是我近期对待绘画态度的一个转变,我期待新的绘画作品更趋向纯粹的与它对话,回到视觉和材料本身,我也在进行对新材料和展出形式的探索,用“图像思维思考”是继水彩记录方式的延伸,初因是对乐手在创作中脑海突现的某段旋律模式的好奇,而旋律其实是由一个主线延伸开来的,而不单单是一个日记记录的组合(进入这个思考模式也是有趣的体验)。另一方面,对于思考带来的探索,我会选择其他艺术形式展现。如“色子”展览中对空间的探索作品《藏》,对于隐秘的窥探欲和内心空间的探索仍会是延续的主题,离开二维的制约反而会存在更多可能性和极致。而这两个方向过程如同恋爱,彼此找到了一个愉快的相处方式。

推荐人张晓刚评贾欣雨:她打开了一个一个来自各个时空的抽屉

张晓刚(著名艺术家)

常理是优秀的艺术家超越了身份、性别、教育等等,但如果艺术是人类最神秘感性体验的产物的话,我越来越相信女性在这方面是得天独厚的。也许自语,梦呓,窥视,性意识,无序,反逻辑,背视公共价值,生死爱恨的纠结徘徊,现实与幻想的去边界化,情感情绪的密码迷恋,对第三感觉的直觉体验……等等是许多注重内心叙事的艺术家尤其是女性艺术家的特质,而贾欣雨同样如此。在她各种材料形态的作品中,暧昧和欲言又止的表述,与其说向人们展开了一个窥视内心的窗口,不如说是打开了一个一个来自各个时空的抽屉。也许语言对她来说是其次的,因为她正处于企望表达的欲望之中,也许语言才是最重要的,因为这些故事的主角并不一定生活在故事之中--她在窥视镜中的自我的时候,也许忘了镜中反应出的那个人并不一定就是自己。这是一个悖论:我们希望是故事本身感人还是通过讲述让故事令人感动?千百年来,只要人性还未变异,人类生活的故事实质上大同小异,好的电影不论产自哪个时代,总是令人回味。无论如何,贾欣雨是一个让我们值得期待的艺术家。

贾欣雨《藏NO.1》90×70cm 布面油画 2015

贾欣雨《这不是一个藏身所NO.8》30×70cm 布面油画 2015

尤洋评贾欣雨:我们是如何捕捉梦境的?

尤洋(尤伦斯当代艺术中心副馆长)

作为成长在互联网时代的艺术家,贾欣雨的精神追溯和文化动机显然并不同于那些更执着于从中国传统文化中寻求感悟的前辈们。我们更愿意相信,这些意识源自于白天和夜晚所见的日新月异的都市生活,以及这些生活情绪交织在梦境中所引发的图像生产机制。梦境中的信息稍纵即逝,如果你不去捕捉,就会永远的失去。

《埋NO.3》24×32cm 纸本综合 2015

《相生23》21×29cm 纸本综合 2014

我们期待绘画作品能够成为调节理性和感性的因素,引领我们穿越感觉和真实世界。贾欣雨作品中反复描绘的衣服、家具、空间、动物躯体,仿佛失去魂魄般,与诡异气韵的色彩一道,飘荡在艺术家所构建起的时空中。对于观者,这些貌似任意和无视规律的意蕴所凝固在画面上的痕迹,既构成了我们对创作者的个人体验的想象,也迫使着观看者要摆脱常规的法则和现实世界的束缚,才能够进入画家所建立的场域,弥补理性思维和现实世界所进行的分裂,使得感觉和现实成为一体。

《悬缠NO.3》65×55cm 综合油彩 2016

《凝NO.3》 40×40cm 布面综合 2014

有趣的是,作为观看的惯性,我们总会一厢情愿地想象作者真实的生活意识和状态,揣摩并让自己“相信”所构想出来的创作动机。我们期待作者成为我们的翅膀,在体验一些我们幻想却不曾真正经历的生活。那么,是谁的主观意识创造了作为对象的绘画其背后的动机和诱因?是否正因为我们已经错过了大多自己的梦境和潜意识,从而无法抵抗这种想象的欲望?情绪如果不能形成图像,图像如果不能发展为经验,那么就会永远的失去。而在今天的互联网时代和拟像世界中,图像生产正成为生活系统中一个愈发轻易和难以逃离的黑洞。在各种消费需求而营造的图像碎片中,我们距离自己的梦境也愈发遥远了。

空间装置作品《藏》是本次展出中相对独立的一个艺术项目。抽屉是世俗日常生活中的一个样板形式,抽屉里内置的物品则构成了之于观者的想象维度。抽屉的数量迫使着观者将想象中的图像不得不进行分类,这些内容既是对观者意识的召唤,也同时将幻想界的客体显现成为现实世界的摹本。在画家的引导下,想象一方面超越了现实的空间和意识,也引领着观者去探寻一个未知的彼岸。

在展览《这不是一个藏身所》中,贾欣雨展示了她对空间诗性的迷恋,对于如题的问句,亦没有主观地试图揭示出所谓的真相,而是提供了一个场域令我们在思想和感官中遨游。图像必须被赋予记忆,才有能力成长为信息或情感价值,成为我们值得留恋的光晕。但现实社会中,这些价值往往被种种幸福的期待所笼罩,使得世人在真正的日常中主动忽略掉那些貌似不安的线索,从而错过生活中的回响与共鸣。

《“藏”空间装置》尺寸可变 综合材料 2016

艺术家所成长的时代既强调理性的普遍性,又不得不经历着前所未有的拟像景观。她将自己的多梦,交织在这些视差分裂之中,塑造为一个个和谐的视觉共同体,带来动荡与神秘,令我们沉浸在这个旋绕的图像系统中,替我们捕捉自己的梦境,这也是今天我们对于绘画的一种期待。

贾欣雨自述:朵——绘画是虚幻的真实

导读:作为墙报艺术家,这是贾欣雨的自述。

作品的初始内力大都来自无意识,甚至它的发源暧昧不明,梦与实体的微妙转换,期间从对空间和物体诗歌性迷恋般的描绘,到内心空间维度不断转换,如同一个切片,让观者进入这个虚幻的生活片断中去。正如画面中反复出现的衣服、空间、标本等图像,暂定我把它称为与“物”的对话,进而思考“物”与“我”而言的微妙转换。然而在不断增加和削减过程中,意识主体的产生,我试图不断消解抽离再进入,似梦非梦是现实和还是意识边界的徘徊, 从空间到状态到意识,像是关系——一的关系、二的关系、二以上的关系,隐秘、割裂、纠缠。探索着对模糊无边界意识的着迷和映射。它们看似随机,实则早已在那里,说不清道不明,可当它出现我便知道是了。

《埋NO.2》29×44cm 纸本综合 2015

《这不是一个藏身所NO.9》30×20cm 木板油画 2015

《“藏”空间装置》尺寸可变 综合材料 2016

作品《藏》是“色子”个展中的一个对空间的探索项目。空间墙体延伸出数个抽屉,“抽屉”这个物件本身和抽屉内的物件,它们来自墙体,挤压这个空间,身处其中,期待一个个未知,又如同窥探一段段记忆,而作为抽屉主体,“抽屉”本身的隐藏性让我们不得不关注到它的内心空间,这充满着“占有哲学”的臆想,占有着墙体和空间,同时又被物和隐秘占有,而无论主体还是客体都预示着一个不随便向来访者敞开的空间。