彭晖:绘画是“第三只眼”,我用它把现实看得更清

2019-09-25 14:35

前言

1979年出生的彭晖,有着70后的责任心,80后的开放思想,2008年,央美油画第三工作室硕士毕业的他,创作思路更加成熟,理论基础更加扎实。作品中 多见窥探社会、生活的现实问题。

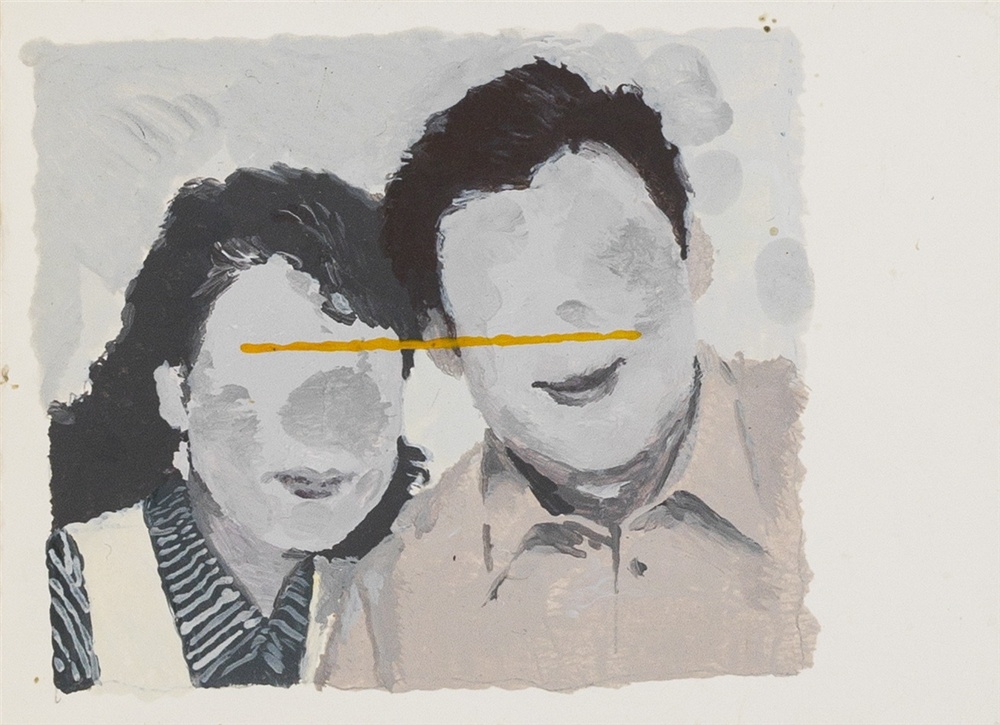

《线索》是他2013年去新疆写生的作品,其中呈现的是一种陌生感和距离感,远距离的观看新疆的社会现实状况,虽然未能如愿参展,但《马列主 义猜想》却得到了展览的入门券。同样是政治色彩的敏感话题,但他巧妙的借用模糊的处理方式达到了反叙事的作用;《图像日记》中他开始关心身边 的现实,他生活、工作在黑桥,对近两年黑桥艺术区出现的事件进行了梳理,碎片式、日记式的图像是对过往的一种记录。

推荐人崔付利说:“彭晖并不想通过对现实的观察来表达对宏大叙事的态度,个人化的方法意识才是他身上最显著的标签。如果说从他早期“灾难”系列到“古 树图”系列是一种从现象到本质的外在的视觉表达和转化,那近期作品的隐喻性表达则正是自我反思与终极关怀的内在挖掘。”

彭晖只是想用绘画来直视现实的生活环境,作品没有宏大叙事,只是个人意识形态的思考方式,但他不想被冠以固定的主义标签,对于绘画本身他还有更 多的要去尝试

墙报专访彭晖:各种社会问题像空气污染一样存在,无人幸免

导读:同彭晖接触十分的轻松和愉悦,在采访过程中,能感受到他的哲理思维和理论功底,在他身上有一种使命感,他的作品中多呈现窥探社会、生活的画面,通过图像来告诉观者现实环境遭遇的种种,正如他所说:“各种社会问题像空气污染一样存在,无人幸免。”。但这些问题并不是所有人都能捕捉再创造的,作为艺术家能做到这一点就体现了他的价值。虽然是他个人的视角,但是通过图像放大后的效力远远超过了个人范畴。

彭晖

从你的作品中看出,你是一个关心社会现实问题的艺术家,通过图像窥探出社会、生活中的现象,根据哲学的说法,要通过现象发现本质,你想通过作品来阐述哪些具体本质性问题?

现实环境下我们每一个人遭遇都一样,是直视它,还是采取迂回的态度,在于个人意识。社会问题,关乎个人,但也是我们的集体遭遇。绘画作品对于我来说就像跟自己说说话,只不过是用图像去与自己交流,观察现实环境。

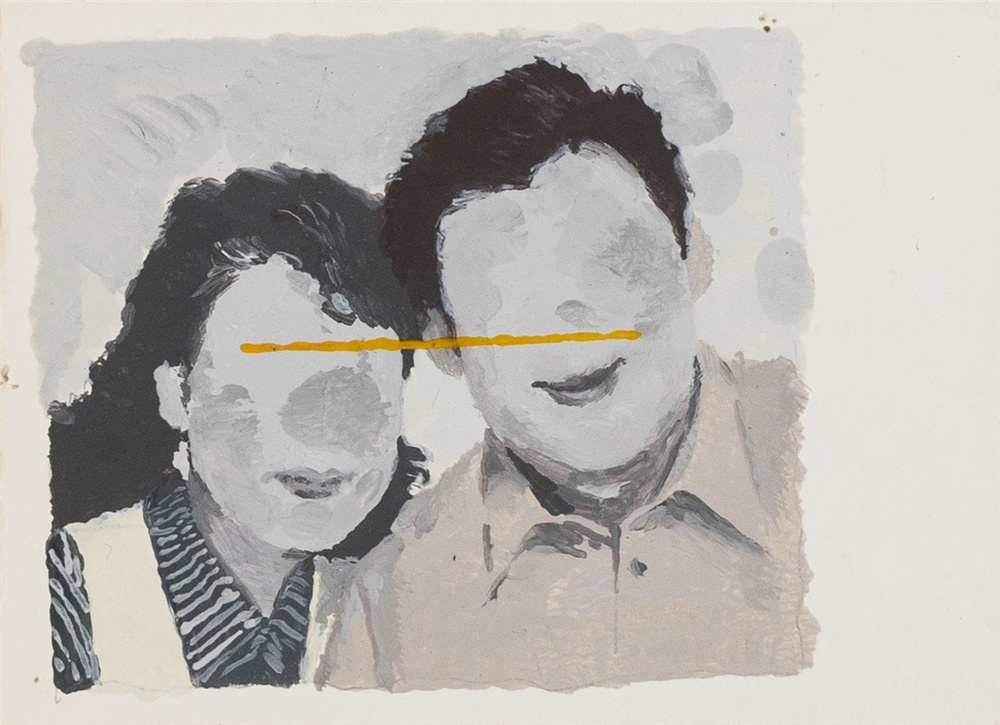

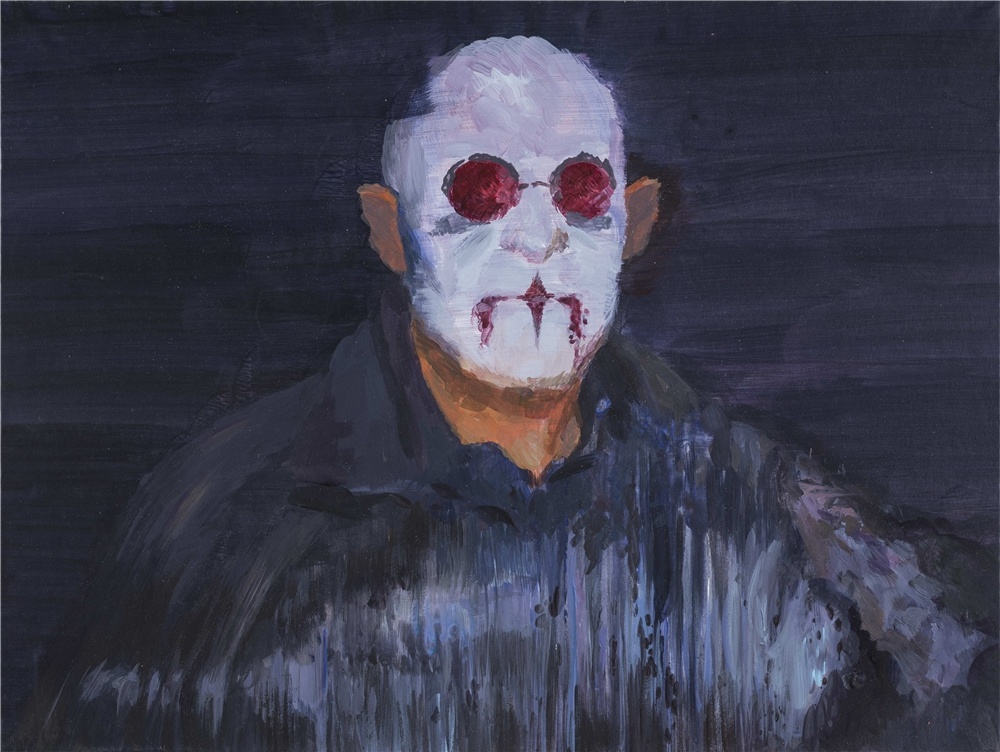

《马列主义猜想》局部之1

你的作品中没有以往画家的宏大叙事,能从身边的发生的事件入手,善于观察周边事物,分析内部原因,其实这与艺术家潜意识思维活动有关,想了解一下,你平时都关注哪些问题?通过这些问题会带给你哪些情感?

宏大叙事只是集体主义体制下,个人叙述某种共同的精神。但集体主义对于文革后长大的这一代人已经失语,整个社会趋向个人化,人与人之间缺乏认同感,没有共同信仰和共同的价值取向。现在的政府也强调针对个人的具体管理,聚会五十人就得去公安部门审批,还谈什么集体主义?制度与现实环境让你只能是更多的关注个人层面的东西。

我平时更多关注一些社会新闻事件。其实人活着更多时候就像动物一样,到处嗅寻各种危险信号,再寻找、争取一个相对具有安全感环境,接着能自在点的过下去,这是本性使然。这些问题常常能触动我,让自己经常思考所处的现实环境,除此之外,更多的时间当然是讨论艺术本身的问题。这部分纸上作品似乎是某种情绪的出口,你把它说出来,人会好受点。

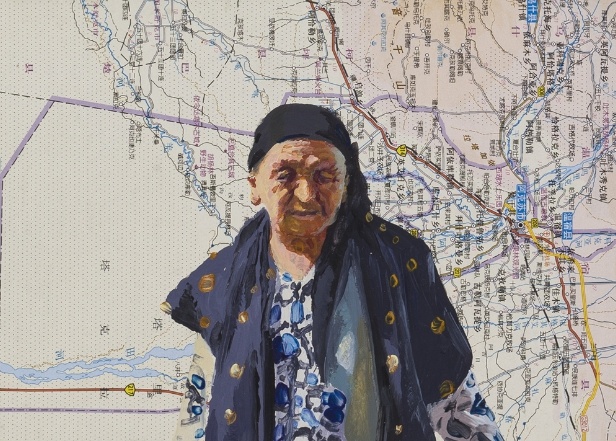

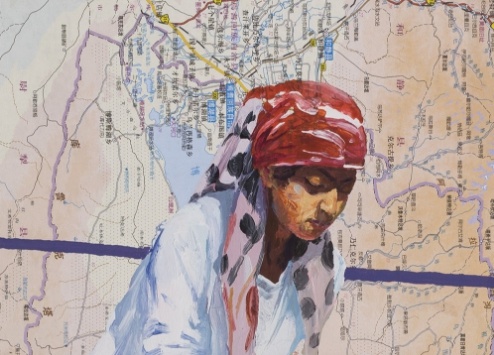

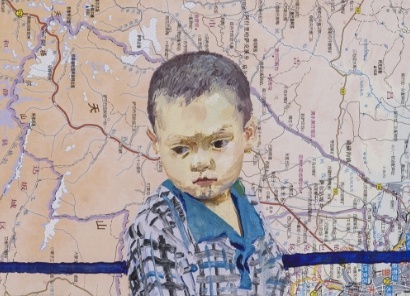

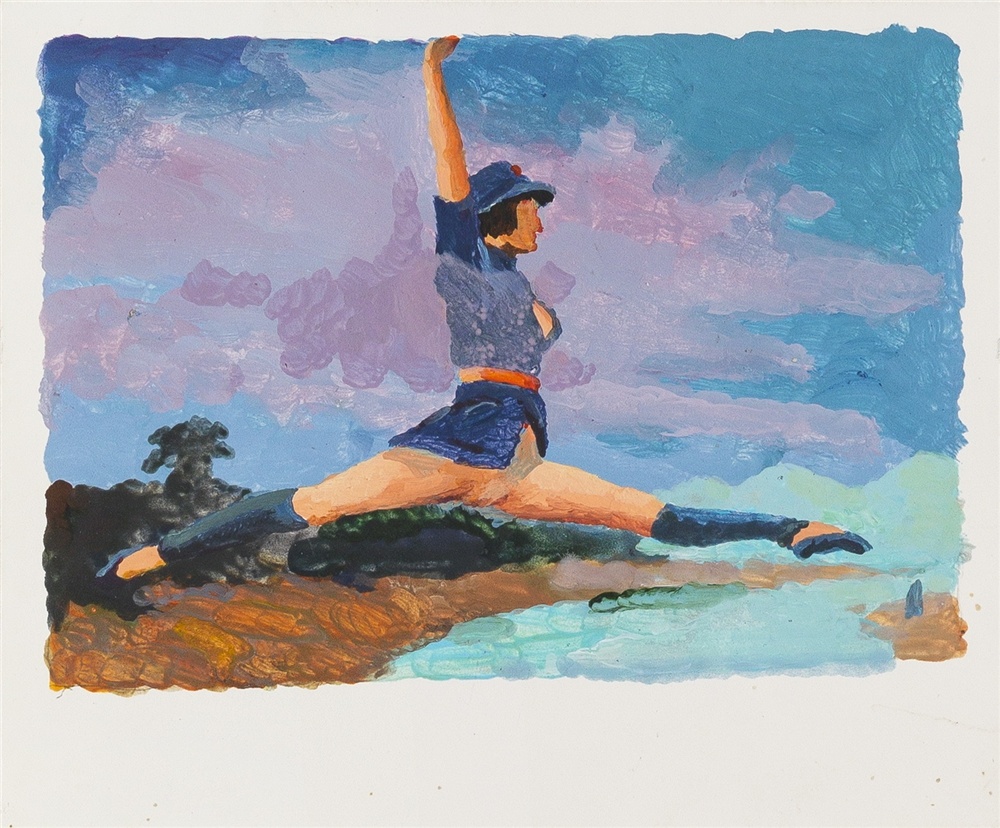

《线索》局部之12

你在自述中说到“绘画是‘第三只眼’”,这一点我很认同,绘画有强大的图像构成,有文字所无法达到的说服力。但有人曾提出绘画太过于文学性或是指向现实,应回归绘画本身的属性,这一点你怎么看?

绘画是“第三只眼”是目前阶段我对绘画的一些认识,个人陈述里有些说明。 文学性或指向现实本身就是绘画的属性之一,看你如何掌控。绘画其实只是怎么画和画什么的两个问题,它一定要有明确的指向性,以一种个人的、明确的、独特的绘画语言表达出来,它所传递出来的东西脱离不了社会背景。各种绘画形式本身都包含叙事性,直接或含蓄,抽象画也不例外。社会现实为当代绘画提供了一些新的可能性,不管是内容还是形式还是材料,如何运用是关键,当然重要是你对绘画本身的认识。

《线索》局部之13

《线索》是2013年创作的作品,每个人物都是独立的,配有地图背景,能说明一下你这样创作的用意和创作背景吗?

13年秋,去新疆写生三周,适逢恐怖活动盛行,出于安全考虑组织方没让我们有机会深入当地居民生活,写生几乎成了旅游,只是在地图册上画了些小速写,回北京创作,自能继续在地图册上画一大批新疆少数民族的肖像。当时想法其实很简单,这组画仅仅是对一种异域文化的真实描写,一个外来者,远距离观看新疆的社会现实状况,一种陌生感和距离感,不关乎所谓的政治问题。但随后的展览由于政治审查没能展出,也不能印刷成册,这过程其实反映了许多现行制度的问题,也很有趣。

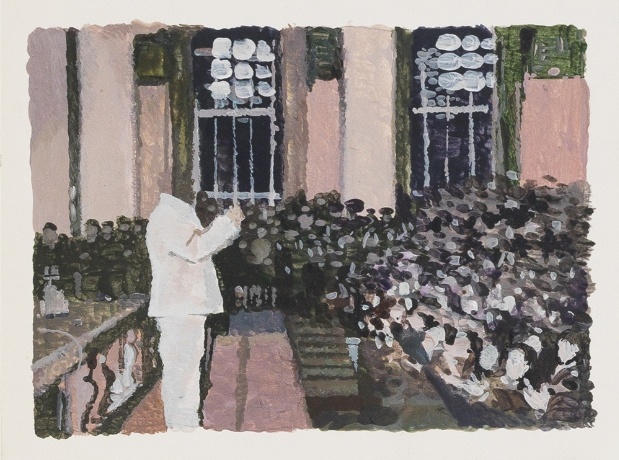

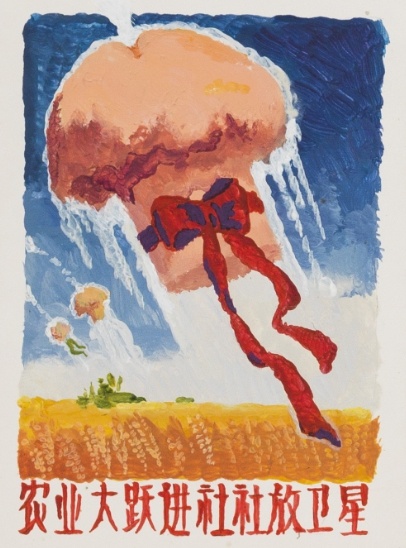

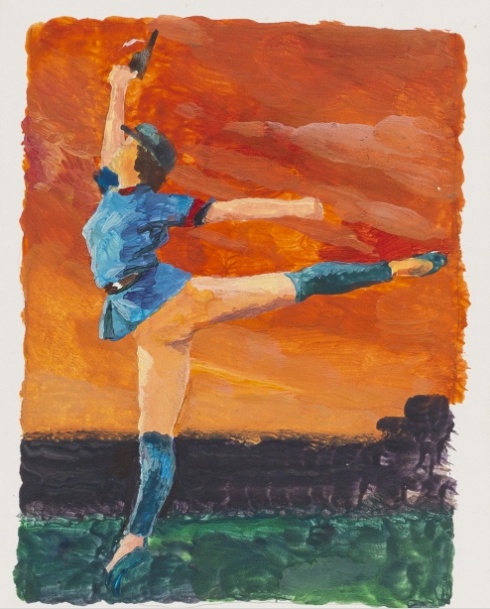

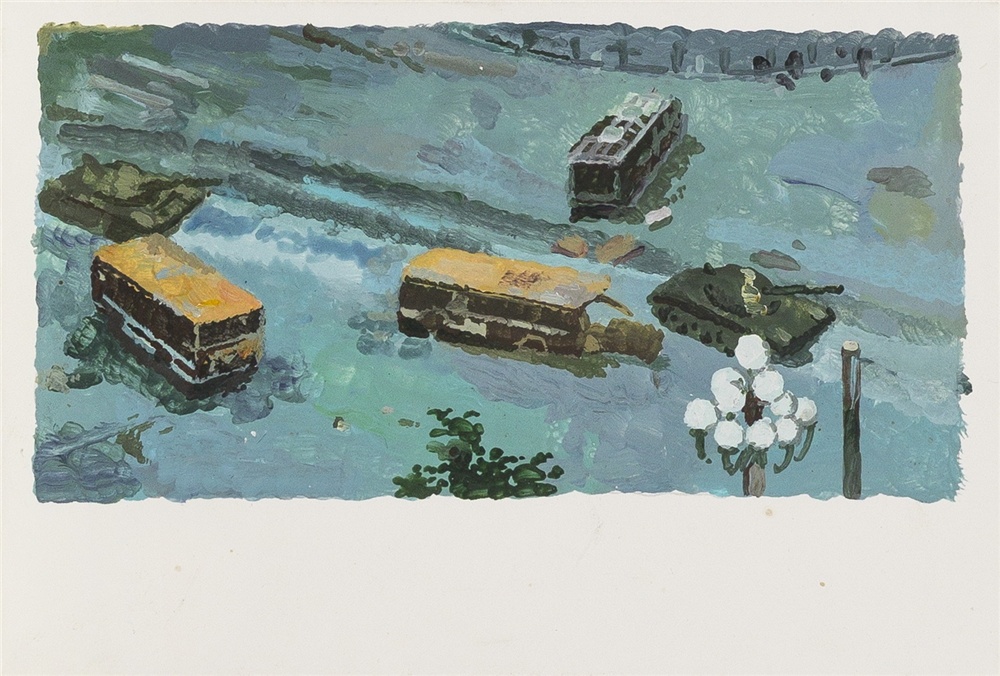

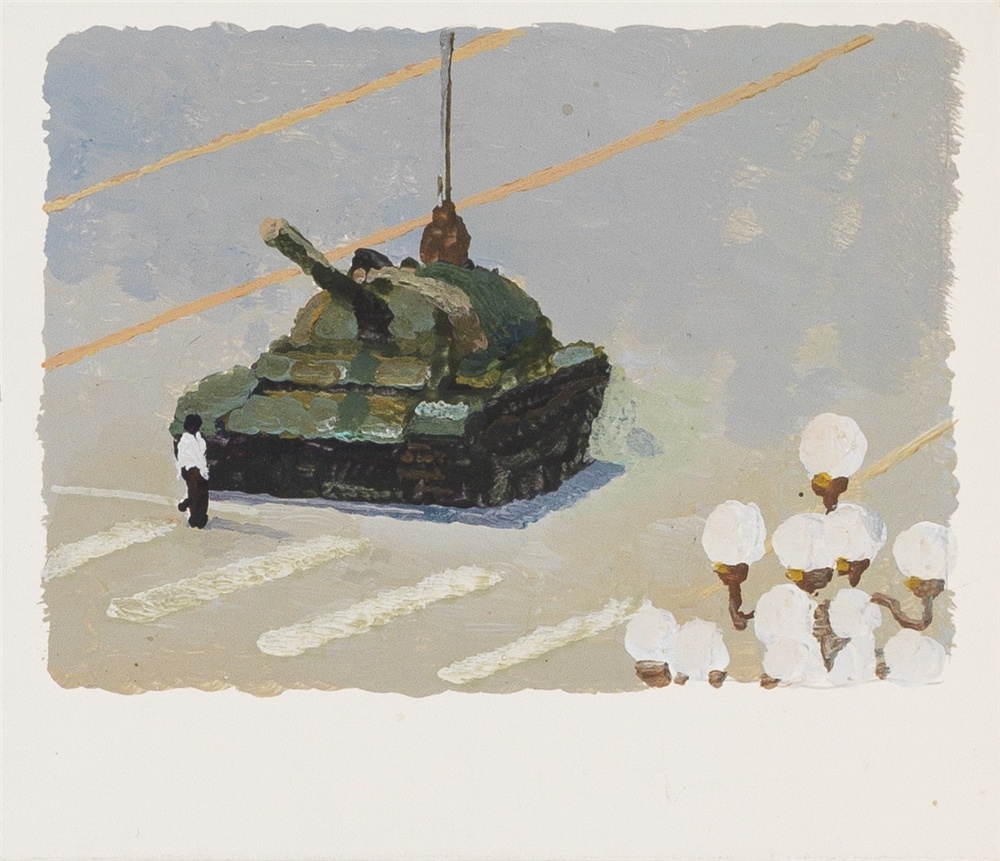

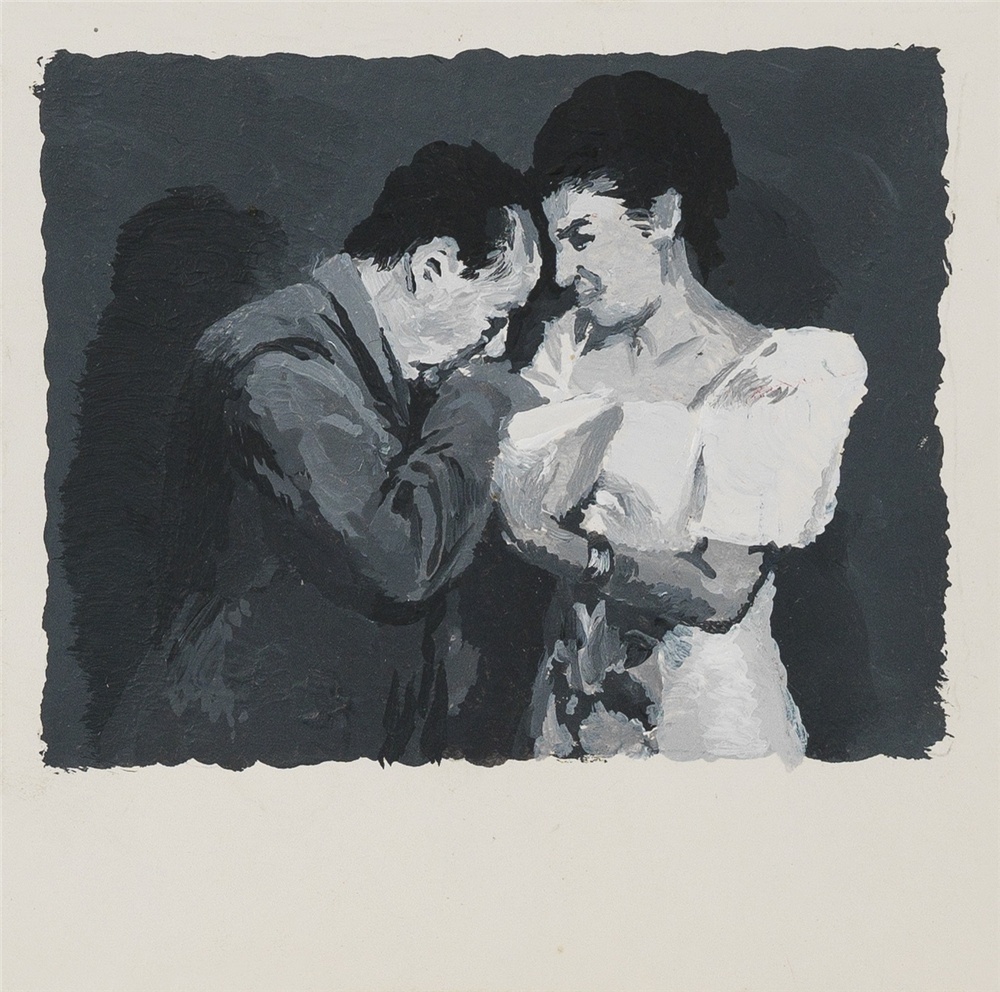

《马列主义猜想》局部之26

同样是敏感话题,《线索》被禁展,《马列主义猜想》却成功展出,有分析过具体原因吗?《马列主义猜想》作品中的人物做了模糊的处理,有别于《线索》中的写实性,是否有意区别?这样的模糊处理对作品的解读会产生哪些效果或作用?

《线索》被禁展出,很是困惑,因而关注到艺术展览被所谓意识形态审查这方面的问题。《马列主义猜想》正是想做一些这方面的尝试,是一组关于对意识形态审查——想象、猜测、试探——的绘画作品。其中,特意挑了部分敏感事件、敏感人物的图像和文字做了一些绘画上的处理,想去猜测审查尺度,等待展览期间政治审查,让我意外的是在宋庄美术馆顺利展出了。期间也询问了一些相关人士,他们明确的告诉我,对于艺术展览的审查没有相关的公开文件,情况跟电影审查制度类似,这种审查带有明显的个人性,随意性及时间段。

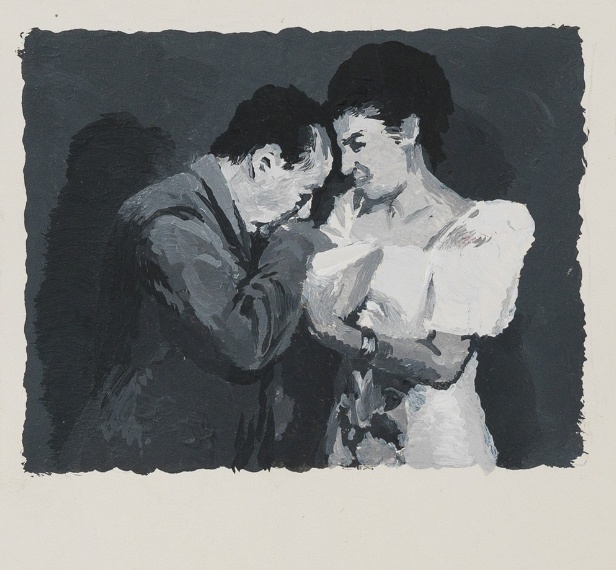

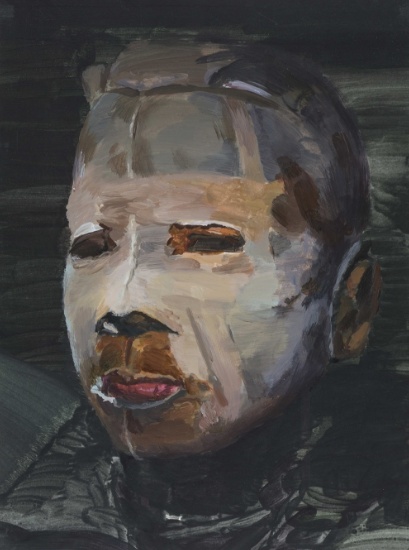

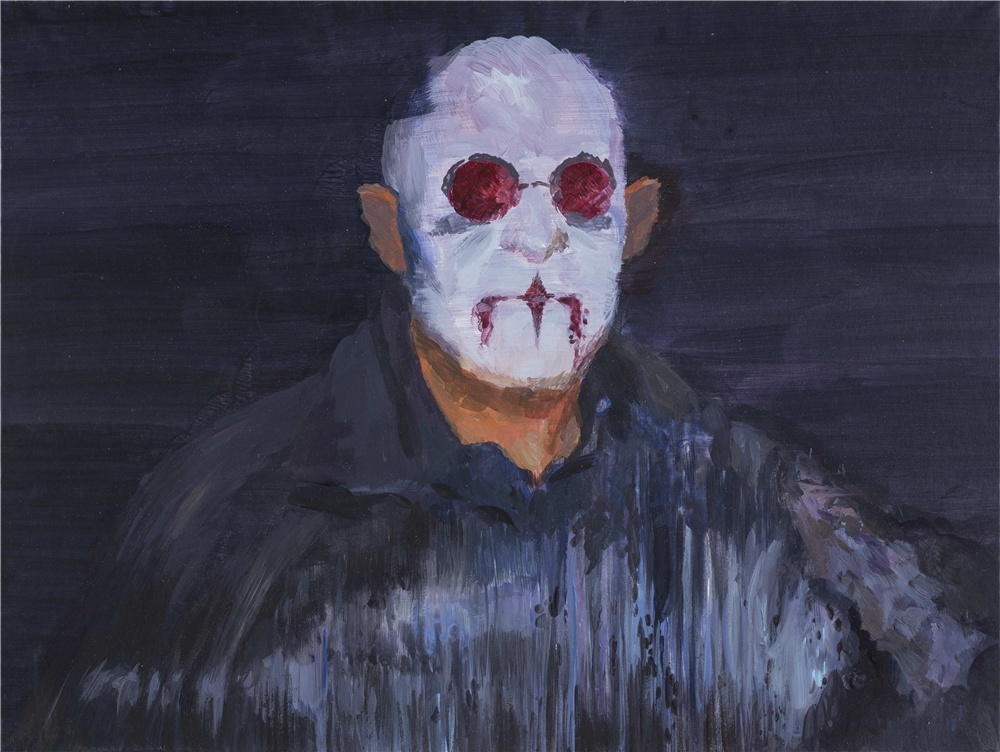

《图像日记》局部之1

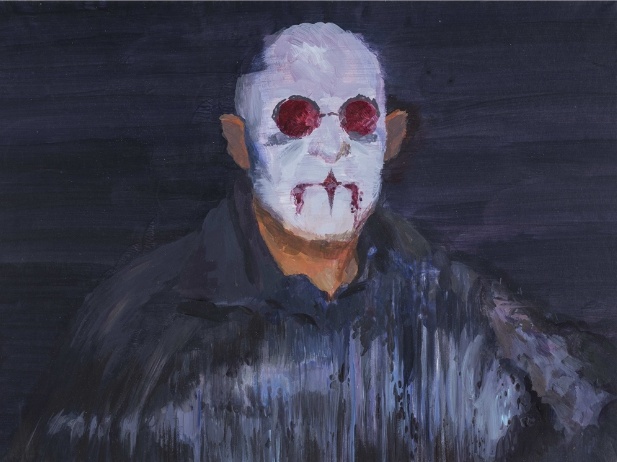

《图像日记》虽然是琐碎的片段,但是却有着内在的统一性,能说一下创作这些作品的背景吗?同时作品中有种诡异、阴郁的感觉,这样的处理是想表达哪些讯息?

《图像日记》是近期纸上作品的一组画,跟这两年自身遭遇的现实问题和社会问题以及网络热点相关,是对社会现实的一些心理反应。近两年我所在的黑桥艺术区很是热闹,各种维权斗争,时间也碎片化了,于是抽空画了这批纸上作品,画幅都很小,轻松随意,是一种碎片式的、日记式的图像记录,想等着以后回头来看这批作品。

《图像日记》局部之3

经常看到社会阴暗面的人,会有一定的悲观性格倾向,虽然不够准确。但是想问一下,你是属于乐观类型的还是偏悲观一点,看到社会现实心理会很沉重吗?或者说你是一个精神世界要求很高的人吗?

各种社会问题像空气污染一样存在,无人幸免。

我对自己精神世界没要求,生活也很随意,随着年龄增长,考虑问题变多了,忧虑多了。

《图像日记》局部之7

作为一个现实主义画家,你认为现实主义的绘画给观众带来的作用和意义有哪些?

没有给自己有个预设,不愿意把自己陷入某个范围,同时也在积极尝试其它的艺术形式,前不久在一aiyo空间还做了一个项目。

我考虑更多的是绘画对个人的意义。

《图像日记》局部之5

2015年你已经做了两个展览,下一步有什么创作、展览动向?

6和9月分别参加民生美术馆和圣彼得堡戴亚基列夫现代艺术博物馆的两个群展,创作按计划进行中。

《马列主义猜想》局部之30

《马列主义猜想》局部之32

《马列主义猜想》局部之37

推荐人崔付利谈彭晖:被抽离的在场——彭晖作品中的视觉隐喻

导读:彭晖近年的“线索”、“马列主义猜想”、“图像日记”系列作品,与其之前的龙卷风、交通事故等天灾人祸系列作品,以及之后的“古树图”系列在创作脉络上有一种紧密的连续性和线性逻辑。

推荐人崔付利

彭晖近年的“线索”、“马列主义猜想”、“图像日记”系列作品,与其之前的龙卷风、交通事故等天灾人祸系列作品,以及之后的“古树图”系列在创作脉络上有一种紧密的连续性和线性逻辑。生命追问、人性关怀一直都是彭晖作品中表现的主要内容,假如说这是他创作过程中问题意识的流露,那么我们不得不说彭晖近期作品中的方法意识愈加具有针对性和个人化。

《线索》局部之22

《马列主义猜想》局部之6

《图像日记》局部之1

“线索”系列是彭晖在2013年秋去新疆写生回京后完成的作品,新疆写生期间恐怖活动的频发致使写生计划搁浅,他的收获仅仅是一些画在新疆地图册上的小速写。回京后,彭晖开始延续在地图上画一些新疆少数民族的肖像。写生活动的搁浅无疑为他所了解的新疆增添了更多的神秘色彩和陌生感,正因如此,“线索”系列作品更多的是一种对异域文化的自我想象。然而,丝毫没有政治指向性的“线索”系列作品却没能通过新疆双年展的政治审查。“线索”系列作品被禁展出,使得彭晖开始思考和关注意识形态审查问题,这恰恰成为“马列主义猜想”系列的出发点。

《线索》局部之23

《线索》局部之24

“马列主义猜想”系列作品中,彭晖开始将注意力转向解放后的一些敏感事件和敏感人物,以及带有政治色彩的敏感文字。虽然他对这些敏感图像进行了绘画语言的处理,甚至他以一种调侃、幽默的方式试图消解原有图像的指向性和经验性。比如,有意抽离掉原有图像的人物形象,或者虚化部分敏感图像和文字的内容。但对他来说,被抽离或虚化的部分与实际的绘画场景同样重要,这是艺术家在绘画内部进行的自我调整和梳理,除了画面中可被叙述的部分,被抽离或被虚化的处理使得彭晖的作品更远离现实却更接近绘画的工作方式——叙述内容这并不是其本意,但这种符号化的处理却恰恰存在于他的反叙事的过程中。这种图像抽离或内容虚化的处理方式,如同电影中的马赛克处理,被马赛克处理的内容往往才是观者的重点关注对象,被遮蔽的也越是大家所被期待还原和呈现的。在彭晖的作品中,我们不难发现,图像的抽离和虚幻转译为一种观念表达和价值诉求的潜移默化的在场。

《马列主义猜想》局部之8

《马列主义猜想》局部之16

《马列主义猜想》局部之18

如果说“马列主义猜想”系列作品中被抽离的是图像,那么在“图像日记”系列作品中,被抽离出来而又独立存在的恰恰是他的方法和反思,也可以说,彭晖开始从“马列主义猜想”的图像表达真正地转向“图像日记”系列的自我追问。这无疑与近两年彭晖自身遭遇的现实问题和社会问题有着直接的关系,他所在的黑桥艺术区,无论因为强收过路费、强拆等事件都一度成为艺术界关注的焦点,这使得他更直接、更真实的接触政治与社会现实。不管对于彭晖还是其他艺术家而言,关注现实本身如果缺失内心的理由是毫无意义的,至少是与别人无差别或者重复的。所以,他选择了一种更加具有个人化的真实,一种带有切肤之痛的真实感知。“图像日记”正是他个人真实感受与自我反思的抽离再现,虽然“马列主义猜想”和“图像日记”在观念表达存在某种意义和程度上的一致性,但“图像日记”更让观者远离对彭晖作品中是否存在视觉游戏的猜想或误读。从“图像日记”系列作品中不难发现,这批作品似乎已经消解了本质和现象、现实与虚幻的界限,作品的观念表达也越来越具有视觉隐喻性,以及隐藏在画面中艺术家本人沉重、沉痛的情绪。

《图像日记》局部之2

《图像日记》局部之3

总之,彭晖并不想通过对现实的观察来表达对宏大叙事的态度,个人化的方法意识才是他身上最显著的标签。如果说从他早期“灾难”系列到“古树图”系列是一种从现象到本质的外在的视觉表达和转化,那近期作品的隐喻性表达则正是自我反思与终极关怀的内在挖掘。俗语虽说殊途同归,但我们似乎更应在“同归”的目的上来重视“殊途”。

彭晖自述:绘画正是观察自我意识的工作方式,更是呈现个体精神“自由”的方式。

导读:无可否认,在信息化图像泛滥的今天,绘画已经被边缘化,其功能也日趋被其它艺术形式所替代,被挟制在狭小的范围之内。但是,绘画贵在“纯粹”。这种局限性反而能使之更单纯,更独立,也更具有精神层面的意味。

彭晖

所谓:眼见为实。可视性之所以重要,是因为人们对视觉体验和图像的依赖远远超越其他感官。尤其在当今社会情境下,文字的叙述功能被逐渐弱化,人们以越来越便捷的方式主动或被动获得图象信息,视觉文化已然成为日常生活的一部分,甚至它就是生活。但是,往往我们所见的并非“真实”。

《马列主义猜想》局部之1

《马列主义猜想》局部之14

《马列主义猜想》之32

与单纯的视觉体验不同,绘画是是呈现图像的另外一种图像,超越真实的另外一种真实,更像是“第三只眼”。这里并非讨论宗教意义上的天眼,也非探讨医学上第三只眼的真实性和相关功能原理。关于第三只眼的说法,古人认为,它位于大脑中心部位,将其比喻为宇宙能量进入人体之门,并认为它能够接收和反映出具体的图像。它属于神秘学的概念,这种能使人走入深层次意识并获取某种超能量的特殊能力,无法证实也无法证伪。在我看来,绘画就像是“第三只眼”,在这“第三只眼”的关照之下,我们得以审视自我及环境,呈现某种似是而非的现实、个体意识、情感、理论及想象力,而非肤浅的图像再现。绘画是一种介于真实与非真实的个体行为。

无可否认,在信息化图像泛滥的今天,绘画已经被边缘化,其功能也日趋被其它艺术形式所替代,被挟制在狭小的范围之内。但是,绘画贵在“纯粹”。这种局限性反而能使之更单纯,更独立,也更具有精神层面的意味。

《图像日记》局部之3

引用《奥艺书》——人类如同一座拥有十道门的城市。九个门(眼睛、鼻孔、耳朵、嘴、尿道及肛门)通往外在的感官世界。第三只眼是第十道门,通往无限的内在意识。

于我而言,绘画正是一种观察自我意识的工作方式,更是一种呈现个体精神“自由”的方式。