孟柏伸:艺术家像是个苦行僧,要对自己的信仰绝对虔诚

2019-09-25 14:18

前言

孟柏伸,1980年出生于辽宁,2006年毕业于中央美术学院壁画系,现工作生活于北京。

孟柏伸有关信仰的创作是从美院时开始的,并一直延续至今。对于信仰题材他曾说过,并不单是指宗教方向,还包括道德、政治、文化、商业等等。在他的艺术思维层面上,文化的信念和信仰的归属、探索才是他真正的目的,同时他也在寻找不同的方式加以阐释。07年无意中发现的铅笔材料的特点就是他与信仰题材结合的最佳媒介,无论是装置、玻璃、瓷器还是其他材质上,他都采用了铅笔涂写的方式,虽然看似平实,但却是大胆的尝试。

推荐人张颂仁曾这样评价他:“孟柏伸之作品于图式平实无奇,而材质沉厚华滋。如应时日积淀成晶成矿,即之虽黑浬静穆,感之,实似激情潜沸”。

孟柏伸在创作《圣经》时曾说过,这个系列的作品要耗时几年才能完成,期间也是一个自我修炼和参悟的过程。其实艺术家就像是个苦行僧,要对自己的信仰绝对虔诚,才能达到艺术的闪光点。

墙报专访孟柏伸:只要有点艺术直觉的人就容易产生创作动机

导读:央美壁画系毕业的孟柏伸现在是一名北漂艺术家,采访过程中能感受到他蛮有个性的,06年毕业到现在,他延续着央美时的创作路线,一直对信仰、文化题材情有独钟,创作中他采用了壁画、装置、陶瓷等形式介入,并以铅笔为媒介来传达他的信仰和艺术理念。

孟柏伸

你本科时读的壁画系,当年高考时为什么选择这样专业?对壁画有什么特殊的理解吗?

壁画系的课程安排比较丰富和教学氛围的开放度比较大可能是我报选壁画系原因吧。

我对壁画本身谈不上有什么特殊的理解,只是壁画系的材料课程比较多样化,与我个人在从事创作时会比较灵活选择材料是有些关系的。

《盲经》 80x80cm 2007

你曾说过有关信仰的创作始于美院期间,当时创作内容主要是佛教方向吗?后来又有《三字经》、《道德经》、《毛主席语录》的哲学方面创作,这一系列创作发展的脉络有什么内在逻辑吗?

那时对信仰题材的尝试还谈不上具体到佛教方向这么明确,是种说不清的状态阶段,一直是在摸索和寻找,包括媒介语言与观念的结合问题。

信仰是个较宽泛的概念,并不单是宗教信仰,还包括道德、政治、文化甚至商业等范畴,所以几者之间肯定是有关联性的。

用铅“图”的方式来创作的第一个系列是港台流行音乐的《忆风痕》,然后就是《盲经》系列包括圣经、毛主席语录,再之后就是释道儒的典著以及古兰经等……实际上就是一个倒叙信仰在中国的变迁的过程。

《盲经》110cmx1000cm.纸上铅笔.2009

你现在的作品采用铅笔作为媒介,之前用的是什么工具?除了绘画作品还有装置、陶瓷也采用铅笔涂写的方式,是否考虑到被符号化的界定问题?在作品的形式上是否有考虑其他材质介入到创作中?

之前接触过的材料挺多的,毕业创作是用的丹培拉。

用铅笔“涂”是我选择的语汇方式,是我的语言,至于别人如何界定完全取决于他们的对艺术本身的认知程度或角度问题,这一点我并不关心。

我对很多材料都很感兴趣,期间也尝试做过一件以电脑键盘帽为材料的作品《涅槃》。

但考虑到自身语言的逻辑关系问题,所以比较谨慎其它材料简单化的介入到我目前的语境当中来。

《忆风痕》系列 ,直径60cm 铝塑板纸上铅笔,2013

《本体蔓延》、《反映》属于装置类作品?从物体本身能引发出什么更深刻的问题?

是否属于装置本身并不重要。

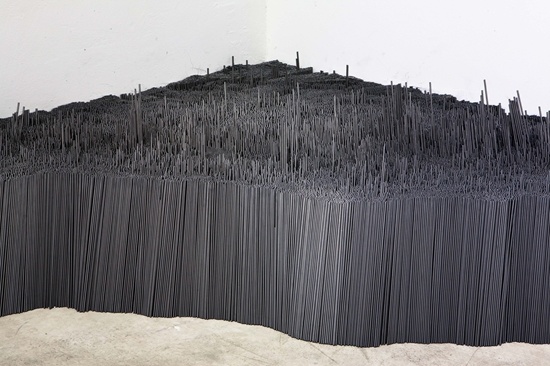

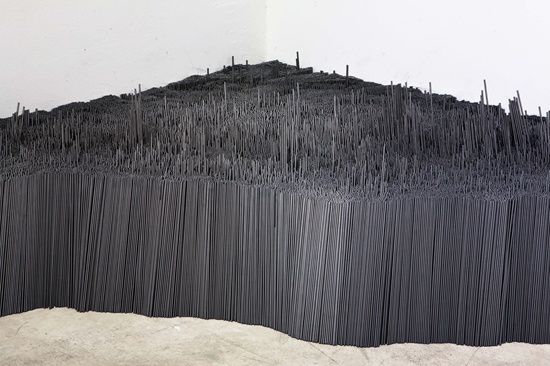

《本体蔓延》是件开放式的作品,不需过多阐述,让观者们亲身去感受,相信他们有自己的不同感受和理解。

《反映》初衷是想探讨传统手工和工业化之间的关系,是想描述农耕文明与工业文明之间碰撞后的某种尴尬局面,在经济全球化和互联网飞速发展的今天又该如何看待这个问题我觉得这本身也是个问题。

《忆影痕》,110x156cm,铝塑板纸上铅笔,2013

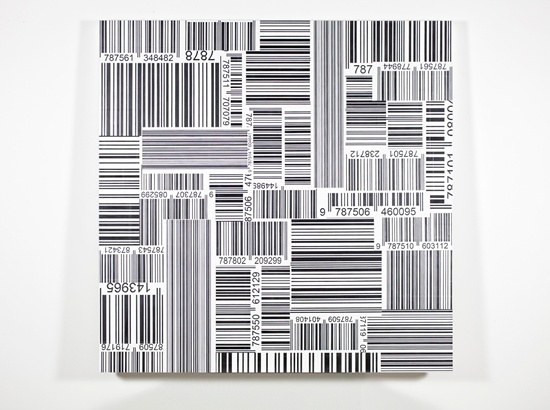

《经变故事》采用的是条形码的形式表现出来,条行码代表消费文化,那么消费文化是属于当代社会变迁过程中所带来的,你有意的想通过这种方式让观众引入到精神层面上去?这种转变是不是太晦涩,从作品的表面很难理解到更高的含义上,对此你如何阐释?

作品应该给观者更多的开放度,不用去具体的限定和单一方向的导引。这件作品还可以用手机去扫描出每个二维码背后的ID信息链,让观者与作品产生某种关系,但具体是什么关系却因人而异,信仰与消费的关系也不可能一言两语能够谈得清,艺术的魅力也在于对它的说不清楚。

《本体蔓延》尺寸可变,铅笔芯,2012

谈一下你现在的创作和最初的创作相比有了哪些提高?

谈不上提高,不同的阶段面对不同的的问题方面罢了,只是所感知和思考的的程度与角度会存在差异性。

你的作品多数是对文化现状和社会体制等的反思和质疑,那么到具体创作时通过什么渠道来找寻灵感?

不需要什么具体渠道,睁开眼睛观察,感受身边就足够了,我们所处在这个特殊的时代背景是如此的“丰富和生动”相信只要有点艺术直觉的人都不难产生创作的动机。关键在于如何表达,如何表达的准确和生效。

《反映》局部

在创作方向上是否有遇到过瓶颈期,你是如何解决的?除了装置、陶瓷、纸本的艺术形式外,有考虑其他的艺术类型创作吗?

我们所处的时代背景本身就是个瓶颈期,艺术生态也是如此,个体的创作方向更摆脱不了这个前提,所以我从未解决过这个问题。

考虑过,但出于对自身语言逻辑的需要,决定了不会盲目的考虑。

你现在的生活状态是怎样的?一般都通过什么渠道获得经济来源?

现在就是一个所谓的北漂艺术家。

经济来源就是靠出售自己的作品。

《经变故事》之《道德经》150x150cm.木板纸上铅笔.2012

今年你参加了5个群展,接下来有什么创作计划?

其实今年参加过的活动不止五个,接下来就是继续随性的平心的生活,有感觉就继续做点作品和参加一些有兴趣的活动,明年可能会参加一个在国外艺术项目。

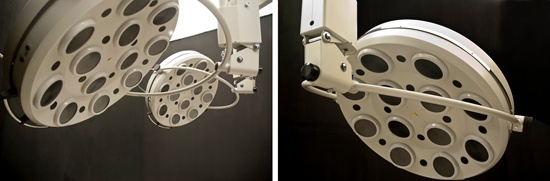

《无影灯》尺寸可变,无影灯上铅笔,2015

推荐人张颂仁评孟柏伸:图式平实无奇,而材质沉厚华滋

导读:张颂仁是香港汉雅轩画廊的负责人,也曾是孟柏伸的前老板,对于自己画廊的签约艺术家,自然对孟柏伸的作品有一定的感悟和理解,来看看他的老板是如何评价他的。

孟柏伸之作品于图式平实无奇,而材质沉厚华滋。如应时日积淀成晶成矿,即之虽黑浬静穆,感之,实似激情潜沸,与艺术之魅力已得一端,虽然以题材手法言之尚欠发掘。但以新人记实有新人之耳目之庆。以专业诚意言则更为可加矣!

2009

——张颂仁(香港汉雅轩艺术总监、艺评人、策展人)

推荐人:张颂仁

《本体蔓延》尺寸可变,铅笔芯,2012

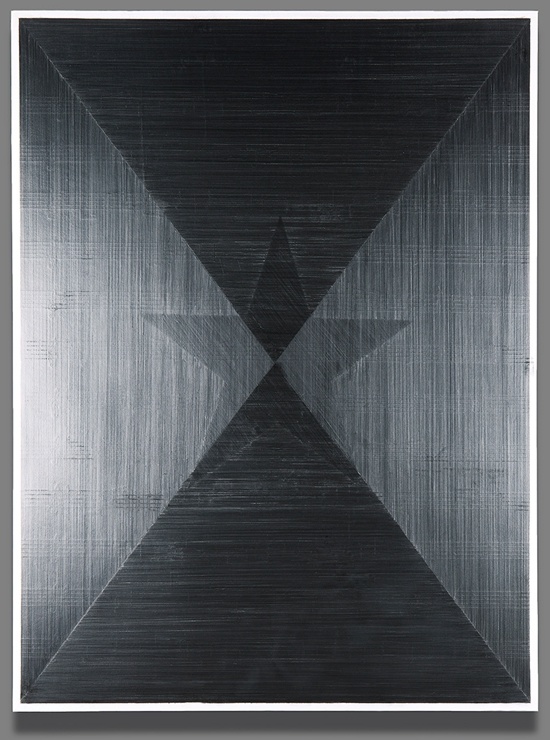

《惑》

《经变故事系列》

《盲简》240cmx1680cm.木板纸上铅笔

《西藏度亡经》

《新文人取向》.280cmX50cm.纸上铅笔.2009

《这是什么》木制家具、铅笔

孟柏伸自述:做一个有语言的艺术者

导读:有关信仰的创作探索始于读美院期间,07年无意中从儿时的游戏中得到启发找到了铅笔材料新的可能性,将这种材料语言与我的信仰题材相结合,也便开始了苦行创作并一直延续至今。

艺术家:孟柏伸

有关信仰的创作探索始于读美院期间,07年无意中从儿时的游戏中得到启发找到了铅笔材料新的可能性,将这种材料语言与我的信仰题材相结合,也便开始了苦行创作并一直延续至今。第一个系列作品《忆风痕》是表达西方文化对本土文化的影响,以港台流行乐为线索总结三十年来文化信仰的变迁过程,这也与我的成长记忆相关。

《这是什么》木制家具、铅笔

接下来便是漫长的追叙信仰在中国的更替与变迁过程,创作《盲经》系列,包括《圣经》、《毛主席语录》、《金刚经》、《古兰经》、《三字经》《道德经》等等...创作过程是带有某种修行式的行为艺术元素,但这只是我个人对艺术的尊重态度和对当下喧嚣浮躁社会风气的对抗方式,并不是从神学的角度来阐述宗教信仰,而是想从社会学的角度来讨论信仰与社会、时代的关系进而追问人与自然的关系。同时对美学、文化现状、社会体制及过往经验等进一步反思与置疑,除了虔诚的完成创作之外更多的是天马行空的思考,尝试用不同的视角审视当下的社会问题,于是创作了《反映》、《这是什么》系列。《反映》是从中国传统文化现状进入,讨论农耕文明与工业文明碰撞后出现的社会问题,忧虑传统手工也与现代工业冲突后的尴尬现状将会如何发展?《这是什么》系列是对权威、经典文化表达一种态度,这种态度可以理解为置疑、消解、否定或是其它什么...

《这是什么》木材家具,瓷器,铅笔 2014

目前对观念的思考与表达的激情并不缺少,提高思考的质量和梳理作品之间内在逻辑才更为看重,为的是努力形成自己的艺术语言而不是要简单的审美风格和材料特点。

做一个有语言的艺术者...

2014

《忆风痕》——90X120cm——2007

《本体蔓延》尺寸可变,铅笔芯,2012

《盲经》110cmx1000cm.纸上铅笔.2009

《无影灯》尺寸可变,无影灯上铅笔,2015

《转角镜》直径80cm,转角镜上铅笔,2015