高思桦:关于“秩序”与“对称”的美好想象

2019-09-25 10:33

前言

当下,对于青年艺术家来说存在着许多危险,在没有形成个人风格前,稍有不慎就会滑向落入俗套或标新立异的两极。而高思桦很幸运,她作品极高的辨识度是她最大的特色,那种独特、生猛的绘画语言让人过目不忘。

高思桦毕业于中央美术学院油画系第一工作室,经历了长达7年的欧洲古典写实油画技法训练,通过本科和研究生阶段系统、严谨的学习。在创作中,尽管高思桦没有全盘延续写实油画的艺术风格,但她为自己开辟的崭新的绘画语言正脱胎于此。

就像她的推荐人王春辰所说:这些不加调和的纯净颜色就沿着各种线落在画布上,形成一个又一个浮雕般的颜料痕迹,从侧面看,画面上凸起了一片线条。果然是从事油画学习和研究,对各种颜色处理得很协调,从橘黄到深蓝、从大红到墨绿等等,都使人看上去不累。如果视觉获得愉悦不失为一种目标,这样的绘画方法未尝不可以,又有什么不能试一试的呢。

对“秩序”和“对称”的美好想象是高思桦创作的初衷,这种清晰而自主的视角成为了高思桦优于常人的起点,作为一个富有朝气的青年艺术家,她还大有可为。

墙报专访高思桦:坚持下去总会出现新的可能性和灵感

导读:高思桦在中央美术学院油画系第一工作室经历过7年系统而严谨的写实油画训练,基于此,高思桦经过自己对”规律“”对称“的观察和想象,创造除了一种类似于做蛋糕挤奶油版的绘画语言,这是她美好的起点,至于未来高思桦坚信“坚持下去总会出现新的可能性和灵感”。

高思桦

作为一个学古典写实油画出身的艺术家,为什么会选择现在这种手法来进行艺术创作?

我本科、研究生时期都是在中央美术学院油画系第一工作室学习,这是一个比较传统的工作室,研究欧洲文艺复兴到印象派时期的绘画,对学生的绘画基本功有很高的要求。在一画室学习的七年时间里,我画了大量的写生,自己的创作方向也一直是写实的肖像。在研究生三年级准备毕业创作时,画了《夜阑人静》、《寄语问星津》两件作品,这是我的“门”系列中最初的两件作品,当时感觉找到了与我性格很统一的一种表达方式。生活中,我喜欢发现规律、秩序,喜欢将东西按照一定的顺序摆放整齐,我画面中线条的整齐、对称性其实就是这种性格的体现。与写实绘画固定的技法,严谨的步骤性相比,现在这种创作方式显得更轻松直接,最重要的是让自己画画更放松更舒服。

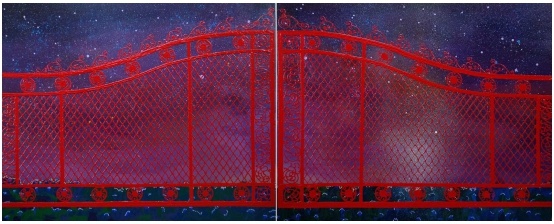

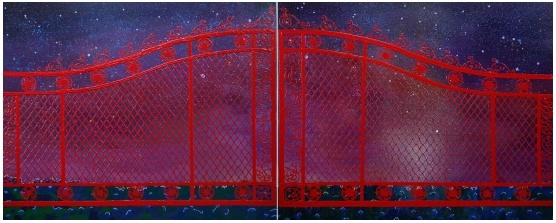

《寄语问星津》120cm x 150cm x 2 布面丙烯 2013

你在创作中把颜料直接挤在画布上,你是如何发现这种方式的?据你所知前人有使用这种方式的吗?

我现在的绘画方式比较类似做蛋糕,因为当时想要制作出半浮雕有立体感的效果,就自然而然想到了做蛋糕的工具。国内国外用颜色做积理的艺术家很多,我很喜欢一画室师兄王光乐的作品,视觉效果很棒。但我并不想强调绘画的工具,这并不神奇,在艺术创作中,艺术家可以借助很多的工具,这只是一种表达的手段,应更多的关注画面本身和艺术家的观念。

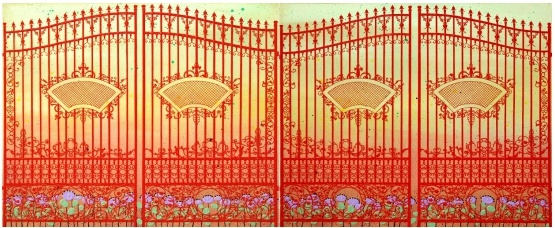

《新年吉祥》100cm x 120cm x 2 布面丙烯 2014

现在这种独特的手法和你学习的古典写实油画之间,有什么联系?你在创作中又继承了古典写实油画中的什么?

古典写实绘画中,线的运用是一个很重要的因素,我之前也研究过荷尔拜因、安格尔的绘画,他们的绘画都是用线造型的经典作品。我的“门”、“山水”系列的作品都是以线为主要因素,虽然看似与古典绘画有很大的区别,但其实构图、色彩的搭配、层次感、空间感的处理,都离不开这些年在一画室的学习,无论是传统的、还是现代的,好的绘画都会将这些因素很好的统一起来。

《夜阑人静》120cm x 150cm x 2布面丙烯 2013

“门”和“铁艺”是你作品的重要内容,为什么钟情于此,和你的成长经历有关系?

选择“门”这个主题有偶然性,我曾经居住的小区里有一个幼儿园,那里有一扇非常漂亮的红色铁艺大门,每天从那儿路过时都会感叹它的美丽,后来就想把它画出来,又想用什么表达方式更适合这种铁艺门的质感,最好有一点浮雕的立体效果,便创作出了《夜阑人静》第一件红色大门的作品。

这些“门”都是关闭的,有什么特殊的情节吗?

现在画的门基本都是一组两张对称的作品,展示出来是现在这样关闭的效果,以后布展时也可以考虑打开的方式。

《青城》130cm x 130cm 布面丙烯 201

后来你转向画山水,你是学西画的,却画了这么多与传统绘画紧密连接的画,这是为什么?

“门”和“山水”系列都在画,这两个主题很适合我现在以线为主的绘画语言。其实小时候也画过很长一段时间国画,有画线描的基本功,在美院学习中国美术史时又对宋代的绘画很感兴趣。学习的过程就是不断地积累,之前看过的、思考过的总会在未来的某一天在作品中体现出来。

传统绘画对你的影响从何而来?是父母,还是自己的喜好。

我15岁来到北京吴作人美术学校学习,我的老师赵笠君、孟祥辉对我影响非常大,他们都毕业于中央美术学院油画系第一工作室,靳尚谊、孙为民等先生当时都来过我的中学做讲座、给大家看画,所以进入美院后,我毫不犹豫地选择了一画室,本科时跟杨飞云、朝戈老师学习,研究生导师是胡建成教授,他们都是德高艺高的前辈,在这样一个有传统、高要求的画室里学习传统绘画我感到很幸运。

《秋风枝有声》100cm x 130cm 布面丙烯 2014

你的作品刚一展出就颇受欢迎,你在创作中会考虑市场反应吗?

大家喜爱我的作品是对我最大的鼓励,每次展览现场作品前都会有很多观众围观,甚至触摸,也有藏家、画廊收藏了我的作品。坦诚地说,市场反应会考虑,毕竟毕业后一直在画画,没有其他的工作,靠画画生活对青年艺术家是很大的心理和现实挑战,要一直画下去就需要一定的支持。比较幸运的是现在关注青年艺术家的机构、展览、个人越来越多,总有一些机会让自己的作品与观众见面。身边的好友、微信上的粉丝常会告诉我他们对我作品的感觉,也提了很多好的意见。

《清秋有余思》直径130cm 布面丙烯 2014

就像你的推荐人王春辰所说,能形成这种有辨识度的风格已经很不易了,但你肯定不会满足于此,你对自己未来的发展方向怎么看?

目前在画“门”、“山水”两个系列,之后会加入类似《陪我一起等待》的人物系列,因为自己有肖像绘画的基本功,不想放弃。但无论是哪个主题,画面的视觉效果是我首要考虑的因素,我希望我的画面很漂亮,让人赏心悦目。未来的几年我会一直画下去,坚持下去总会出现新的可能性和灵感。

最近有没有展览计划?

研究生毕业展之后,我参加了广州风眠艺术空间的“只要存在”青年艺术家联展、青年艺术1002014启动展、以及CIGE中艺博国际画廊博览会。接下来会去新西兰写生一个月,在工作室里久了很想到自然中去,去看看世界。

推荐人王春辰谈高思桦:敏锐地发现绘画之美

导读:高思桦在中央美院油画系研究的是古典写实绘画,本科的毕业作品在这方面有突出表现;到了研究生阶段,在经过这十多年对绘画的学习和思考,却越来越感觉到自己无所适从:不是不会画了,而是再怎么画,看着也不像自己的东西;走重复的绘画路不愿意,抄袭流行的套路更不愿,但自己对绘画的感觉又强烈地呼唤着自己对绘画还是要做一番事情的。怎么画呢?画什么呢?这是所有探索绘画的人都思考的。

《夜阑人静》120cm x 150cm x 2 布面丙烯 2013

做研究、做批评,通常都有很多模式或规定的术语,也有很多成熟的风格、类型来套用,甚至对绘画有着高度技术化的期待。在现代西方绘画里,对语言的探讨,已经层出不穷,多姿多彩,数不胜数。这些熟知的绘画,无论哪一类,从表现到抽象、从深刻到观念、从无形到有形、从视觉到图像,应有尽有。我们也是习惯性以这些绘画模板来看待今天各种面对的绘画。

《这里静悄悄》 60cm x 80cm x 2 布面丙烯 2013

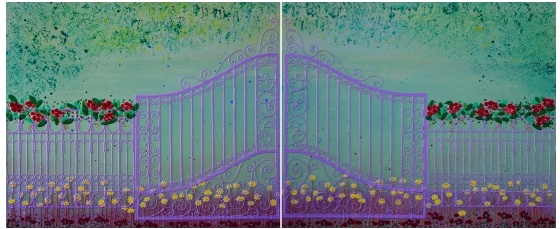

《春意阑珊》100cm x 120cm x 2 布面丙烯 2014

高思桦在中央美院油画系研究的是古典写实绘画,本科的毕业作品在这方面有突出表现;到了研究生阶段,在经过这十多年对绘画的学习和思考,却越来越感觉到自己无所适从:不是不会画了,而是再怎么画,看着也不像自己的东西;走重复的绘画路不愿意,抄袭流行的套路更不愿,但自己对绘画的感觉又强烈地呼唤着自己对绘画还是要做一番事情的。怎么画呢?画什么呢?这是所有探索绘画的人都思考的。

最初,看到她这种方式的画没有觉得有特别之处,以为又是不深刻的绘画。而且最开始的一张画也看不出什么特点来,但对于作为研究自己绘画方法的高思桦来说,她觉得这种方法挺好,也是她们学习当中较少这样做的。对此,她有自己的想法,一是不想用社会化图像去印证哪一类符号学,她只是想最简单地找一些生活里很朴素的东西来画一画。于是,她发现每天穿行在花家地小区,都遇到铁艺大门,对称、富有图案感,很有视觉的表现可能性。由此,她发现,原来现在的建筑里、家装里或庭院大门都有非常多的这种铁艺,它们就是生活的一部分。既然我们讲艺术来自生活,为什么这些日常有的铁艺不能入画呢?而且其构成已经有了日常的审美印迹在里面,完全可以转化到画布上。其次是寻找新的绘画结构和构成,她从浮雕那里获得灵感,就用塑料袋作工具,将颜料装进去,拧成一个漏斗,尖锐的顶头开一个小孔,均匀地用劲将颜料挤出来。这些不加调和的纯净颜色就沿着各种线落在画布上,形成一个又一个浮雕般的颜料痕迹,从侧面看,画面上凸起了一片线条。果然是从事油画学习和研究,对各种颜色处理得很协调,从橘黄到深蓝、从大红到墨绿等等,都使人看上去不累。如果视觉获得愉悦不失为一种目标,这样的绘画方法未尝不可以,又有什么不能试一试的呢。

《月夜花朝》130cm x 130cm 布面丙烯 2014

高思桦用这样的方法和内容画出一组,等第一次拿去展示一下,没想到受到大家的喜爱,紧接着受邀参加又一个展览后,又被另一家艺术机构UpUp喜欢,邀请去参加她们的开馆展,深受欢迎。人们喜欢这些画的理由很简单:它们耐看,看着很熟悉的生活场景,但不是照相式写实,而是一种几何图案,是生活的什物。看着它们不需要心累、不需要观念解释,它们就是一个生活的铁艺,是很美观的那种。当学习了那么多的艺术观念后,回归到简化的视觉愉悦上,未尝不是一种观赏意义的观念。高思桦并没有局限于铁艺,又将内容扩展到中国山水图上,那些传统的山水在这种浮雕凸起的线条的勾勒下变得静穆了,空间被超级压缩,形成高度图案化的山水图,悦目赏心。也许,在当代艺术的政治批评术语里,没有办法给高思桦的这些画加上诸多理论词汇,也没有办法简单把它们看成形式绘画,因为画家根本就没有想那么复杂。她倒觉得学了这么多年,越是简单一点就挺好的。自己满意了,大家也喜欢,有什么不好。或者说,在过度复杂化的绘画现象背后,追求一些去观念化的绘画方法也是反其道而行之。绘画的种类极其多,高思桦是按着自己的喜好选择了这样的看似简单的方法,实际上她还是想自己的画特别一点,一眼看去,就知道那是自己的。

《秋风枝有声》100cm x 130cm 布面丙烯 2014

事实上,她做到了这一点。在毕业展上,她的画不大,两幅,但醒目,与周围的那些写实画法作品反差非常大,甚至版画系将之作为案例来介绍。之后,她的作品一下子参加了数个青年艺术家展览,对于刚刚离开校门没有几个月的毕业生来讲,这是很好的反应。她不过才画了十几张而已,她知道自己需要画大量的作品后会进一步感觉到她要怎么画。本来,这样的画法也没人教她,都是自个琢磨的,那以后还不是会再琢磨出什么别的好方法来。

这就是这一代的青年艺术家的特点:琢磨自己的方法,做自己愿意的作品。别人喜欢就喜欢,不喜欢也无妨,但是只要自己喜欢。

高思桦自述:我心中有座秘密乐园

导读:“门”作为高思桦创作中的重要主题,体现了她对世界的思考与感悟,她自称常被朋友们说有强迫症,我总爱在生活中寻找各种秩序、规律,家里的东西都是按照一定的顺序摆放整齐,做任何事情也都要计划好有条理的进行。

高思桦

每个人心中都有一个理想的王国,我心中的世界是一个安静不被打扰,有秩序的神秘乐园。常被朋友们说有强迫症,的确,我总爱在生活中寻找各种秩序、规律,家里的东西都是按照一定的顺序摆放整齐,做任何事情也都要计划好有条理的进行。这种秩序、规律在我的画面中也是显而易见的。

在中央美术学院油画系第一工作室这样一个最传统,注重欧洲古典油画技法训练的画室中经历了本科和研究生阶段系统严谨的学习,逐渐找到了现在这样一种自己喜爱并擅长的形式和语言。看似与古典毫不相干,但其中的造型,色彩关系的应用都离不开这些年在一画室的学习。

《夜阑人静》《寄语问星津》等作品都是以星空前的“门”为主题,“门”在中国有太多的含义,人们总是从一扇门中走出又打开另一扇门。升学之门,工作之门,走后门等等,“门”象征着权利,阻隔,同时又暗含着新的进入,代表未来和希望。神秘的星空给观者无限的遐想,通向未知的世界,这个世界对于每个观看者都是不同的。《一城山色》《清秋有余思》等山水系列的作品是继“门”系列之后研究的另一主题,传统的图像,用新的材料和自己特有的语言表现出来,强调画面的视觉效果,希望给观者新鲜的感受。