葛平伟:木头负责自在生长,我负责呈现它的力量

2019-09-25 10:55

前言

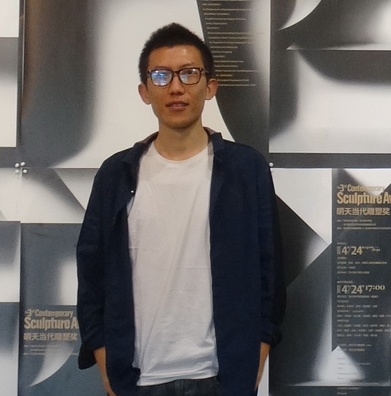

葛平伟,1987年出生于山东日照,2014年毕业于四川美术学院获硕士学位。近日他的作品《•结•》在第三届“明天”当代雕塑奖中获奖。而他的雕塑之路才刚刚开始。

作为一名年轻的雕塑艺术家,葛平伟一直在寻找雕塑的核心内涵,一个作品的呈现需要倾注艺术家的心血和经历,而自然的物体就是他表达人与自然关系的关键点,葛平伟在此次雕塑奖中获奖并非偶然,《•结•》的作品是他在探寻自然天成的基础上,加上人工的的制作,而达到的机缘呈现,他的作品点出了一种新的价值。

石头、树木都是大自然的给人类的馈赠物,除了它自身的美感外,在艺术家的主观创作过程中,又衍生出另外的定义,《•结•》的作品中产生了人与自然的合“力”;《漂浮的石头》营造了自然界中的不可能存在的现象;《气节》中的众多节块的排列,产生了一种气场,等等。他在寻找到自己的题材时,通过观察和想象,把普通的自然物延伸出一种能量,加以扩大成为一件艺术品。

葛平伟的推荐人何桂彦说:看上去是“无意义”的劳作所蕴含的身体体验,而那些木结与绳结背后所传递出的生命意志的纠缠与博弈。故此,对于一件好的当代雕塑作品,语言的编码、观念化的形式、个人化的情感体验均是不可或缺的。

一直想做雕塑的他还在不断的寻找其他方向和目标,一个不断在思考的艺术家,也会不断的带来新的作品,我们充满期待。

墙报专访葛平伟:顺物而为

导读:葛平伟,1987年出生于山东日照,2014年毕业于四川美术学院获硕士学位。近日,他的作品《·结·》在第三届“明天”当代雕塑奖中获奖。 作为一名年轻的雕塑艺术家,葛平伟一直在寻找雕塑的核心内涵,一个作品的呈现需要倾注艺术家的心血和经历,而自然的物体就是他表达人与自然关系的关键点,葛平伟在此次雕塑奖中获奖并非偶然,《·结·》的作品是他在探寻自然天成的基础上,加上人工的的制作,而达到的机缘呈现,他的作品点出了一种新的价值。对此,墙报专门对葛平伟做了采访,通过他本人的解读,你能明白他作品中的具体含义。

艺术家葛平伟

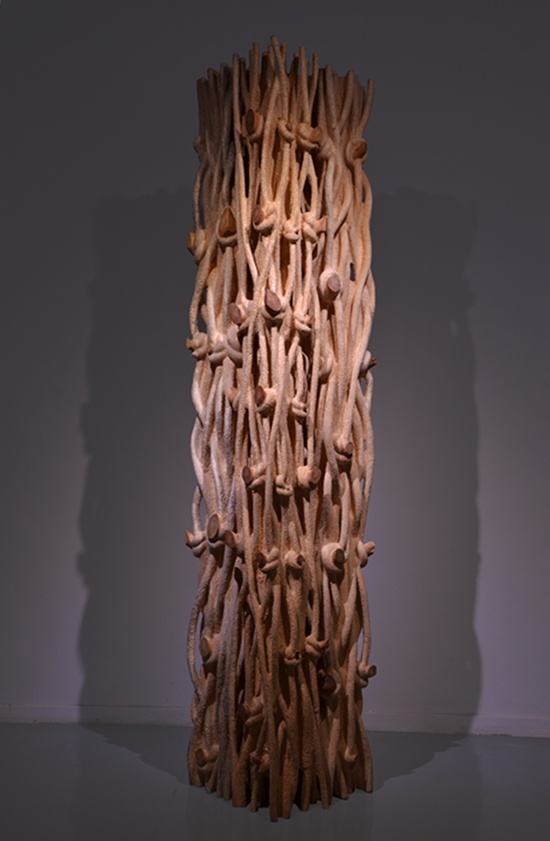

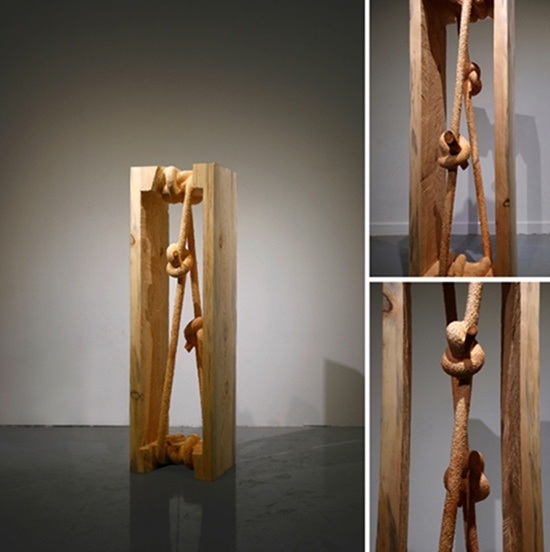

《·结·》之三 木 30x30x300cm 2014年

作品《•结•》是你去年创作的,一件作品在灵感产生之前都有一定的基础铺垫,请问最初是怎样想到做这样雕塑的,能说一下创作初衷吗?

创作开始由对材料本身自然属性的关注到现在对材料本身所特有的异质性的挖掘上。《•结•》作品恰好在利用自然天成的基础上,通过人工的附加制作,将这一机缘相生的状态呈现了出来。

你在作品的自述开头说:“《•结•》系列以“缘物得意”的方式,进行’人’与’物’的对话关系”,这里的缘是单指你自己与物体的缘吗?除了这一系列你还有其他的木制和石头作品,为什么喜欢选择自然实物作为你的主题材料。

是对材料特质的运用,由此进行的创作尝试。除了《•结•》系列之外,还有《髓变》、《漂浮的石头》等以木、石为媒材的作品。

之所以选择自然材料,是为了保留部分材料本身自然存在的状态,来与其对话。

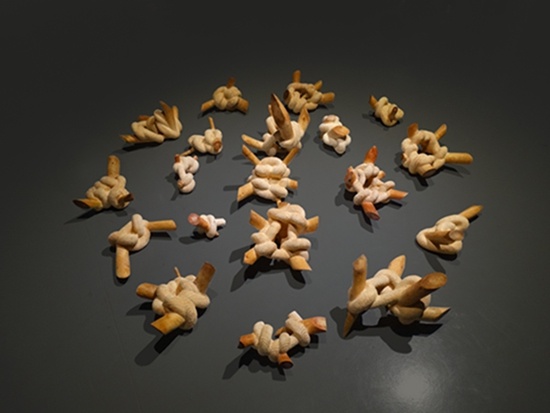

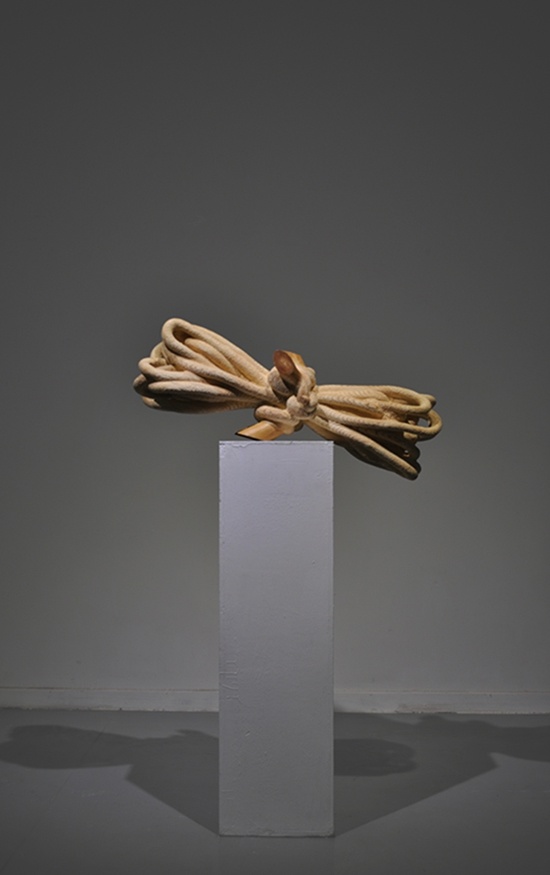

《·结·》之十四 木 尺寸可变 2014年

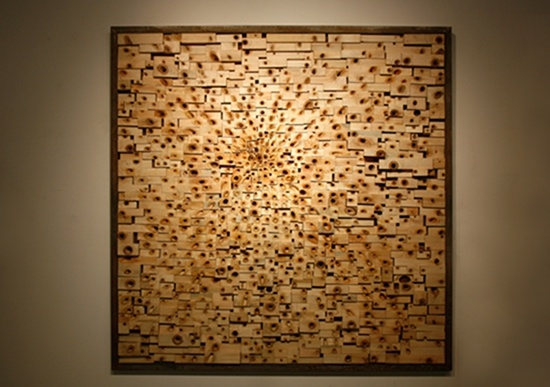

《髓变》 带髓的木条、金属火药 187x10x187cm 2012年

作品《•结•》中,根据木制原始的节和绳子之间的结,似乎制造了一种联系,这种关系的反向作品就产生了力,你是在用物理学的角度进入到创作中吗?除了力的关系,你还有哪几个方面是要表达的?

有力的运用,而这里的力是对材料自身存在状态的顺物而为,来营造出人与自然地合“力”。像《•结•》之八中,可以窥探木•绳•结在材料的结构、特性(干裂)对木•绳的挣脱。这种力量感,即有人为的参与,又有随着时间的流逝,时间、温度、空气等自然因素对木材的缓慢形变所产生裂痕的释放,在自然的环境场域中发生、发展并改变。而这些都依附于原生木结与人工绳结的契合所营造出机缘相生的共在状态以及原生木结和被雕刻绳子、绳结的木质之间的血肉关联。

还有对展览空间中光影的运用等,像《•结•》之一中,通过展示空间中的光影,将我所意使的“•结•”在投影中融为一体。斜放的实物和垂直的投影,木结和木绳的的质感、颜色在投影中被统一,环境将作品延展到场域之中,呈现出虚实“结”合的意场。

《·结·》之八 木 20x30x120cm 2014年

《·结·》之一 木 可变 2013年

何桂彦老师在你的推荐词中说过,对作品的解读有两种语言形式,我很关注他说的第二种“观念化的形式”,实质上是基于物质本身的存在性外加了一种特定的含义,而这种含义就是你的观念本体,你的作品中观念性的成分很多,如何理解当代雕塑艺术中观念性的存在?

只有当材料语言自身与其内涵表达找到契合的点时,才能彰显出材料自身所特有的感染力,并体现出其附加的精神内涵。

与传统的雕塑相比,你的作品只做了部分的改造和加工,在展厅的效果中更倾向于装置,你怎样界定装置与雕塑这两个概念?

从作品的展示空间上来看,《•结•》之一中,是将光影视为作品的一部分,有其自身的意义,而不仅仅是一种背景条件,似乎有装置的特征,但从与观众互动、语言方式等方面来讲还是有所区别。

《·结·》之四 木 400x30x30cm 2014年

《·结·》之五 木 100x20x200cm 2014年

一直很对你的作品《漂浮的石头》很感兴趣,能否介绍下你是怎么做到的。

《漂浮的石头》是13年在北方家乡的河里做的一件地景作品。是将水底的石头支起来,让石头与水面间轻轻点触,像漂浮在水面上,恰好第二天石头落雪,就呈现出作品现在的样子。

《漂浮的石头》 尺寸可变 2013年

作品《气节》是你选择了众多的木制节块集中放到一起,在这件作品中你想表达什么?

有一种内聚的量感,木纹萦绕于木结中,产生出一种内藏于木头中的气场。

《气节》 木结、金属板 155x5x155cm 2012年

作为一名雕塑专业毕业的学生一定接受过传统造型的训练,你是怎样过渡到观念雕塑创作过程中的?

传统的造型训练是基础铺垫,可以解决造型和技术问题,同时也在关注材料的自然属性和文化内涵。

你的参展经历是很丰富的,除了这次获奖外,在其他的雕塑展评选中都有获奖,每一次获奖都代表了评委对你作品的认可,对于你自己来讲会有哪些改变?

获奖可以得到精神上的鼓励和物质上的支持。是对现阶段作品的认可,同时又激励着自己在下一阶段的突破。

《船》 树干、枝条 700x150x100cm 2014年

你作为四川美术学院青年艺术家驻留计划艺术家,现在是否一直在参加学术性展览,有做过其他的商业性项目吗?或者说你除了驻留项目的资助外,有其他的经济渠道吗?还有以后会一直做雕塑吗?对于未来有哪些计划?

川美的青年艺术家驻留计划,可以免费提供工作室和项目资助,让自己持续进行作品创作。

除此之外,额外的经济来源主要就是机构、个人的作品收藏和展览奖金。

对于未来,希望自己在创作上继续前行。

推荐人何桂彦评葛平伟:“结”传递出的生命意志的纠缠与博弈

导读:葛平伟,1987年出生于山东日照,2014年毕业于四川美术学院获硕士学位,现工作、学习于重庆,曾在上海、北京、湖北、山东、广州等多地参展。近日他的作品《·结·》在“第三届当代雕塑奖“中获奖,作为一名当代艺术家,他以全新的理念和思考参与到雕塑创作中,赋予作品特定的象征性意义,美术批评家何桂彦对此给予了中肯的评价。

批评家何桂彦

在近两年涌现出的一批青年雕塑家中,葛平伟是其中的佼佼者。他的作品以木料作为媒介,以原生的木结为起点,在不断剥离之下,使其凸显,进而生成新的视觉形式。或者,在形式不断演绎的过程中,同样以木结为中心,以雕琢的绳结使其彼此相连,浑然一体。

《·结·》之三 木 30x30x300cm 2014年

很显然,木结与木绳成为了作品形式生效的关键。不过,就作品的形式表达而言,主要有两条路径。一种是“有意味的形式”,即在改变木材形态的过程中,木结与木绳不仅在视觉呈现上有风格化、陌生化的特点,而且使作品内部的结构与空间形成张力。第二种是“观念化的形式”。所谓“观念化的形式”是艺术家将形式生效的过程予以观念化。一方面,因为这些木结是先在的,是不以葛平伟的意志为转移的,这就意味着,作品的形式表达会充满“风险”,是未知的,充满着偶然性。但另一方面,艺术家的观念与创作方法却十分明确,甚至是“有规律”的,即以解构的方式达到作品形式的重构。然而,当新的视觉形式完美地呈现之时,实质却形成了一种独特的遮蔽,即将创作的过程与情感体验藏匿了。

《·结·》之六 木30x30x400cm 2014年

《·结·》之七 木 42x42x150cm 2014年

事实上,人与物、手与心、过程与时间会共同赋予作品另一个意义维度,而且,它们会让形式的观念表达更深邃,也更有感染力。也正是从这个角度讲,我个人更希望透过形式的表象,去感受作品内在的东西,譬如长期重复性的打磨,及其看上去是“无意义”的劳作所蕴含的身体体验,而那些木结与绳结背后所传递出的生命意志的纠缠与博弈,等等。故此,对于一件好的当代雕塑作品,语言的编码、观念化的形式、个人化的情感体验均是不可或缺的。

何桂彦

2015年4月28日

《·结·》之九2# 木 30x30x120cm 2014年

《·结·》之十 木 140x30x30cm 2014年

《·结·》之十一 木 30x30x90cm 2014年

《·结·》之十二 木 30x30x130cm 2014年

《·结·》之十四 木 尺寸可变 2014年

《·结·》之十五 木 30x30x90cm 2014年

《·结·》之十七 木 尺寸可变 2014年

葛平伟:“·结·”——人与自然的美契合

导读:《•结•》系列以“缘物得意”的方式,进行“人”与“物”的对话关系,在利用原生木结的基础上,又附加制作的绳结来呈现结的契合。这里的结是对木质媒介的解构与建构,一方面利用木结的自然天成,另一方面对木质的人工塑造,形成的人与自然的存在状态,来求得材料和塑造物所形成的合一关系。

艺术家葛平伟

《·结·》之三 木 30x30x300cm 2014年

如作品《•结•》之三中,在保留原有木结得基础上与木绳结的契合,我的无序的、强制性的主观塑造与自然的、有序的、规律的木生结的一种缠绕,而这种看似随意的、主观化的塑造,实则终究受制于原生木结的牵定。

《·结·》之四 木 400x30x30cm 2014年

在《•结•》之四中,四米长厚厚的木板似乎被一条绳子所拉紧微曲,呈现给观者的是集“•结•”在木材上的绳子所形成的拉力形变假象,在“•结•”关系微妙的同时,力的空间关系亦自然、和谐。

《·结·》之五 木 100x20x200cm 2014年

《•结•》之五除了两个结的相契之外,力在“•结•”中的运用。香樟木树杈的一根枝干被雕刻成一条绳子,绳子的一端打结系于木结上,将绳子的另一端拉吊于展厅中,在拉力与重力的对抗中,树干自然微弯所形成的机缘,是自然生成与人为改造的结果,它不是将木材硬生生的塑造,强加人的主观意志,而是建立起我与材料的对话关系,是我的的主观塑造意在与自然存在的共在探索。

《·结·》之六 木30x30x400cm 2014年

“缘物”是我在利用自然物的基础上,经过我的所塑造的巧合感,建构起他们之间彼此的血肉的关联,形成的人与自然的存在状态,最后,我把这个机缘相生的世界,呈现出来,与大家共享。

《·结·》之八 木 20x30x120cm 2014年

《·结·》之十 木 140x30x30cm 2014年

《·结·》之十二 木 30x30x130cm 2014年

《·结·》之十五 木 30x30x90cm 2014年

《·结·》之十六 木 10x10x400cm 2015年

《·结·》之十七 木 尺寸可变 2014年