丛伟:一只反叛但不愤怒的犀牛

2019-09-25 08:57

前言

艺术家有许多种,不同类型的艺术家,表达自己的方式也是不同的。假如说艺术家的职责之一是批判现实的话,那么丛伟无疑是非常合格的。丛伟喜欢躲在作品后面,对生活在高度工业化社会下的人们进行轻松愉快的讽刺和反讽刺。

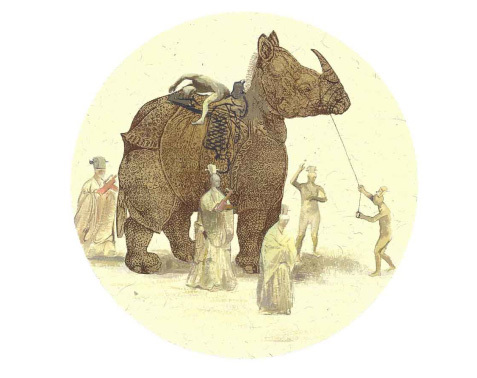

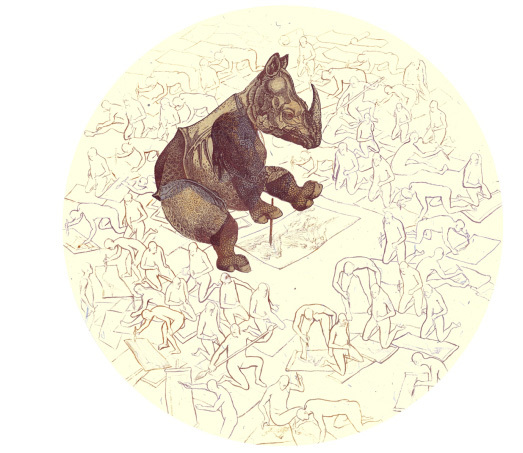

提到现在的丛伟,就不得不提到他的“犀牛”,丛伟的犀牛从“丢勒”那里脱胎而来,又遇到了现代人类社会精神困境,在《对犀牛的改造系列》中,“犀牛”不再是野兽,而变成了人类的灵魂象征,与人类的肉身们一起追跑打闹,闪转腾挪。

丛伟的推荐人李小山认为:丛伟开始借用古典艺术的手法和符号讲述或隐射当下的现实,这一实践方式也为自己的本专业手工版画打开了一扇新的窗户。他选择了一种冷清朴素的创作方式:坚持数年创作以铜版综合材料为基础的小型绘画,不仅数量可观而且制作精良,同时还是艺术语言与思想内涵都非常丰富的“图像寓言”。

丛伟曾经痴迷摇滚乐,他身上那种反叛的“摇滚习气”延续到了他的作品里,不过与那些慌张的摇滚青年相比,丛伟并不愤怒,他知道如何用冷峻的视角隔岸观火,在讥笑过后,继续严肃前行。

墙报专访丛伟:我并不焦虑,只是略显敏感

慰问

你最近的作品都采用圆形构图,看上去像一扇扇窗户,这种统一构图方式有什么意图?

圆形代表完整,圆满,中国人很在乎圆形所表达的含义。而我的作品是表现不完美,内容上具有批判性,与圆形产生一个强烈的对比。

你受勃鲁盖尔影响比较大?还受过其他人或风格的影响吗?

对,很早之前就特别喜欢,他的画里有很深刻的思想并且幽默丰富,有时略显夸张,但他又不像博斯那样过于怪诞。最喜欢他用大场面来处理很多事情。丢勒,波特罗,基弗,博伊斯等等,都很深沉,尤其是德国的东西,思考性极为丰富。后来对黑色幽默文学以及未来主义曾一度研究过,喜欢他们悲剧性和连续性,虽然未来派强调战争是他们的污点。

对犀牛的改造系列 (5)

你的作品中具有强烈的故事性,每幅画都像一个寓言,亦或像言辞犀利的杂文,或讽刺或反思,看上去很有趣,但含义很深刻,你是一个会经常焦虑的艺术家吗?

不是,只是略显敏感

你最近创作的这个系列叫《对犀牛的改造》,犀牛有什么特殊意义?

我很喜欢丢勒的犀牛,因为我也是学版画出身。丢勒的《犀牛》也是众所周知的经典。我把经典载入自己的作品中作为一种“玩弄”的对象,其实说白了也很简单,一边是现代人,一边是经典。只能说到这了,我希望观众的理解是在我之上的,我的本意其实不重要。

打土豪

在《犀牛系列》中,你着力表现了当下人们精神困境,这些困境具体是什么,可不可以用几个词概括?比如:困窘、迷茫……之类。

很难用几个词来概括,表现的很隐晦。可能是人们精神的空虚以及信仰的缺失,或者是只要能活下去就是最大的信仰。

你找到这些困境的出路了吗?

我只是去表达,会让更多的人去读它。如果人们能够读懂其中的道理这也许就是最大的出路。

你作品中那些成群的小人儿让人难忘,他们无表情、无差别,愚蠢、麻木、没有思维,能说说你对这个意向的解读吗?

几年前创作的作品人物是有表情且动作夸张,当时没有犀牛这个元素。一幅作品里有上百个人物,而且都是裸体,《教育工厂》就是那各阶段的代表,可惜被人拿走了。我发现表情和肢体语言太过丰富,说的事情太多,实际上又都没说清楚,总体上就是一团散沙,不够纯粹。现在我把这些多余东西从我的作品中去除,反而语言会变得集中。现在我在尽量的减少人物,是犀牛所表达的含义更加的明确。

表哥

你的不少作品中具有一定得政治属性,比如《表哥》讽刺了时下的社会事件。你对艺术与政治的关系怎么看?

丛:政治是利益的集中表现,其核心是权力问题。也是人类社会发展的特殊的历史现象。在这权力集中的时代,政治无疑的影响着生活在当下的每一个人,而我们也正处在社会转折的敏感时期,因而更加了解当代的社会现实。在波普尔看来,当代的艺术是一种政治性的艺术,就其某种意义来说也是一种政治寓言。比如说,早期西方当代艺术家波伊斯,他的作品都具有很强的政治性,他将艺术与政治观念融为一体,提出了“艺术=人=创造性=科学的艺术公式,强调个性从政治中释放出来,得到个体的自由,他反对权威的要求。他的艺术方案《将柏林墙在增高5厘米》表面上看是一种增加隔离,实质上是提出把这到非人类的反人类的恶劣的意识形态摧毁,使一个民族得以重新聚合。《表哥》这件作品的表达我思考了很久,怎样才能表达的不像是一个事件,因为我不想成为一个“新闻艺术家”,那就要从深层次来思考问题。

对犀牛的改造系列 (18)

我能感受到你作品背后藏着一颗反叛的心,这种反叛的冲动从何而来?

不是冲动,冲动是一种不加思索的实践。我觉得质疑更加的合适。我希望对任何事实持有一种质疑的态度,并对之进行独立的思考与判断。在当下的时代信息化的社会,每天都有无数的信息灌输到你的脑中,我们无法判断的哪些有用哪些没用。只能依靠个人品好来筛选,比如说社会里的一些矛盾,大部分人这种“跟帮”似的反对会形成某种习惯,缺乏独立的思考的能力,久而久之这种质疑精神也就被磨灭了,这也跟知识的水平有一定的关系。在我看来,拥有“质疑精神”要时刻的保持清醒的头脑,尽可能的让自己不要让大方向思想入侵。这也就是我创作的根本核心。

两只犀牛

听说你还喜欢摇滚乐,在你的作品中也能看出一些朋克风格,摇滚乐对你的艺术创作具体有什么影响?

丛:对,从高中就玩儿乐队,整整5年,大四的时候由于创作时间紧便放弃了摇滚乐。高中在北京的时候跟几个地下乐队也混过一段时间,也受到了一些杂乱无章的侵扰,你说的朋克也只是我喜欢其中的一种风格,什么哥特,硬摇,新金,硬核,辗核,迷幻,实验这些我都很喜欢,唯独对当下流行音乐不感兴趣,他们在我这没有市场。是隐性影响,其实我的摇滚和艺术创作没有必然的联系,摇滚是一种快感在台上一定要疯,释放情绪。而创作不是,他需要思考,整理,表达,两者没有直接影响。

你作品的市场反应怎么样?

比我想象的好

丛伟自述:被改造的经典

导读:丛伟对犀牛这个形象的运用是较为成功的,看过他的作品会让人们对笔下的“犀牛”产生浓厚的兴趣,让我们来看看丛伟自己对他脑海里“犀牛”的解读。

丛伟

我的作品是借用经典的犀牛形象作为作品的主体,其形象被多次的改造。对于经典而言我赋予它更多的现代意义。

对犀牛的改造系列 (19)

我做的很多事都是顺其自然的,从大工厂系列到胖人系列再到现在的犀牛系列。也可能是每段年龄有其不同的观察方式,现在特别迷恋犀牛系列,好多话想出来。有人问我,你是不是应该换个方式来表现,犀牛是不已经做烂掉了。小山老师说得好,创作犹如高台跳水,空中的动作要绝,落水完成度也要高。

新水墨

镰刀斧头

现在我正处在一个快要落水之人,我想我不可能让我自己平着拍到水面上。很多人认为我的作品中含有政治属性和社会属性,他们的理解都没有问题,我全都赞成。我的意义是极其渺小的,一个朋友特别喜欢那个“被捆绑的犀牛”,她觉得那个犀牛就是她,在文革的时候由于出身于地主家庭,因此被绑到树上暴打,那时她还很小不懂事,所以看到这件作品就想起小的时候,也是一个惨痛的记忆。所以一件作品本身的意义其实并不重要,重要的是观者给与不同的解读。