徐振邦:沉睡的意识被唤醒,遗失的记忆被找寻

2019-08-30 13:56

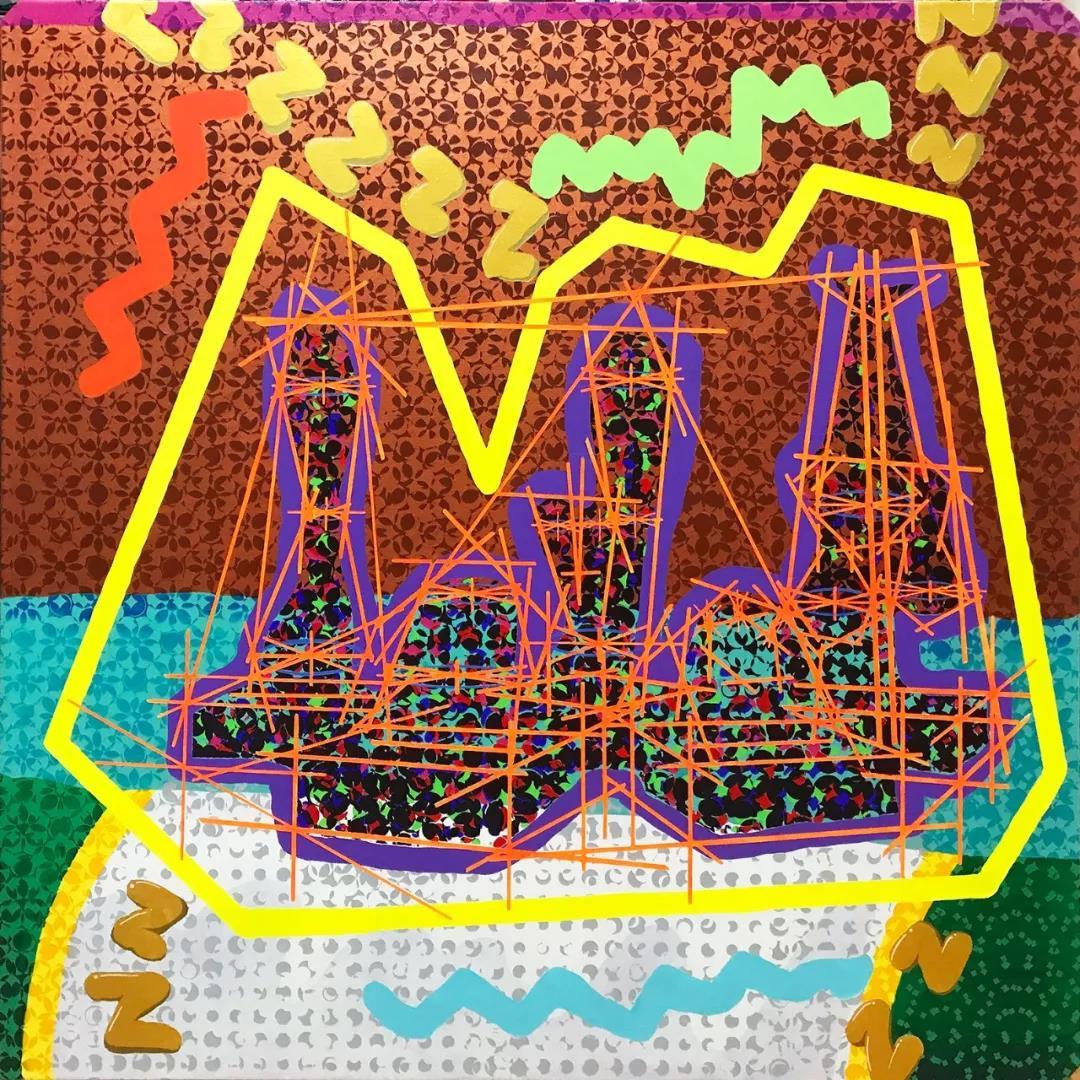

《静物写生—要有光》

150cm x 180cm 木板裱布面综合材料 2017

观看徐振邦的作品时,常常不经意间与回忆中的某些图景相撞。但是,先别急着追念过去,当你定睛一看,会发现艺术家似乎正站在逆时针的角度,消解着符号的本体意义,甚至达到一种对抗、颠覆和反讽。

徐振邦将沃霍尔丝网版画式的图样拖进电脑屏幕,对这些图示施以“任性”的操纵和扭曲。从看似日常的图像中,他源源不断地汲取、挪用和重组。站在艺术、科技与日常生活的交汇地带,徐振邦总能发现人性的温暖,并以自己的方式呈现出这一代人独有的情感体验和内心独白。

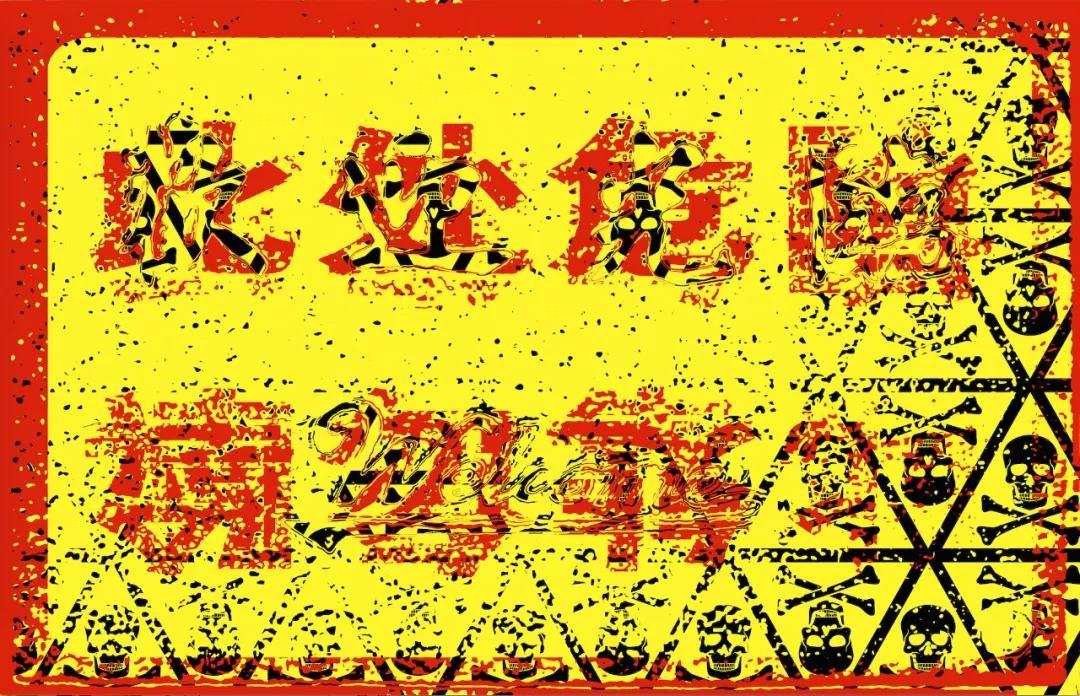

《麻烦请注意NO.2》

70cm x 45cm 棉布数码微喷 2015

推荐人:策展人 马芝安

徐振邦的绘画风格重新组合了出现在现代媒体,网络和街道上的普通图像。他把这些图像从环境中抽取出来,经过重构,成为视觉物件和造型图案。他亦挪用了建筑工地,绕行路牌和电子信号中的欧普艺术元素。徐振邦的艺术实践一方面质疑了绘画的规条,另一方面也挑战了我们对于视觉记忆模式的固有认识。

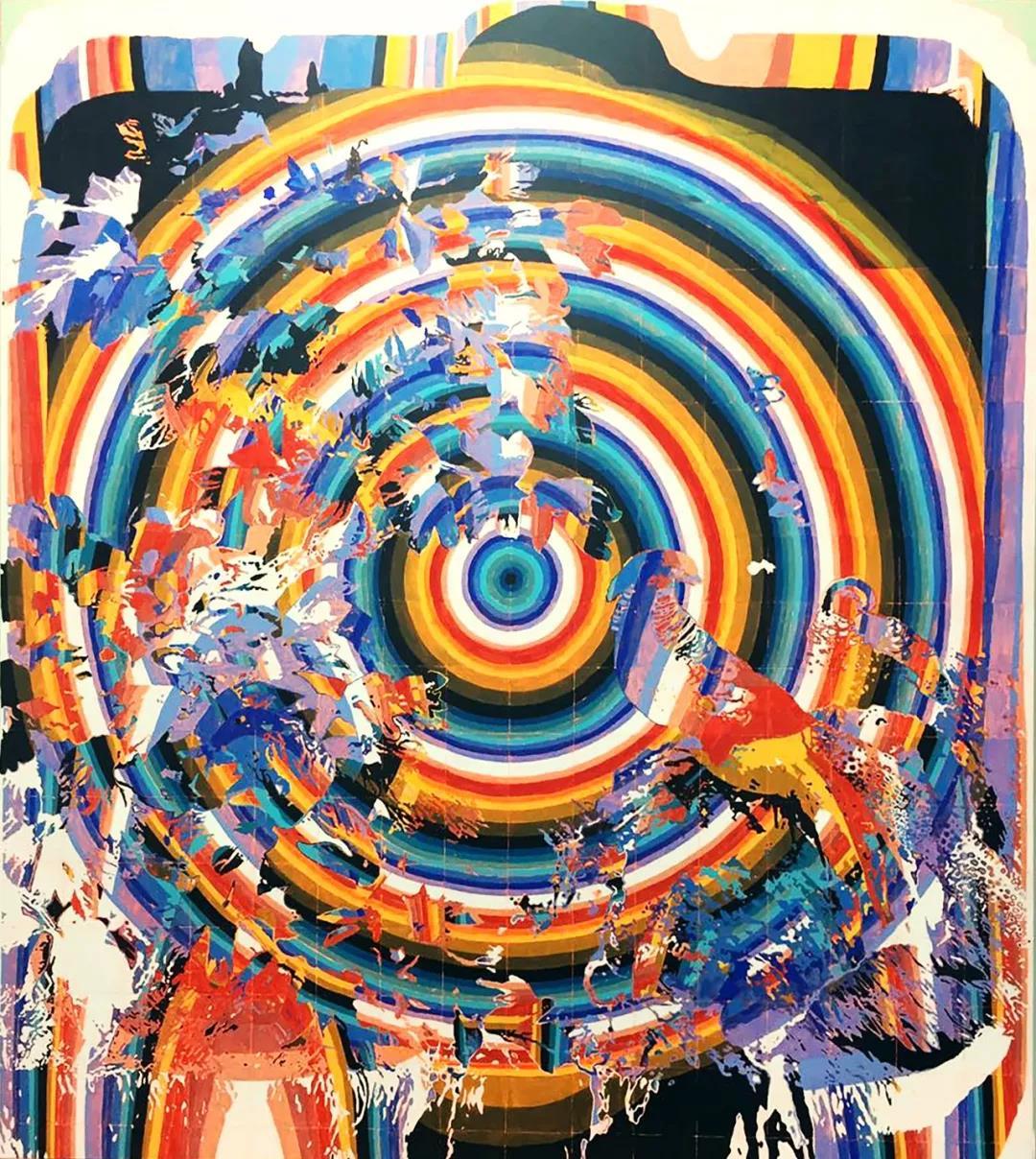

《RIC·HANDHO·NOUR》

100cm x 170cm 布面亚克力 2015

墙报专访艺术家徐振邦

Q:有没有哪位艺术家曾对你产生过重大影响?

算是有吧,Damien Hirst,看见他的作品就觉得,真的,任性点真好。

Q:为什么会如此专注于做于视觉和记忆有关的作品?

一开始,我也并没有想着要做跟视觉或记忆相关的作品。纯粹觉得招贴画这个图示是我们较早接触的一种审美样式,它刚好承载着我最初对图像的理解。平心而论,这种图像虽然俗气,但实际上无论从什么角度看,它都是完全成立的作品。

说到视觉,我一开始切入思考的方向其实是反视觉的,因为它是用比较繁杂的纹样去打破或覆盖原有的图像,而这样的图像往往已经是不可读,这种情况下,它是否已经消散了自身的图像性?这样的图像和纹样在反视觉的基础上,我反倒觉得不会让人过度解读,也不会让人过多关注。在这个出发点上,其实并不是真正的在做视觉,而是在传达一种对图像本身的关注。

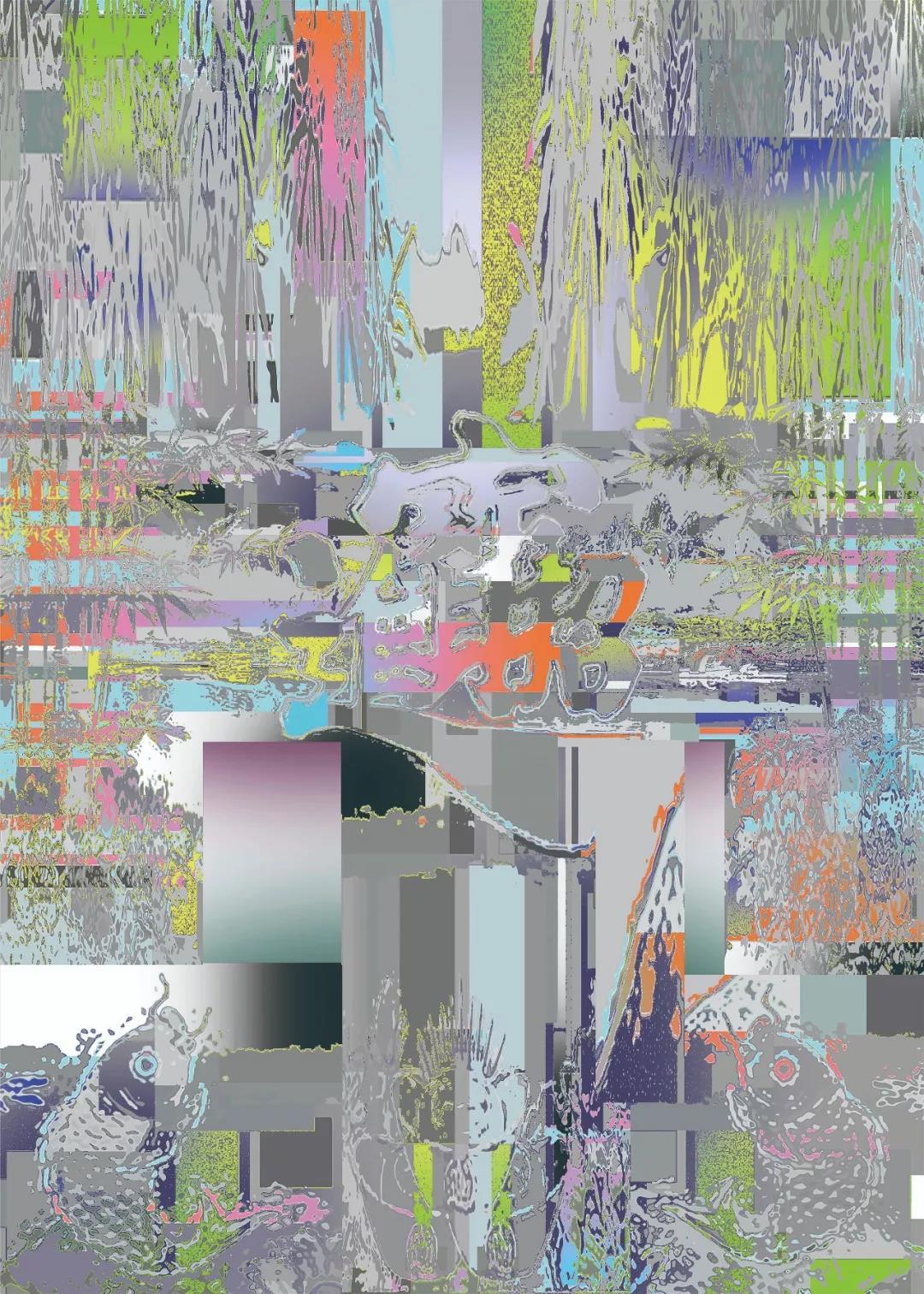

《IND(EFINA(BLEB)EAU)TY》

160cm x 175cm 木板裱布面综合材料 2017

Q:你似乎始终在挑战绘画的规则,是这样吗?

我觉得我并不算是在挑战绘画的规则,可能更多是出于对观看模式的探索。因为绘画至今也并没有提出过相应的规则,如今这个时代创作也不完全被规则所控制,所以我觉得更多的不是挑战规则,而是尝试图像观看的新方式。

Q: 从2014年到现在,你在创作思路上有哪些变化?

2014年刚开始采用这个工作方法的时候,我更多考虑将图像进行遮蔽的动作。当时并不是想去篡改或者是修改任何图像,而是把图像的表层隐藏在纹样之后。而到了2016年研究生毕业以后,我的整个创作心态发生了转变。我觉得需要开始考虑制作和绘画之间的关系,对我来讲这种关系特别需要重新考量,因为从14年开始到16年初参加巴塞尔艺博会,我的作品全都以设计为主导,即事先在电脑上设计出来,然后转换成为布面作品这一工作方法。当时我认为这种创作方式在限制我对画面的主动处理。进入作品制作的那一刻,我觉得我作为艺术家的身份已然退场,而在场的只不过是一台打印机。

所以在16年的下半年至今,我都在摸索怎样能让自己作为艺术家的主观能动性强烈一点,把自己放回到原来应该有的位置。我所制定的制作规则,或者说我的游戏规则,更多应该只是给予我一个初步画面结构。

在主题的选取上,我也从只针对招贴画的这个单一的图像样式,转向了更加日常的图像制作当中。

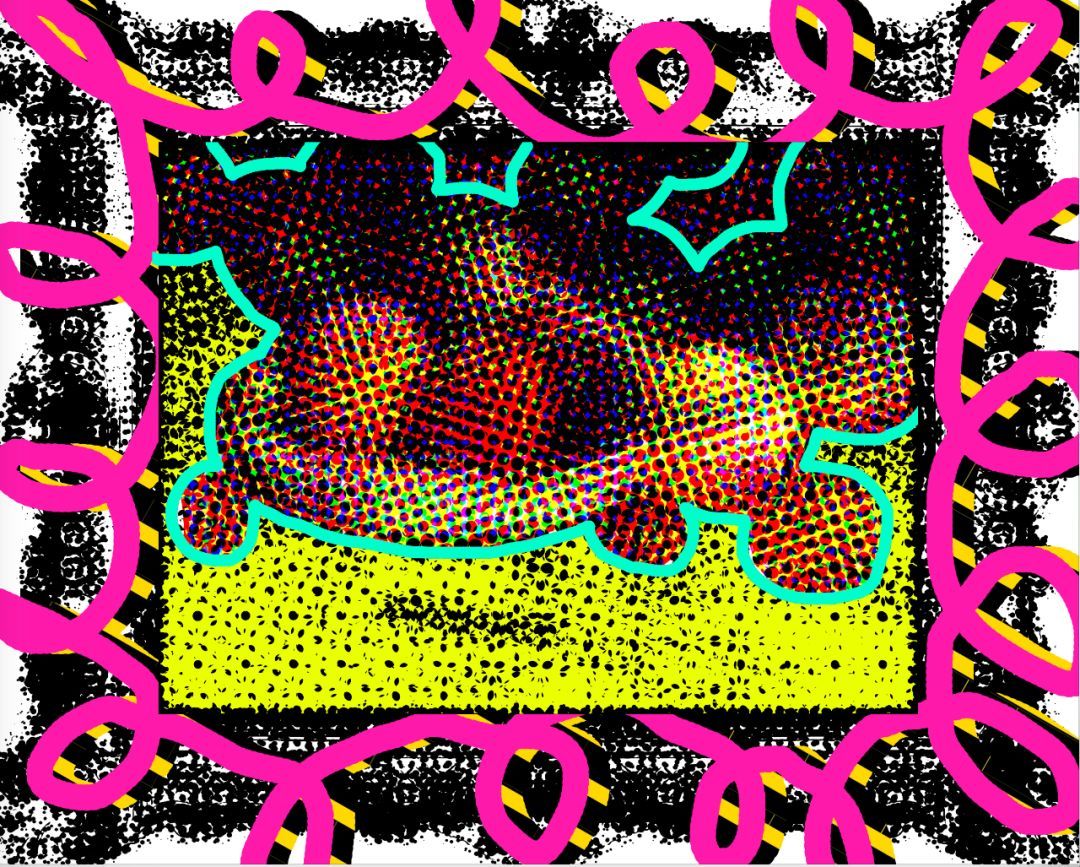

《PL·UTU·S.》

122cm x 175cm 布面综合材料 2017

Q:《将无序的有序摆放》是我看到你比较少见的装置作品,为什么会做这样一件作品?

这件作品是在2017年的艺术深圳现场。当时代理画廊邀约我参加当年的艺博会,这是三个年轻艺术家的展览的其中一件作品。考虑到现场基本都是架上绘画(包括我自己主体的作品也是),想要突破一下单一的局面,因此以现成品的方式做了这件带有调侃性质的装置。作品本身其实很简单,那时候我自己也在上班,公司楼下常有保安队伍,他们会将一些日常的用具如防暴盾牌、叉子等摆放在出入口。

最开始,我只是用 PS 的方式将其中盾牌上面的“防爆”改成了“防抱”,结果那张图像在我与朋友的传阅中获得了特别好的评价,大家都觉得它滑稽的同时,似乎还有可言说的故事。就这样,在“艺术深圳”这样一个相对年轻的艺博会上,我呈现了这件较轻松的作品。

最终,作品是以商场内一个橱窗的展示方式。我将原有防暴叉的两端装上了一双木制的米奇手型,手型摆出了一个看起来像在拥抱的角度。另一件是把安保队伍都会佩戴的防暴棍上安装了一颗仿真的仙人掌,它的手柄是可以把持的,还能像一般的防暴棍一样别在腰间。防暴盾牌制作出来之后,我在现场寻找了几位观众,将她们的口红印印在上面。整件作品是我对恶搞文化和幽默感这一在我作品里面偶有生成的感觉,用装置的方式诠释出来。

《将无序的有序摆放》

尺寸可变 综合材料媒介装置 2017

Q:《SATI·SFACTO·RILY》这件作品感觉很有趣,你能否解读一下?

这是2016年研究生毕业展上的一件毕业作品,同时也是在我参加完巴塞尔艺博会之后赶制出来的。因为参加艺博会之前大批量的赶制作品,导致我当时实际上对创作架上作品产生了一点倦怠的心态。所以,我选择将这件作品制作成为一个灯箱来展出。而当时制作这样的图像,我依旧用原来的制作方法,即将纹样覆盖在固有的图像上面,经过ps的处理,最后呈现出一张凌乱的,似乎不可读的图像作品。选取的覆盖纹样是“安全出口”的标识,而底图的选择是一张鲤跃龙门的招贴画,当时我觉得这两个意象跟我的整个生活和心态都是息息相关的。选择“安全出口”的符号,是因为这宣告着我过去20年的学生生涯已然结束,接下来要走出校门,面对未知的可能。在我们的理解中,“鲤跃龙门”寓意登上新的台阶,是一种祝福。这件作品不仅是对自己的宣告,也是对当时所有朋友和同学的一种表达:我们都不知道未来会怎么样,但是这几年我们的确已经完美地告一段落了,就像这件作品的名称一样(作品名称是英语单词satisfactorily的拆解,意为:令人满意地)。

作品本身我采取了一次完全不熟悉的创作手法,我将制作出来的图像制作成了一块高达3.3米的户外广告牌,里面还安装了LED显示屏。当显示屏产生动画效果的时候,表面看起来图像就会不断地变化。因此,无论大家能不能看清底图的画面,都能注意到这个巨大的“安全出口”标识,即便它看上去是凌乱、破碎的。这个标识指向任何方向,就像我们当时的心态一样,我们都并不知道今后该去往何方。

《SATI·SFACTO·RILY》330cm x 100~150cm x 60cm

不锈钢 LED显示屏 ,亚克力板 2016

Q:对未来的创作有什么计划和打算?

对于未来的创作,我希望自己可以更加任性一点,再也不要做一台“人肉打印机”。争取能把自己内骚的性格转化为外骚的作品。

18年年底会有一个在深圳本土空间呈现的双个展,希望到时候呈现的作品大家都觉得外骚得到位,那就感激不尽了。

徐振邦作品欣赏

我将电脑的图像处理技术用作自己创作手段的主体,从最直观的审美方式出发,截取生活中物像的轮廓和色彩,去掉其本身原有的辨识度然后重组,繁杂的现实变成了简单抽象的符号,以及简单明了的色块。由于现今社会提供了获得各种资讯的便利性,人的记忆方式与视觉方式都发生了相当大的变革:碎片化的记忆模式与万花筒般的浏览方式构成了我们本体对外部存在与对自我认知的方式。自身通过对选取的资讯跳跃性地浏览,从而对各式各样的碎片(视觉碎片,记忆碎片等等)进行重塑。在不同的碎片交错后继而形成了新的整体,我们自身会对这个整体不断地进行塑造、成形,使得这最终成为「我」的本体,而这一切都是我们从出生开始就不断循环往复的一个过程。而我以另辟蹊径的幽默,以及不露声色的表达手法,通过作品的视角看到另一个世界“微不足道的变得愈发重要,模糊不清的变得愈发清晰,沉睡的意识被唤醒,遗失的记忆被找寻。”

——徐振邦

《静物写生—体积造型考》

140cm x 110cm 布面综合媒材 2017

《静物写生—绝对结构》

100cm x 100cm 布面综合材料 2017

《REMO·LDINGTE·ST》

143cm x 143cm(3pcs) 棉布艺术微喷,丙烯,复合木,镀铬漆 2017

《河图》

225cm x 825cm 500g纸板拼图 2016

《SC·OTO·MA—02》

220cm x 105cm 布面综合媒材 2016

《GUESTG·REETIN·GPINE》

220cm x 100cm 布面亚克力 2016

艺术家简介

徐振邦

1990年出生于广东深圳

2013年毕业于四川美术学院油画系,获学士学位

2016年毕业于四川美术学院油画系,获硕士学位

现工作、生活于于广东深圳

个展

2016 北京艺门画廊(香港) 个展“再睇过?”,北京艺门画廊(香港),香港

群展

2018年 非由述作——首届宝龙艺术大奖,宝龙美术馆,上海

2017年 美景,北京艺门画廊(香港),香港

2017年 循循-3 情感意识下非常态的常态性,芳草地画廊.798,北京

2016年 香港巴塞尔艺术博览会,香港会议展览中心,香港

2016年 权力与游戏—新视觉艺术展2016,OCAT华美术馆,深圳

2015年 第二届CAFAM未来展:创客创客 中国青年艺术的现实表征,中央美术学院美术馆,北京