吴梦诗:运动着的形式像一台侦测仪引导我解构这个世界

2019-08-29 17:13

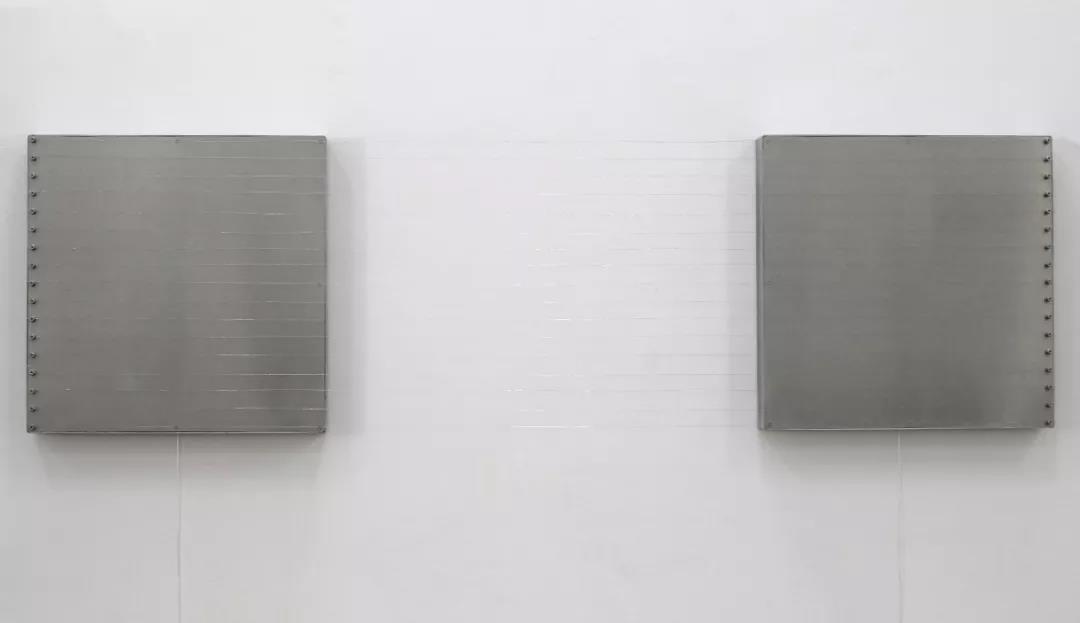

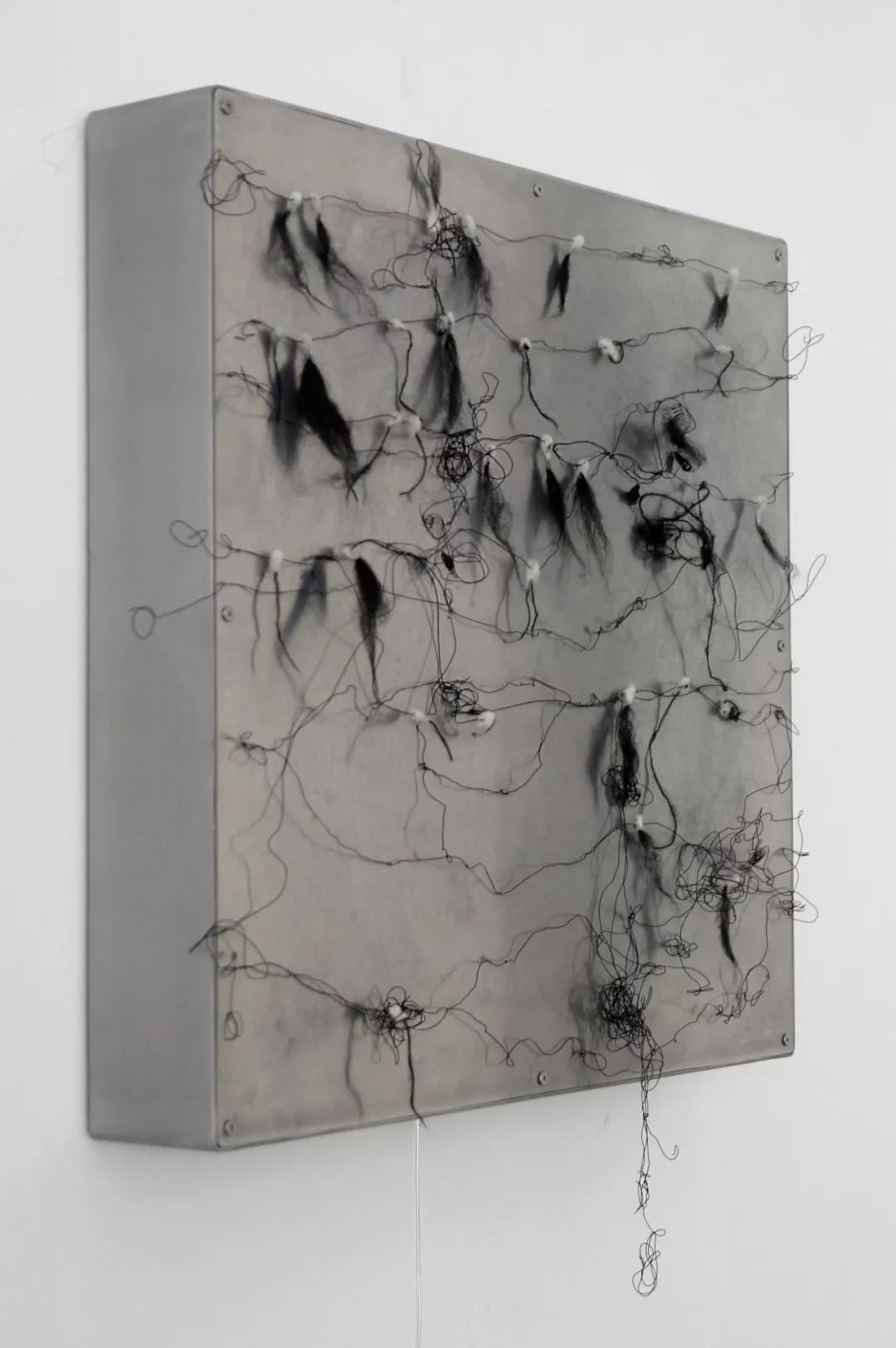

《她的光》

“墙势力:第四届墙报艺术家展”参展作品

“我有时会想,运动着的形式像一台侦测仪引导我解构这个世界。我们开启自身感觉系统的运动模式,来认识客观世界的运动变化,然而都是运动,为什么还要对立地看待。”

——吴梦诗

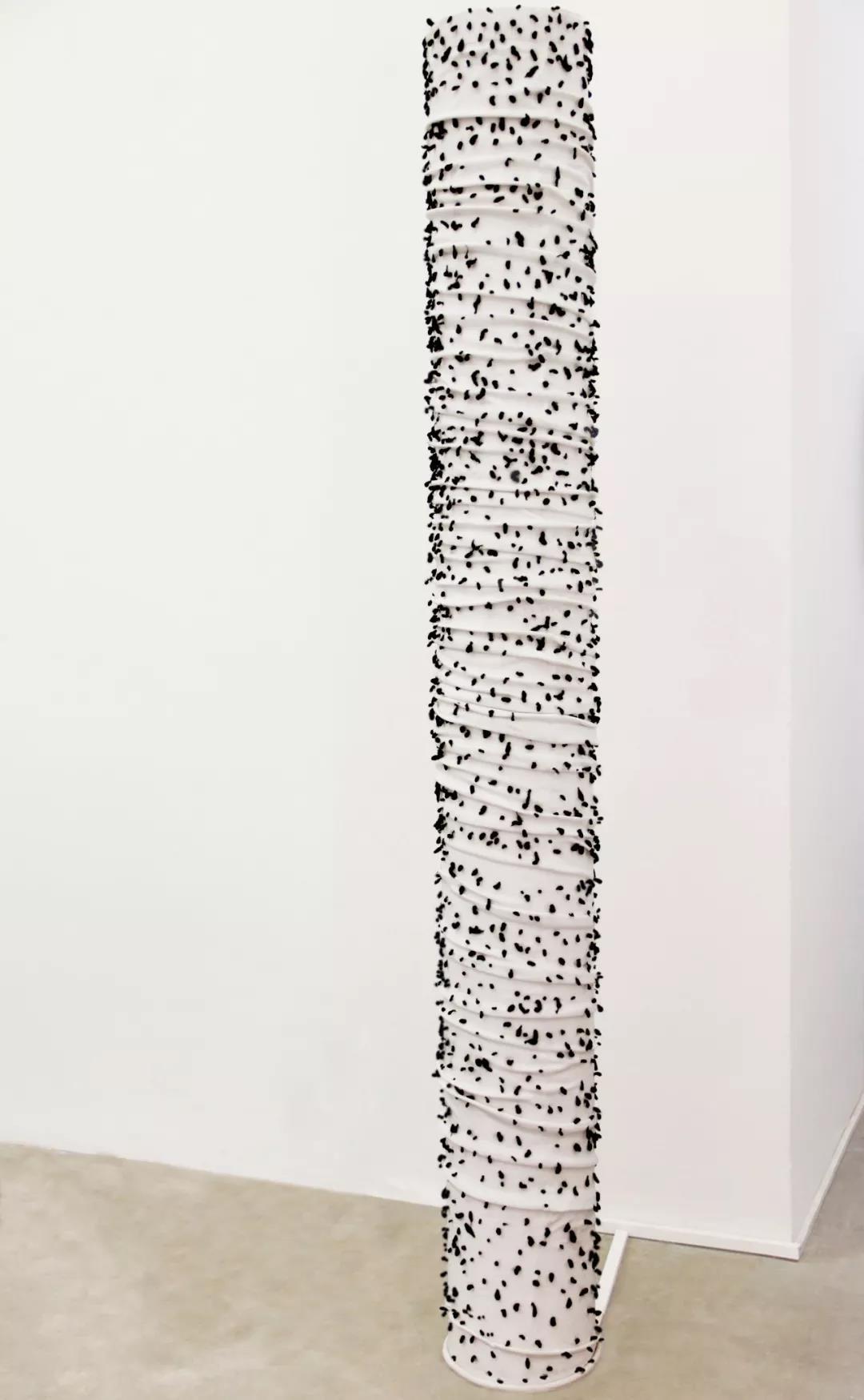

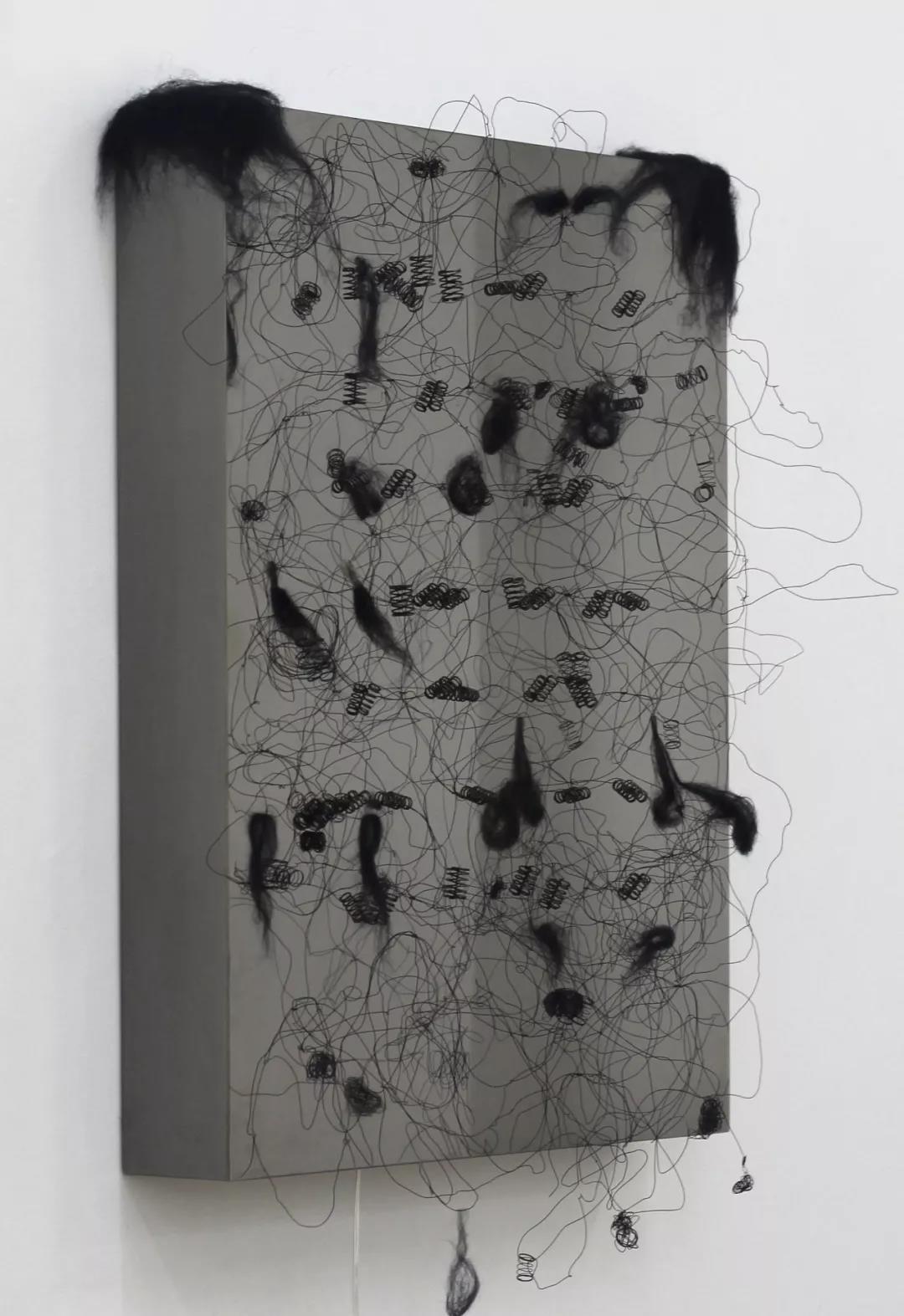

《无题》

吴梦诗 创作自述

我童年很多时间会游走于金属加工车间,捂着耳朵减轻嘈杂的金属打磨声,好奇地观看切割机溅出的“烟花”,又生怕花火烫到自己娇嫩的皮肤。这看似冷“酷”的工业空间,给了当时的我全然新奇的身体经验。

我对运动的关注点,是在它的频率上,我好奇于短时间,小幅度的动作,重复性的发生。在一个时间轴上,把单位时间的画面抽出来,就能得到一个复数性的画面。比如:一架鞋用缝纫机在单位时间内缝皮革的频率。我们每天的生活也是一个类型,比如:当人内心产生了一个愿望,同样的想法浮现在脑海中的频率。咀嚼食物的频率。一幢大楼的立面,每家每户开窗的动作的频率。一个人不经意的使自己的手和身体相摩擦的频率。日常生活中,能抽取出很多重复的,快速的,小幅度的动作。这些动作的初始点在哪里,随着时间的无限增加,又导向哪里?

我的动态装置并没有强调机器身份,我觉察到的是和有机体直接或间接相关的运动,包括生物运动和工业生产的机械运动。我并不认为这两个范畴是矛盾的,它们都是生命的延展,生命不是身体,它是观念的累积。我有时这样看待机器设备这类东西:在自然面前,工具,技术给予我们安全感。而机器其实是我们内心需求的展现。制造武器是用来抵御身体的伤害,制造暖气是用来抵御身体的严寒。古语“相由心生”强调了心的能动性,展现在机器的发明中,在构思,设计,制作到最终实现的过程中,是人内心愿望的不断推进和实现。被人心所渴望的事物,可能都会诞生。所以,人造物和有机体的运动关联,就成了我作品中自然而然的事情。

从2010年的《溺》《塑》开始,我已经使用复数性的动态视觉效果,复数是版画中经常受到重视的概念,我抽取了“复数”这个概念的累积,以及复数视觉带来的迷幻性。重复带来的结果,对我来说经常像一道迷障,当我审视自己的一种习惯动作,我们并不知道这种习惯的起点在哪里,终点在哪里,我们所能看见的就是每一次动作的加强,累积,熟能生巧。

《溺》

《塑》

2013年《虫》作品,我继续观察生活中的重复动作,我看到自己和他人的针织衣物上,有因摩擦而产生的毛球,然后回想一个人每天不经意的使自己的手和身体相摩擦的频率。一位女性每天因母爱的天性而抚摸怀中孩子臀部的频率。重复的动作产生堆积起来的现象,它有可能是迷惑的,因为我们习惯于把结果看成一个不可分割的实体。我强调累积,而不是积累。累积是没有刻意去通过选择得到的东西,它包含有意识的行为,但更倾向于无意识的造作。无意识的行为对有机体的决定力量是无比强大的,因为很少被察觉,我们总是受着它的鼓动,在迷糊的状态中度过时间。

《虫》

作品《子》继续讨论累积的过程,然而此时我关注的是每一次的结果作为累积过程中的一个片段,它就是我内心关于“现在”这个概念的雏型。那是我第一次引入了“囊”这个视觉元素,这个元素同样出现在了2014年的《我抓住你了》,2016年的《宽的路》,2018年的《四个袋子》的作品中,以及我目前在构思的一件作品中。“囊”传递包裹,接受的概念,也时刻透露出对于过去的累积的强烈反抗。就像胡吃海喝后,虽然食物最终都会被肠胃系统消化分解,但过程的难受痛苦是避免不了的。如果从有机体的角度来看,皮肤就是它的囊,它包裹细胞,血液。大脑也是一个囊,它承载逐个观念和观念形成的心理习惯。囊中之物是我要接受的真实,但它又是下一个累积成立的前提之一,所以又不用给它贴任何标签,每个条件都在变化,每个细胞都在生长和死亡。每个结果是松动的,每个现在也松动的,易变的。

《子》

《我抓住你了》

2014-2016年的作品《触》,我使用小幅度,高频率的运动,体量庞大的主体,其运动并没有给人吵杂,热闹的气氛。生命是观念的累积,根深蒂固的观念,它是一个个单独的个体,却同时拥有形成、改变,和重组的可能性。2016年在央美美术馆的“空间协商”项目中,《触的练习》在《触》的装置主体基础上,增加了一个90平米的圆形空间,并通过二维码任意扫读的形式,为观众提供了哲学,医学,心理学,基督教,佛教等五大领域对于抑郁症的解读和改善方法,意图在观众的脑海中,对那些关于该病症的固定僵化的观念进行细节的改变,扭转和重组。此时高频率,小幅度的运动不仅体现在动态的机械装置中,这种忙碌而微妙的变化也真实地发生在人们的头脑中。

《触》

《触的练习》

2017年的作品《使得上力,使不上力》表现了人对物质运动的控制欲,我不单从社会学的角度去看待“权利”这个话题,它对我而言含义更宽泛,有时我在想象“主宰”这个二元对立的概念是否是一场持续了几万年的误解。日常中,当我们在理性层面上接受了“所有物质会发展变化”的理论,但我们内心仍会落入一种对未来的设定和期待,继而将所有理论抛之脑后。所以,我希望通过这件作品抓住这个反思“主宰”概念最佳契机。

《使得上力,使不上力》

我有时会想,运动着的形式像一台侦测仪引导我解构这个世界。我们开启自身感觉系统的运动模式,来认识客观世界的运动变化,然而都是运动,为什么还要对立地看待。

墙报×吴梦诗

墙报:《喘口气》《择拣》《四个袋子》这些作品都是在一个运动变化的过程中,你觉得它们有自己的生命吗?

吴梦诗:我经常设想(观念、想法乃至最细微的一个念头)也许是生命的最小单位,它们时刻变化,运动。如果你这样理解生命,这些作品就是有自己的生命。

《喘口气》

《拣择 001》

墙报:你作品的内容物是以复数出现的,复数或者说群体对你来说意味着什么?个体有可能超越所在的群体吗?

吴梦诗:生命的最小单位(观念、想法乃至最细微的一个念头)在我而言它的数量和变化速度都是惊人的。个体有可能会超越群体,当他意识到自己的生命并不受限于身体,知识结构或环境变化等要素时,他应该能找到一种游刃有余的自在。

《拣择 004》

墙报:受众在你的作品面前改变了单一“凝视”的“观看,”,而是由视觉引发了身体感知,如“密集恐惧”,这是你一开始就有的创作意图吗?

吴梦诗:是的,从视觉导向某种身体经验是我经常关注的方面。我认为好的作品应该首先能让人在体内产生强大的情感或生理反应,类似宗教审美或者性吸引力,而不只是有智性的思考。

《对拜》

墙报:你最早的一件作品是什么样的?发展到现在经历了哪些变化?

吴梦诗:我最早的作品经常使用密集视觉来引发感官体验,但我后来发现,生命体中神秘的动力来源才是我为之着迷的原因,所以我仍旧会追寻着“动”而创作下去。形式上,我近来更愿意做减法。

《黄品青》

墙报:有没有对你的创作产生重要影响的艺术家?

吴梦诗:比尔维奥拉,李明维,马赛尔·杜尚。

墙报:谈一谈生活吧,艺术创作是你全部的生活吗?

吴梦诗:是的,我理解的真正意义上的艺术创作,是包括觉知每一个呼吸,每一个念头的产生,每一次和其他生命体的交互,并且非常用力地去扩宽对生命体的局限认识。

吴梦诗

1986年生于中国浙江

kikiwu@kikiwu.org

2010—2013 中央美术学院版画系研究生

2006—2010 中央美术学院版画系本科

2002—2006 中央美术学院附中

获奖经历

"华宇青年"入围新锐艺术家奖, 2013

今日美术馆“巨人杯”全国大学生提名展, 金奖, 2010

“墙势力:第四届墙报艺术家展”,优秀奖,2019

展览经历

“墙势力:第四届墙报艺术家展”,北京时代美术馆,2019

“界面效应”中国抽象艺术多媒介研究展,北京今日美术馆,2018

“介质转换”,北京成当代艺术中心,2018

“空间协商:没想到你是这样的”第三届CAFAM双年展,北京中央美术学院美术馆,2016

“内燃——中国新一代女性艺术邀请展”,美国密歇根州 布罗德美术馆,2016

“隐秘的力量”央 美术馆开馆展,北京央 美术馆,2015

“新感知”中国新一代女性艺术,上海艺术门画廊,2015

“无界代码—国际青年新媒体艺术展”,北京郎园创意园,2014

“与未来对话”当代青年艺术家新锐展,海南三亚华宇集团,2013

“水墨的味道”,北京艾米李画廊,2013

“千里之行”中央美术学院毕业优秀作品收藏展,美国费城德雷塞尔大学列奥纳多·皮尔斯坦美术馆,2013

“无差别”——“浮游”展览,北京荔空间,2013

“心灵扫描”纸上美术馆展,北京尤伦斯当代艺术中心,2011

“视觉的结构"艺术展 , 成都A4画廊, 2011

“楼上的青年”青年批评家提名展, 北京时代美术馆, 2010

“巨人杯”全国大学生提名展,北京今日美术馆,2010

“幸福年代” 台北观想艺术中心, 2009

文中所有图片资料由艺术家本人提供