墙报报道| 杨淞:当你迷失在速度中,你就会看到某种真实

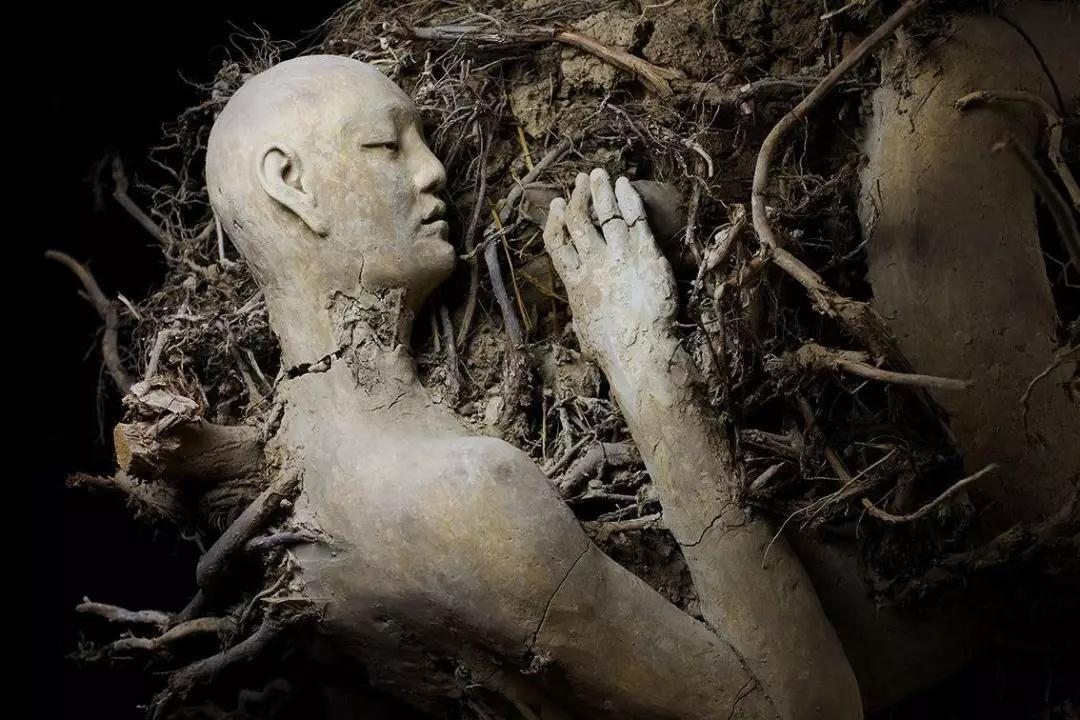

身土,行为 8’0\0“,银川当代美术馆,2019

杨淞,1987年出生于辽宁,本科毕业于中央美术学院雕塑系,现在工作和生活在北京。杨淞的作品造像和中国传统文化的联系紧密,他的艺术实践反映了一种他介于个人身份认同与社会关系的挣扎反思。杨淞性格外向出跳,想法大胆却心思细腻,他对于宗教和哲学有着深刻的思考和理解。近年杨淞也尝试了很多雕塑以外的如影像、装置等其他媒介类型的创作。他热爱自由、速度和冒险,把行和自身的旅行经历加入到作品的创作之中。他的作品多倾向于内自我探索,以此接近和寻找生命本质。杨淞蓬勃的生命力、才华、冲劲和用之不竭的精力让我觉得他未来会有不少成长的空间。

——推荐人:策展人 黄梅

墙报×杨淞

墙报=Q,杨淞=Y

Q:先说一下银川美术馆的展览?骑车去布展?

Y:今年六月参加银川当代美术馆“沉默的叙述”展览,美术馆一开始是给我买了机票的,但是我突然决定要骑摩托车去布展,可以说这真的是一场说走就走的旅行。于是我独自一人完成了这次千里单骑,沿途扎营,即兴制作一些装置在路上,最后以录像的方式记录下来。

在路上的创作方式和在工作室里差别非常的大,在工作室多是理性工作较多,但是在路上一切都是感性的,与时空时刻保持交互的状态。每天骑行几百公里当天色渐晚,我停在美丽的风景里面开始创作的时候,我是空的状态,讯息是流动的,最后也许会形成一个图形,或是一段话,或是片刻情绪。其实我们都是活在某种情绪之下,只是久了有时难以辨别那些是真实的情绪。

线条,发光灯线,尺寸可变

内蒙沿途即兴实施,内蒙古哈素海

Sorry I Love You,发光灯线,尺寸可变

内蒙沿途即兴实施,乌兰察布草原

啊 Thankyou,发光灯线,尺寸可变

内蒙沿途即兴实施,3‘00’‘ ,阿拉善盟沙漠

我很喜欢摩托车旅行,很享受中间的过程。其实这跟做雕塑也很像。雕塑是身体和材料的关系。而摩托旅行是身体和速度空间以及自然的关系。一个人摩托车旅行在旁人看来是一件危险的事情。的确,这是一件充满未知和冒险的事情。可是人生中,事情在没有发生的时候不都是充满未知和冒险的吗?

这次旅行让我在尽情冒险的同时学会了感谢。感谢周遭的一切。旅程的第一天,丢手机,倒车,亏电,打不着火。每次紧要关头都有人伸出援手。第二天更是在高速赶雨路的时候,雨突然下大了。摩托车线路进水马上就要熄火 。也在这个时候这台老家伙奇迹般的死灰复燃,一路把我从几十公里的乌云下面带了出来。出来时几乎要哭出来。倒数第二天在沙漠里拍东西拍到很晚,下午刚认识的玩越野的内蒙兄弟驱车在晚上来沙漠里接我。后来我才知道晚上在沙漠里开车是很危险的。他是怕我走不出来遇到危险,特地来接我。真的要感激路上遇到的一切。感谢你们!

“感谢”这个词一直徘徊在脑子里,想把它做成作品在路上。于是我用声空光线在我路过的风景里,把“Thankyou”映在风景里。

—— 杨淞

Q:你毕业于央美雕塑系,但你的创作不拘泥于雕塑的形式,影像、装置、行为都有涉及,那么在雕塑系的学习对你最大的影响是什么?

Y:我在雕塑系三工学习毕业,三工的气氛是自由的。工作室老师更多的时候会以他们艺术家的身份自由平等的聊艺术,艺术不是被灌输的,艺术往往也不是被教会的。艺术大概像是某种病毒,是被传染的。雕塑系三工给我最大的影响是什么?或换句话说就是在那个时候被传染上了对艺术的执着吧。

Q:有梳理过毕业后到现在的创作吗?重要的展览和作品是?

Y:我的作品基本都为围绕着存在与变化为核心,不管是被溶解的雕塑,还是不完整的泥塑。这种不稳定的感觉是一直贯穿的。《尘归尘》以及《蜕》两件溶解雕塑的影像作品最能代表我的创作核心。尘归尘土归土,生命从土里来又回到土里去。这个朴素的观念不断的在我的作品里出现加深。

蜕,2014

蜕,2014

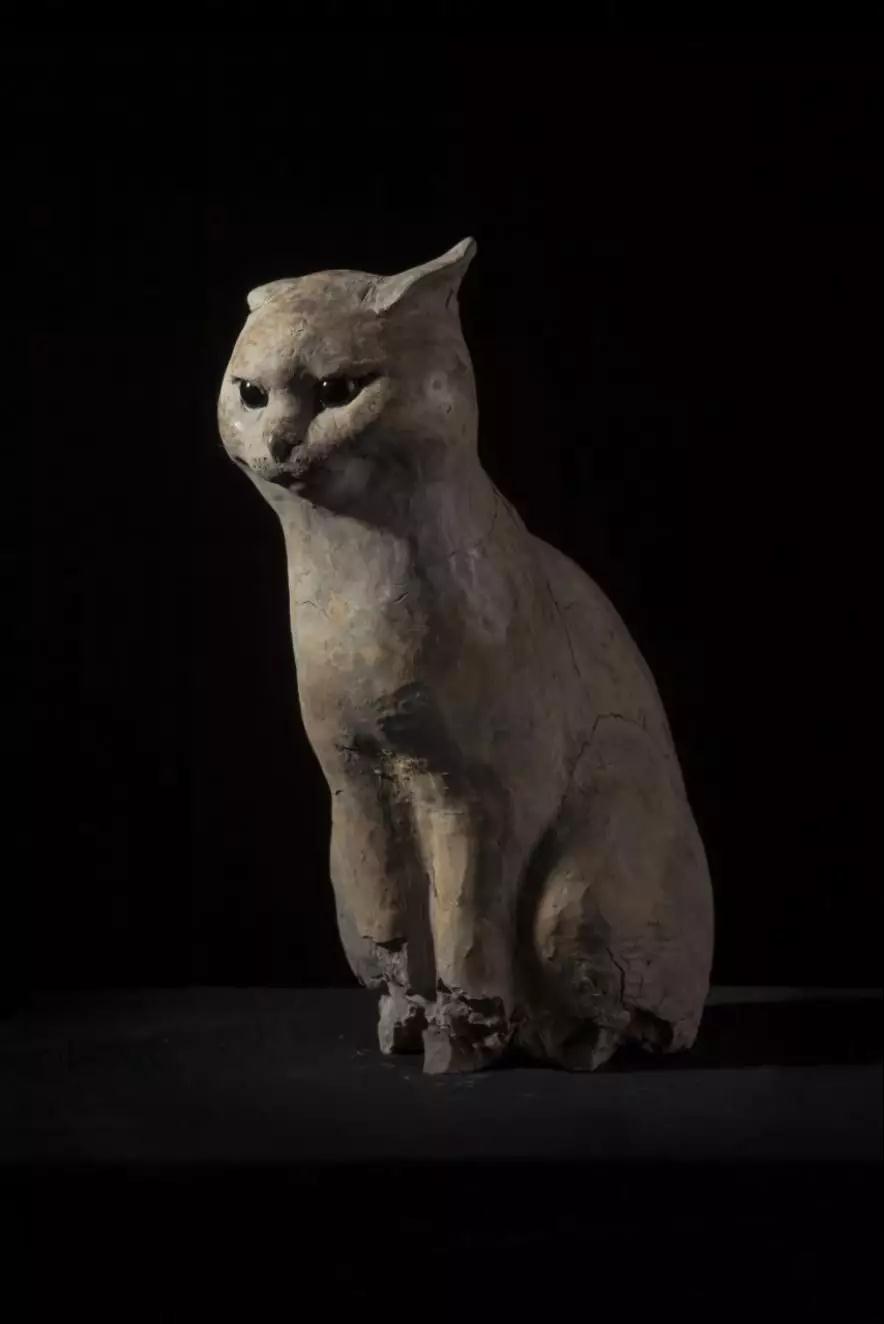

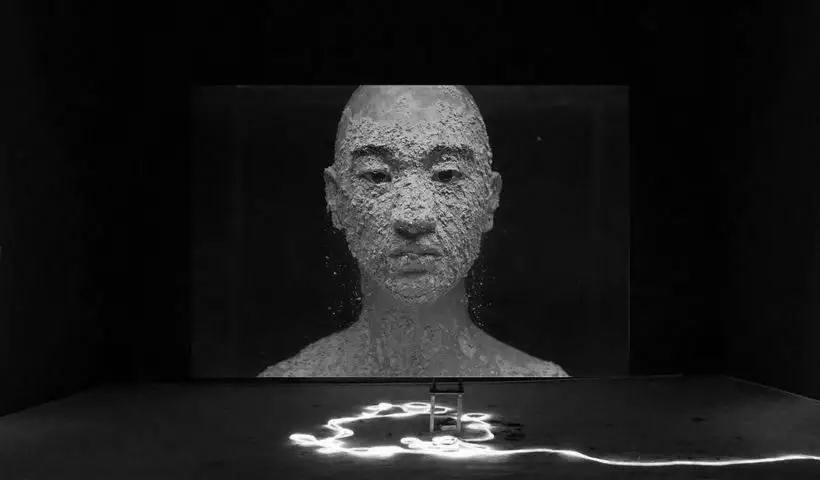

凝固的时间只是雕塑的表象,存在与变化才是雕塑的核心。不是坚固代表永恒,而脆弱与稍纵即逝才更能体现永恒。古代雕那些残破的雕塑更能打动我们,觉知永恒感。不是因为我们惊叹于它们历经千年还依然存在,赞誉它永恒的象征。而恰相反,我们从更高的纬度去看这些雕像,终归会消失在时间的长河里。灭亡是永恒的。我们看到凝固的空间不是永恒,而我们看到消亡的瞬间才是永恒。自毁像,泥土塑之,未经烧制,遇水而化。他凝视着自己的消亡,脆弱使其永恒。

木艮土 1,Askr Yggdrasils No.1

雕塑,138×116×98 cm,2015

木艮土 1 Askr Yggdrasils No.1

雕塑,138×116×98 cm,2015

根 1,Root No.1

雕塑,430x177x168 cm,2016

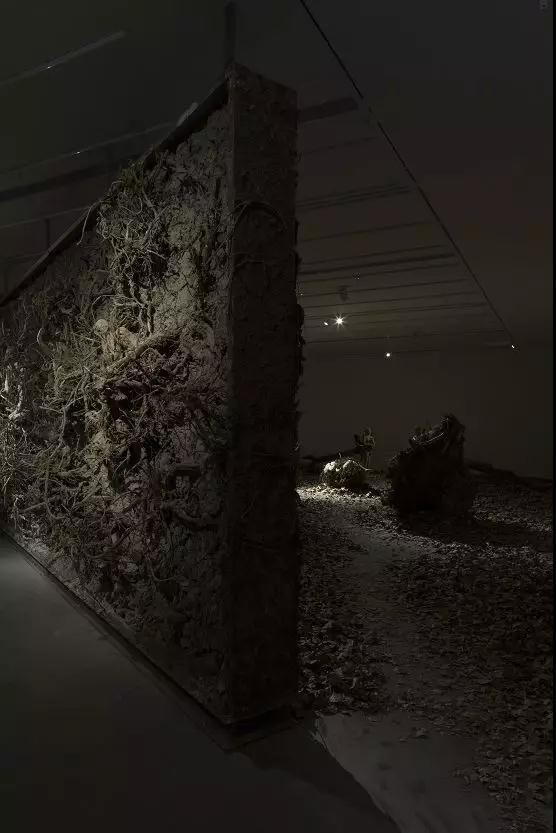

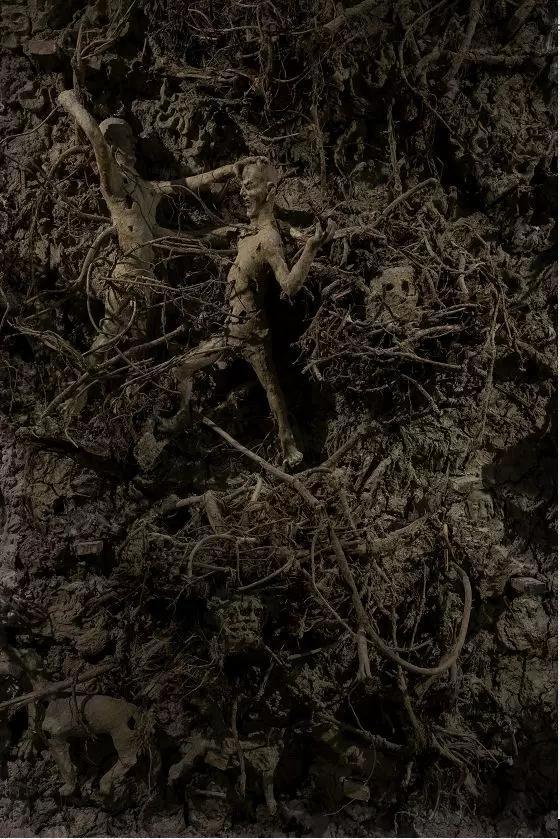

木艮土,Askr Yggdrasils

装置,800×150×350 cm,2017

垦 2,Cultivate No.2

影像,3'05'' ,2015

2017年在杨画廊的“木艮土”个展对于我是非常重要的展览,这次展览总结了我对于寺庙造像文化,尤其是对泥塑研究的总结,同时那些伴随着拆迁而被崛起的树根沉默着成为了寓言。

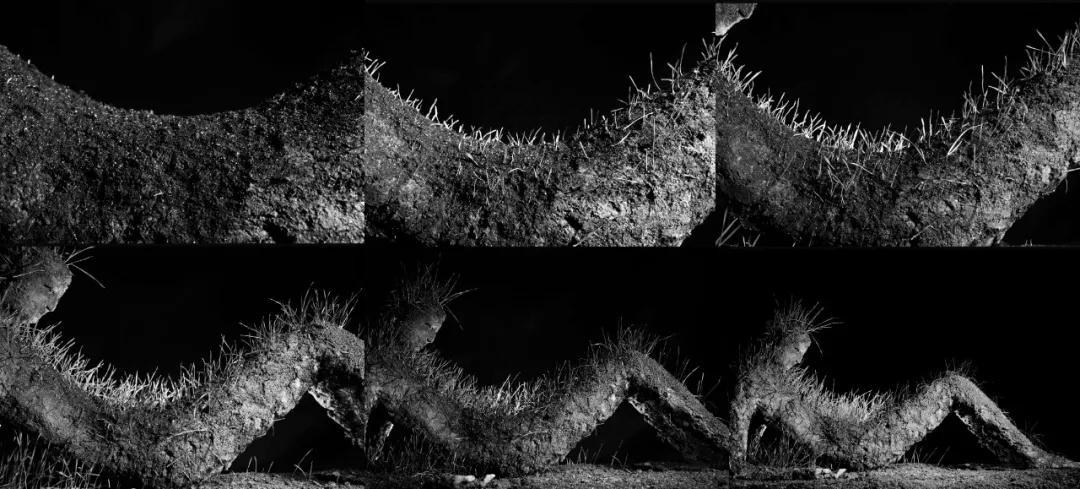

木艮土,Askr Yggdrasils

装置,800×150×350cm,2017

“木艮土”这次展览中我制造了一个撕裂地表,翻起一块8米长3米5高的一块土地的场景。这块土地被翻起的背面,就是地下部分植物的根系也被拔起,攀枝错节与带起的泥土缠绕在一块。在这块土地的背面我用寺庙泥塑造像的手法制造了一个混乱的“宗教”场景。这是一场盛大的演化狂欢,土体滋养根系,根系滋养植物,植物腐败重回土地。生命从未离开过地表,就在地平线上下来回穿梭。站在上面的是现世,埋入土里的是历史。此番演绎并非真实的宗教,但是透过这种宗教的仪式感我想为脚下平庸的土地赋予它应有崇高感。唤起人们对于土地的敬畏。这是一个速朽的时代,当我们终归落入尘土的时候,变融入了我们的星球浮游在宇宙当中,这又是否算得上不朽呢?

木艮土,Askr Yggdrasils

装置,800×150×350 cm,2017

《木艮土》展览中还有几件巨大的树根装置,这些树根都是几年间在拆迁的废墟上捡来的。城市化的蔓延,速度太快了。工作室在北京来来回回的搬迁。居无定所。那些几十年的被崛起的树根深深的揭露着这个时代的焦虑,那种不安定,没有选择,没有余地的尴尬处境。

我想每个生命都如同树一样是有根系扎入到他生活过土地上的。持续与那片土地交换营养完成自己生命的循环。在今天这种关系正在被加速的打断甚至破坏。再深的根基也有可能连根崛起,运气好的被移栽到其他地方与新的土地结合顽强的生长,但是更多的是在倔强中死去。所以现在的人们都像是随时会被连根拔起的树苗,但是被拔出来和栽倒哪里去都是无从选择的。我至今还记得我看到拆迁场地里,那些几十年的大树被锯掉树冠,硕大的根被崛起摆置在瓦砾之上。那些攀枝错节的根像是一只苍老的手,在被崛起的最后关头还死死的攥着一把故土不肯放手。也就在那坨土里我看见了卷曲的身体,撕裂声伤口,爱与痛,大地也是不舍的。站在拆迁的废墟上看到这一幕,我也只能感慨:我们都是有根的生命,但是我们的根再也抓不住大地了!

木艮土 2,Askr Yggdrasils No.2

雕塑,228×218×130 cm, 2016

木艮土,Askr Yggdrasils No.3(局部)

雕塑,148×230×159cm,2015

Root No.1(局部),雕塑,430x177x168cm,2016

树人,泥,78x53x80cm,2017

Q:近年来创作方向,较早期有变化吗?整体的创作线索是怎么产生的?

Y:一直以来我都在以具象的方式进行创作,但是核心却是虚幻的。换句话说我想用真实去描摹虚幻。现在我的一些作品思路有些变化就是想用虚幻去描摹一些真实。总体的线索是离不开泥土的,我对泥塑十分迷恋,尤其是第一次接触到中国寺庙的泥塑,住在寺庙里临摹那段经历非常深刻地影响到后来的创作。直到现在我用于雕塑表面着色的泥土都还是从山西的寺庙前挖来的泥土。

泥土自带一种温度,看似脆弱,但是它又总是带有一种力量。所以我早期用泥土做了好多肖像,但是在这些肖像上尽显泥土的龟裂破碎,让人直视土的脆弱代替肉人的脆弱。这些肖像我也运用了大量的传统佛像制作手法,将其融入到我处理形体的方式中来。眼睛用琉璃珠就是泥塑造像最最典型的做法。中国文化系统里不大关注如何写实,反而更关注写神。所以对于神态的刻画是很重要得,有了神像就活了。在我的作品里就用到这种对于神态的处理,同时与泥土的破裂形成某种奇怪的反差,我希望观众能从雕塑的目光里感受到那股脆弱的力量。这也就是我想做的用写实去,描摹虚幻的方式。

猫,雕塑,40×25×40cm,2013

右:宋代判官(临摹 ), 泥土,2011

右:我的父母,泥土、石膏,40×25×180 cm, 2012

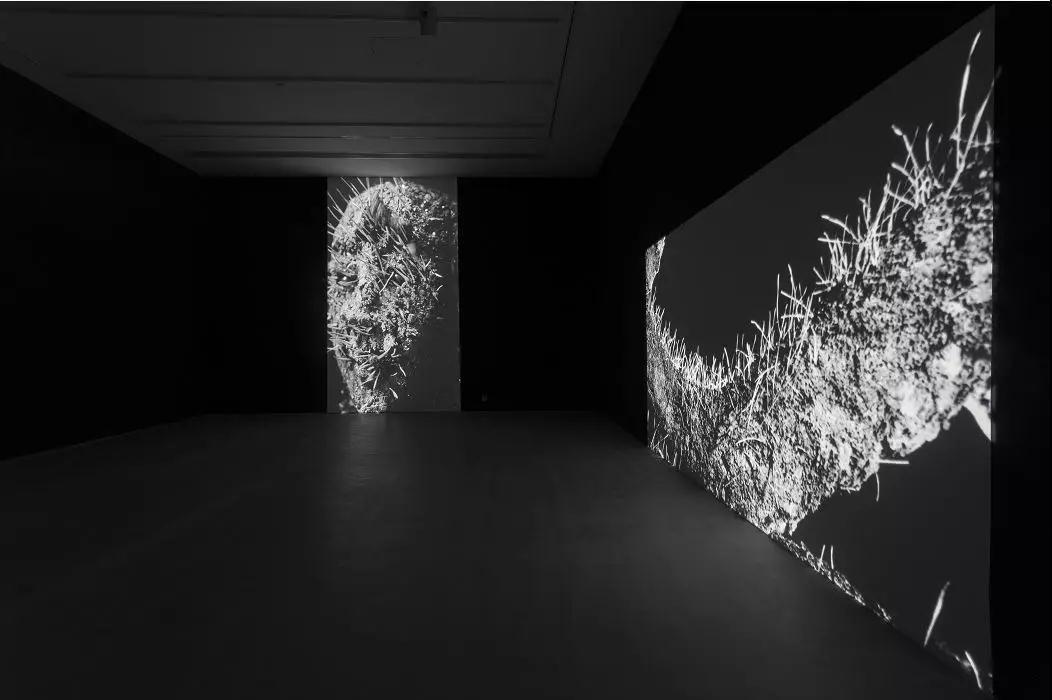

而目前的变化很有意思,我开始关注运动和速度。在我看来绘画是用静止来展现运动的艺术,而雕塑则是用运动展现静止的艺术。所以近期的创作与实践都是围绕这类经验,骑摩托车旅行在路上进行创作就大概有这方面影子。当你迷失在速度当中,你就会看到某些真实。

速度肖像no.3,6分钟,2019

Q:你的创作思路源自于?通常使用什么样的工作方法把“IDEA”变成一个作品?

Y:我很难讲创作思路是怎么来的,因为我并不是一个直接把“IDEA”直接变作品的人,通常我都觉得材料本身就有“想法”在跟材料互动的过程里,往往不是给材料一种“想法”,而是发现它的“想法”。

垦 2,Cultivate No.2,影像,03'05",2015

Q:具象的人,抽象的“镜人”,你的作品怎么处理这种人物形象?

Y:人的轮廓其实就是肉身的代表,我在具象雕塑里给了肉身 “土”的性质。对于土身的溶解施暴,亦会给与肉人以深层的疼痛感。这种痛像是对于死亡的恐惧。以土身代替肉身死亡。死亡,往往说破了那种恐惧就消失了。

镜人则是一个人身份认同焦虑的载体,辨别自身与周遭的边界其实像镜人映射什么周围环境一样,映射的反差越大轮廓越明显,映射的越相同就越会迷失边缘,失去轮廓。

镜人是我从11年开始做的好玩的事,我带着镜人游走在北京的城乡结合部,拆迁的废墟。它像一个幽灵反射着城市里繁乱的景象。它也代替我去观察这个变化莫测的大城市,思考自己的身份,在这城市肉体膨胀的边缘,我们要去向那里?

我们要去向哪里呢?我不知道,但是这次要真的离开黑桥!我带着镜人游走了一遍黑桥,算是和它告别!

—— 杨淞 关于“镜人”

镜人,来广营拆迁地 北京,2011

镜人,再别黑桥,M的房间,2017

Q:你认为一个好的艺术家应该形成自己的创作体系吗?

Y:首先每个艺术家都会有自己的创作体系,好的艺术家会不断地扩充自己的体系甚至打破自己的体系。

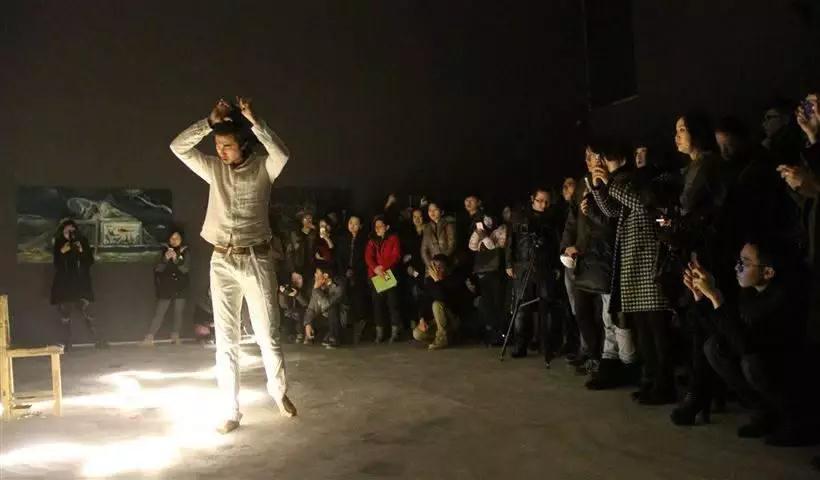

治愈,行为现场, 2014,

治愈,行为, 2014

Q:你觉得什么是决定一件作品最好完成度的因素?你是怎么做的?

Y:很惭愧我一直觉得我没有一件雕塑是完成的,可能与材料有关系,泥土就是随时还可以增减做下去的感觉,同时我从不掩饰雕塑的不完整。但恰恰就是这种未完成才达成了我作品的完成感。

Q:遇到过创作瓶颈吗?会坚持成为职业艺术家吗?

Y:有力量的创造都是由打破瓶颈而来的吧,我觉得有瓶颈是件好事,因为突破了瓶颈就是要上一个台阶了。关于会不会坚持成为职业艺术家,我的答案是肯定的。

开荒,行为,录像 1'59",千里送乡音项目,2019春节

Q:能否谈一谈最近生活的变动和工作计划?

Y:最近又遇到工作室的变迁。所以考虑一些新的创作环境或是方式,比如骑摩托旅行在途中创作的形式我会延续下去。在速度中寻求真实,当然速度是危险的!就像保罗·维利里奥在他的《消失的美学》一书中说到“如果我们屈服于速度暴力,受困于速度之墙,我们都是速度的囚犯,唯一的出口就只有减速。就这样,速度,由于它的暴力,变成一种不可避免的命运。在速度暴力的席卷之中,我们到不了任何地方,因为速度本身就是终点。我们不断地出发,不断自我离弃。消逝于速度的空虚之中”

杨淞《开荒》

辽宁,铁岭,小白庙子村

2018.2.8 初四

每个人都有一块自己内心的保留地

在那里孤独的开荒

播下前途未卜的种子

乡土总是温暖的

而且它是慷慨的

总会有那么一天

当你看到心中那土地长出东西,开花结果。

才意识到

那个种子是你童年时

不经意间在故乡的土地上拾起的

杨淞

1987年⽣,2013年毕业于中央美术学院雕塑系。现⽣活、⼯作于北京。

个展

2017 ⽊⾉⼟,杨画廊,北京,中国

2014 治愈,杨画廊,北京,中国 群展

2019 沉默的叙述,银川当代美术馆,银川,中国

2017 敲山震虎,金鸡湖美术馆,苏州,中国

2016 萧条与供给,百家湖美术馆,南京,中国

2015 中国艺术家邀请展,泰勒基⾦会,巴黎,法国

2014 在彩虹下,Aye画廊,北京 中国 恍然之间,55号院,北京,中国

2013 千⾥之⾏,中央美术学院美术馆,北京,中国