孙佳兴:在画布上制造假象让我痴迷

2019-09-30 10:20

前言

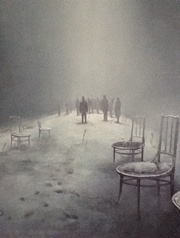

几年前,孙佳兴曾创作一幅名为《局外人》的油画作品,取名自加缪的小说《局外人》。其画面中零散的椅子、各自远去的模糊人影和清冷的色调,无不让人联想到加缪《局外人》中庭审的场景和文中人物疏离、冰冷的关系。如果说孙佳兴最初的创作表现了加缪《局外人》里人与人关系的疏离感,那么,他的近期创作则进一步把小说《局外人》所代表的“零度写作”概念融入到了他的艺术创作中。他用最质朴的方式对客体进行再现,即非创作式地客观描绘、去除个人表达,以造成艺术家的“不在场”。

作为艺术家,孙佳兴始终小心翼翼地与自己的作品保持距离,避免留下任何一丝“作者”痕迹。他感性地观察,理性地表达,极力克制自己的情感,把所有的意义、情绪归还给对象本身。在真实的感官面前,任何矫饰的情感都显得多余,正如空谈再多生命的意义,身体的欲望才是我们无法回避的事实。——赖欣怡

墙报专访孙佳兴:在画布上制造假象让我痴迷

艺术家孙佳兴

看了您的履历发现您是广美毕业的,也参加过许多展览。能不能跟我们分享一下您的经历?是什么缘故让您选择艺术这条路呢?这些经历又是否影响了您的艺术创作以及灵感?

选择成为艺术家一直是我的理想,最初就是喜欢画画,这种在画布上制造假象让我痴迷。现在做艺术已经慢慢成为了我的职业,同时也开始成为一种责任。

皮的研究——二十

在自述里您写道“这个世界,什么都没有!”,是否可以解释一下这句话的意思?它所表达的是否与你的作品紧紧相依?

这句话表达的是人在这世界中孑然一身,无可依靠的感觉,这种情感渗透在我的许多作品中。

《无题》

您的《皮的研究》系列作品非常注重作品所表现得视觉效果,用英文来说它的Texture。这种视觉上的效果如何帮助您传达您作品的概念和想法呢?

在这个系列中,我所试图表现的是一种冷静、直观的观看方式,从系列名称中“研究”二字中也可看出;我希望尽可能的还原描绘对象(皮、毛)的“真实”面目,所以Texture在这里是还原真实的重要手段之一。

皮的研究——十八

您的作品,如《还给你一个名字》、《局外人》等都表现出了一种冷性还有理性的感觉。请问您的性格也是这样的吗?您的性格是否影响了您的作品呢?

恰恰相反,其实我觉得自己挺感性的,如果真有那么理性我应该就不会画画了吧,可能会去搞IT什么的……说到底,我做的作品也无非是一些对生活的感受,与其说是理性,还不如说是人与人间那种冷淡和疏离的感觉,这是我无论看清多少社会现实,仍始终无法释怀的。所以说冷性、理性的不是我,是这个社会,我只是借助作品把它表现出来而已。

《还给你一个名字》

《局外人》

您的推荐人范老师说您慢慢地将作品强烈的情景感减弱,开始“探索一种非逻辑的创作方式”,这个转变是由什么引起的呢?

这应该说是一种心理上的转变吧。我是从小地方出来的,如果不是因为考上广州美术学院,来到广州,我可能就在农村里待一辈子了。一开始,我也像很多怀揣理想到大城市打拼的人一样,痴迷于城市里五光十色的事物,幻想自己也能拼出一点成绩,像电影里演的那样。以前作品中的那种情景感很大程度上就是来源于这种戏剧化的生活感受。但离开家的时间越长,在大城市待的越久,反而越能意识到“简单”这种特质的珍贵。这里的“简单”是指去人工化的状态,也就是生命或事物最原始的样子。在我看来,那才是真实的。

《尺度》

您对往后的创作有什么计划吗?有没有想过再次转变您的创作主旨呢?

我希望把《皮的研究》延续下去,目前的作品还处于研究的初级阶段,如果条件允许,我希望能以不同的方式呈现这个主题,比如装置和影像。暂时没想过要转变主旨,目前还是想先把这个系列做好。

推荐人范勃评孙佳兴:探索一种非逻辑的创作方式

艺术家范勃

从孙佳兴过往的作品中可以发现,他始终在探索一种非逻辑的创作方式。他拒绝对事物进行个人化的分析,试图在最直接的感官体验中触摸世界的真实。在近几年潜心研究的“皮毛系列”中,他摈弃了早期作品中强烈的情景感,并在放弃场景营造的同时直接聚焦客体本身,使一切——无论美好、丑陋、善良、罪恶——在你我的目光下无可隐藏。皮毛只是生命的表象,脆弱而微不足道,但所有的生命体验无不折射于此表象中。这批作品是孙佳兴审视周遭世界后对自身生存状态的浓缩意象,些许保留下来的文气隐含于描绘这些皮毛时随意舒展的笔法中,一如他对待这一切事物的态度——沉稳积极的隐现。

孙佳兴自述:这个世界,什么都没有!

艺术家孙佳兴

这个世界,什么都没有!