刘亚洲:无法构想的,就是那正在发生的

2019-09-30 10:06

前言

刘亚洲在川美读本科的时候就做了许多材料、现成品的作品。他是个在艺术上早熟的孩子,那时,他经常找我看他的作品。但那时我看他的作品大部分处于模仿状态,把一大叠厚宣纸被墨浸透,说明了时间性或者有一些中国文化符号。把一些日常物品罗列起来,直到倒塌,有点像堆积木。

在央美,在北京,他扩大了视野,文化、信息、现场的当代艺术,都成为他孜孜不倦的营养,他在迅速滴成长。他的老师很对他的路子,展望是一个很纯粹的人,这一点深刻地影响着亚洲,使他的作品没有被商业化所污染。不是作品不能商业化,而是在成长的时候就成熟了势必会长得很小,无论是动物植物,都是这个规律。

初出茅如的他会遭遇很多现实的困境,在理想跟现实的交锋中,但愿不要因为一颗老鼠屎坏了一锅鲜汤。——李占洋

墙报专访刘亚洲:无法构想的,就是那正在发生的

艺术家刘亚洲

研究生毕业有一段时间了,这几个月还在持续的进行艺术创作吗?现实问题是否有影响到自己的艺术理想?

月底有一个空间项目,现在正在准备新的作品,时间上还是挺紧张的。现实问题当然会有,但这些都是必须经历的,这里面包涵了一个对艺术理解的问题。

请谈谈你的艺术历程。从年幼时接触艺术,到后来在艺术院校进行专业的学习,发展到现在的独立创作,以及将来的规划或打算。

我想很多人的美术启蒙课都是儿时看过的动画片。我只记得在学前班时只要写完作业我就会在纸的背面画满自己喜欢的动漫人物,后来我爸发现了我的这点兴趣,就开始慢慢培养我在画画上的才能。三年级正式接触素描和水粉,就这样一步一步考入四川美院,中央美院。重庆舒缓的生活节奏和川美活跃的创作氛围给了我一次真正意义上的艺术启蒙。而在北京,在中央美院,深入生活各个角落的文化、信息为我提供养分,活跃的当代艺术现场则开阔了我的视野,使我迅速成长。展老师和李老师在艺术上都是纯粹的人,这一点深刻地影响着我,使我的作品没有轻易得被商业化腐蚀。离开校园后,寻找工作室安顿。毕业是学生阶段的结束,但有些东西不能断。关于将来的计划?继续做吧,也许计划赶不上变化。

虽然是科班的雕塑专业毕业,但你现在的创作已不局限于此,还包括影像、装置、行为等艺术形式。李占洋老师在评价你的作品时也提到“他的作品看似越来越不像具体的雕塑”。为什么会产生这样的转变?

学院中学习让我见识了写实雕塑的高度,抽象雕塑的内在流动性,观念雕塑中材料和概念的互文关系,并掌握了一些基本的造型技巧和表现手段。但我和雕塑的关系并不明确——雕塑对于我意味着什么?我很赞成理查德迪肯把雕塑看成一种在世存在的方式,这打破了既定的雕塑概念,并为雕塑语言的拓展提供了开放的语境。我的创作源于日常事物突然的陌生感,而这种陌生感却来源于人们对日常事物最无心的安排。现成品或许是人类的镜像,它作为人类创造的产物,在质地、形状 、尺寸、比例和肌理上都是围绕人的使用来设计的,尤其是日常用品,它和人的生活习性、生存环境、文化状态等息息相关。所以即使去掉其使用功能,也无法去掉它们与人的联系。我喜欢观察它们的状态以及它们在空间中存在的方式,并试图从这里建立我和雕塑的关系。往往人们看似随意的“安排”却蕴含着雕塑的可能。

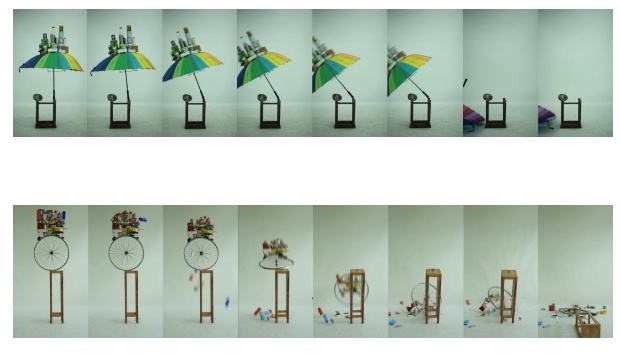

你谈到作品《SAMSARA》是以“平衡”为规则对日常做的一次虚构,倒塌之后又重新回归到一堆垃圾里,犹如一场轮回。这个系列作品的创作初衷是什么?在创作过程中,保持“平衡”是否是一件困难的事情?你是怎么克服的?

我轻微的触动它并感受它的反作用力,那种力量微乎其微,甚至一时的不留神还会出现错觉。我以此判断结构的平衡点和下一个物品的位置,这一切都要无比的专注,一时的偷懒都会断气。断气意味着无法进入,比如一组作品拖到第二天,那第二天我就会不知所措,因为我只凭视觉无法判断它的受力。往往放一件东西就会打破之前的平衡,只能重新开始。所以我经常熬夜到很晚,直到把一件作品做完,为了达到一种感觉上的到位。它们不曾以我的意志为转移,不能成立,倒一次,两次,几十次一百次还是它,它不能被假设被要求被表达。静止哪怕一秒钟也是它,因为它就是这样的一件作品——瞬间性,不稳定性。让它们成立可能需要一天两天一周甚至更久的时间反复实验,需要两个人三个甚至更多的人共同参与。它曾让我害怕,不敢直视。也像一场赌博,再放一个可能会更好,但那有可能前功尽弃。那种感觉就像寻常之物有了一个精神性的存在,我要做的就是放空自己与它们融为一体,沉下来享受紧张享受安静享受静止。对于我,这无非是一次异于寻常的体验。

李占洋老师在推荐辞中写道“刘亚洲保持这一番纯净”,还说“艺术史上,大师基本在二十几岁就已成熟,成熟的条件就是单纯”。你怎么理解李老师所说的“纯净”和“单纯”?

我觉得李老师说的纯净和单纯是一个意思,指的是一个人做艺术的态度和心态。纯净才能心无旁骛,看清外界也看到自己。单纯就会聚力,直接给够。有些事情做不好不是因为我们能力不够,而是很多外力分散掉了精力和专注度致使我们自乱阵脚。

请谈谈对你的艺术创作创生影响的艺术家或艺术流派。

首先,展老师和李老师在艺术上都是很纯粹的人,他们给了我一个很好的起点。其次,极简以后的一些艺术家比如索尔莱维特和瑙曼也是我很喜欢的艺术家,在创作中去认识他们是一件很有意思的事。

目前在创作中,是否遇到一些困境?你是如何解决的?

更多的应该是来自经济上的压力吧,工作室加上材料费都是一笔不小的开销。除了平时省吃俭用,偶尔也会争取一两个小业务,如果遇到苛刻的甲方尾款能不能拿到都还另说。

接下来有什么创作或展览计划?

月底有一个个人的艺术项目开幕,现在正在紧锣密鼓的筹备中。

推荐人李占洋评刘亚洲:在艺术上早熟的孩子

艺术家李占洋

刘亚洲在川美读本科的时候就做了许多材料、现成品的作品。他是个在艺术上早熟的孩子,那时,他经常找我看他的作品。但那时我看他的作品大部分处于模仿状态,把一大叠厚宣纸被墨浸透,说明了时间性或者有一些中国文化符号。把一些日常物品罗列起来,直到倒塌,有点像堆积木。

后来他考了中央美院,有一天早上我还没睡醒,展望就打来电话向我询问亚洲的情况。展望是不轻易做这个决定的,那是因为亚洲考了他的研究生,他看中了亚洲的素质,才想打电话进一步了解亚洲在川美的情况。我当然支持他收下这名很有潜力的青年,几个月后,他便步入中央美院成为展望的研究生。

在央美,在北京,他扩大了视野,文化、信息、现场的当代艺术,都成为他孜孜不倦的营养,他在迅速滴成长。他的老师很对他的路子,展望是一个很纯粹的人,这一点深刻地影响着亚洲,使他的作品没有被商业化所污染。不是作品不能商业化,而是在成长的时候就成熟了势必会长得很小,无论是动物植物,都是这个规律。

刘亚洲保持这一番纯净,也是他在读研究生,所以给了这番纯净以充分理由。他的创作源于日常事物突然的陌生感,而这种陌生感却来源于人们对日常事物最无心的安排,他喜欢观察它们的状态以及它们在空间中存在的方式,并试图从这里建立他和雕塑的关系。像这种关系存在在他乱摆的物件中,存在在以股风吹动的状态里,转眼即逝,不留踪影。唯有照片或录像能记录这短暂的过程。他的作品都不是永恒的,他只追求做,至于做什么?结果怎样,他并不在意,也没法在意。他的作品中有一些说不出来的东西,这些东西想想很简单,但智慧往往隐藏在简单中。作品《samsara》以日常现成物组合而成,于看似寻常的物来重新界定物质与时空的关系。由于缺乏加固措施,也避免人为的干预,这些精确摆放的装置随时有可能因为不被察觉的、微妙的因素影响,继而在某一个未知的时间坍塌。正是这种难以避免却又无从预知的不稳定性,使得作品的存在陷入一个看似自相矛盾的逻辑——不倒不行,但倒了又什么都没有。在这里,to be or not to be或许真的成了一个问题。每次的作品都似乎起于他的控制,但在过程中会完全失控,他不知道会有什么样的结果?但结果总超出他的意外。偶然的力量胜过人为,既然这样,干嘛要苦心设计呢?人们一思考,上帝就发笑。

艺术史上,大师基本在二十几岁就已成熟,成熟的条件就是单纯,人以最新奇、最生猛、最狂热的力量去简单地对待一件事,所以成了大师。可任何影响单纯的东西哪怕给你带来再大利益,一旦进入便是一颗老鼠屎坏了一锅汤。刘亚洲单纯地释放着他年轻的力量。

研究生阶段的他继续保持着那种不能中断的感觉,慢慢的拓展自己的方法。从材料转换到抽象研究再到行为事件,他的作品看似越来越不像具体的雕塑。他说他“只是想回到动作的源头探索材料的可能性,由动作进入材料,或是动作成为材料。有时行为创作出了一些作品,有时行为本身就是作品。”他雕塑的意义可能只在临时性,体现在过程之中,成品不断损耗了,制作本身才获得意义。如此,雕塑或许可以被当做一个雕塑式的行为来看待时,海德格尔才可以真实地告诉人们“此在”的含义。 这和我们古代的书法很像, 做的过程其实就是在思考的过程,所有的错误和正确都包含在行动中。刘亚洲正是在这个层面上提出了“雕塑的行为”这一理由。

初出茅如的他会遭遇很多现实的困境,在理想跟现实的交锋中,但愿不要因为一颗老鼠屎坏了一锅鲜汤。

刘亚洲自述:艺术往往发生在艺术之外

艺术往往发生在艺术之外。太多人把重心放在了既定艺术的样子上,也让自己的作品看起来像某个艺术流派的样子,或是把这个样子修缮的尽善尽美。而忽视了艺术之所以成为艺术的原因,即一个东西从非艺术变成艺术的许可证。学院中学习让我见识了写实雕塑的高度,抽象雕塑的内在流动性,观念雕塑中材料和概念的互文关系,并掌握了一些基本的造型技巧和表现手段。但我和雕塑的关系并不明确——雕塑对于我意味着什么?我很赞成理查德迪肯把雕塑看成一种在世存在的方式,这打破了既定的雕塑概念,并为雕塑语言的拓展提供了开放的语境。我的创作源于日常事物突然的陌生感,而这种陌生感却来源于人们对日常事物最无心的安排。现成品或许是人类的镜像,它作为人类创造的产物,在质地、形状 、尺寸、比例和肌理上都是围绕人的使用来设计的,尤其是日常用品,它和人的生活习性、生存环境、文化状态等息息相关。所以即使去掉其使用功能,也无法去掉它们与人的联系。我喜欢观察它们的状态以及它们在空间中存在的方式,并试图从这里建立我和雕塑的关系。往往人们看似随意的“安排”却蕴含着雕塑的可能。

生活中的物大致可以分为自然物、被改造的自然物和人造物。自然物自不必说,诸如空气、阳光、土地等等。被改造的自然物因人类的参与而区别于纯粹的自然物,比如被切割成各种型号的木头和石头,它们都是为某个具体的目的而被改造,这里体现了人类的某种需要。因为其现成的规模和型号也使得这类自然物具备了现成品的属性。人造物顾名思义是由人创造的物品,诸如塑料、泡沫、钢材等等。它们是现代社会工业化大生产的产物,也是我们日常生活中使用率最高的物品。

现成品在“寻常”的表象下隐藏着诸多“不寻常”和表现力。现成品作为人类创造的产物,在质地、形状 、尺寸、比例和肌理上都是围绕人的使用来设计的,尤其是日常用品,它和人的生活习性、生存环境、文化状态等息息相关。所以即使去掉其使用功能,也无法去掉它们与人的联系。以一把椅子为例,如果不把它看作椅子,在形式上它是一件雕塑,每根支架之间的比例是和谐和稳定的,因为这些尺寸与人的身高,腿长有关, 它们的比例关系与人体使用的习惯有关。同时,作为一个独立的力学结构它有稳定的重心。而在坐垫和靠背、扶手的设计上,是需要于人体接触并受力的,所以还会呈现出模仿生物体的角度或曲线。坐垫中的海绵作为一种独立的形式来看具有大块的厚度,体量,它的柔软提示了它与人体接触的触感,或者它本身就像脂肪的堆积;另外,在剥除它们的功能之后,则可以把它们看作纯抽象的形式元素。比如细颈瓶和广口瓶从形式的角度看就包含着性别的暗示;另外一些现成品,诸如混凝土、刨花板,人工皮革等作为自然物的替代品而具备了某种物质性的隐喻;被使用过或丢弃的现成品也有其自身的价值,它们带有不同程度的破损和磨损使得它们具有唯一性、不可复制的特征。使用过的印记作为时间的痕迹,提示了更多触觉的记忆。比如被淘汰的钱币,它作为失效的一般等价物成为了政府某段历史的时间标本;现成品作为消费社会的符号,其本身就带有诸多的社会性含义,这点在安迪沃霍尔的作品中有很好的体现。

梅洛庞蒂认为事物的存在具有内在性和超越性。内在性的一面反映了观者和事物之间的和谐统一,即“物是物”。而超越性的一面则又显示了两者间紧张和冲突,事物始终包含着一些超出我们目前所知范围的内涵,它始终具有一种超脱我们目光把握的“自在性”,即“物是非物”。[1]梅洛庞蒂:“只要我们不局限于物体和世界的外观,只要我们把它们放回到主体性的环境中,物体和世界就是神秘的,它们甚至是一种绝对的神秘。”犹如看到一个熟悉的字觉得很陌生,在写出这个字时觉得又不是那个字一样。也许在人的印象中这个字本来就是既熟悉又陌生的。生活中很多事物也都会给人这种感觉,这个突然的“短路”让我们开始怀疑它原来的合理性。就像我们对自己的怀疑,只有发现自己不是自己的时候,自我意识才开始显现。 材料也是一样,它一直是它就一直不是它,只有“短路”的时候我们才开始关注它,它从原来的语境中跳脱并且变成一个能指或者其他所指。究其原因,这可能和我们的身体、当下的行动、环境有关。

另外,感觉自身就有其超验性。我们总是基于自身去感知外在,创作的过程则是将艺术家的感性外化。[2]梅洛庞蒂:“被感知的景象不属于纯粹的存在,正如我所看到的,他是我个人经历的一个因素,因为感觉是一种重新建构,他必须以在我身上的一种预先构成的沉淀为前提,所以作为有感觉能力的主体,我充满了我首先对之感到惊讶的自然能力。”所以感觉的前提就是我们置身其中的社会,历史和文化,又经过每个人不同的心路历程和时下的心理状态对事物作出一个反映。

而总有一些事物突然的闯入我们平淡的生活,显得极其异质和刺眼。我将其称之为生活中的“刺点”,刺点犹如一个阻力,止住了我们惯常对它们的认识,它让我们的思维停在半空中,开始重新认识原来的事物。这是我借由罗兰巴特关于照片中“知面”和“刺点”的概念。“知面”是我们对于一个物品的一般化理解。“刺点”则是一种更加私人化和个人性的体验,正是它标注了“知面”并唤起了我们注意力的那一偶然的、意外的元素。如果说“知面”是指事物的一般整体感,那么刺点就是扰乱其光滑表面的细节。正是这个细节把我们的注意力吸引到了这一事物上来。“刺点”是我们一旦不再立于事物面前,就会回想起来的事物上的那个细节。 [3]如罗兰巴特所言,:“靠刺点所赐的那种像天赋一样的超常眼光,我注意到的却是查拉那只放在门框上的手,一只指甲不太干净的大手。”