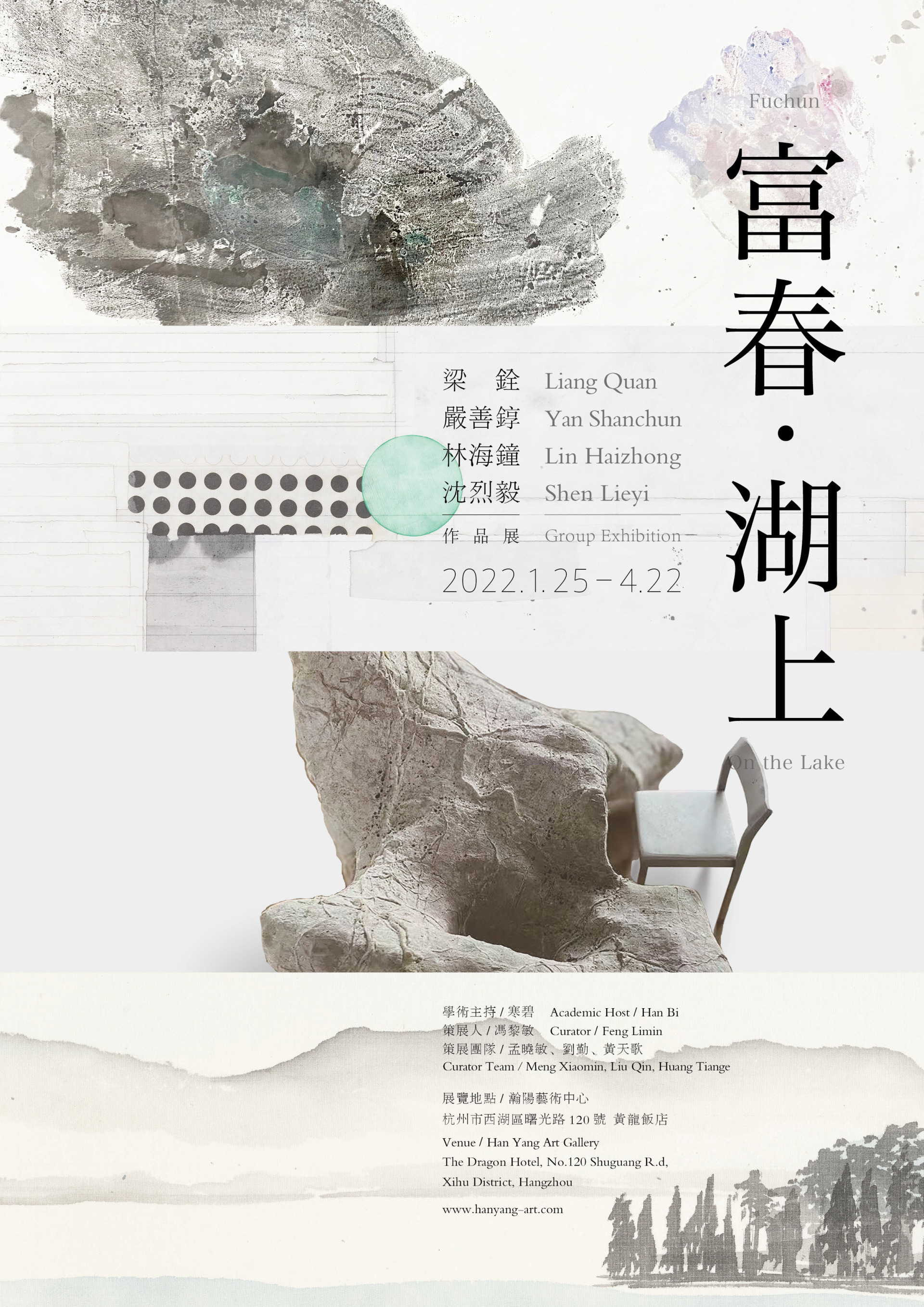

墙报报道丨富春 · 湖上 作品展即将开幕

富春·湖上 作品展 将于2022年1月25日(周二),在杭州瀚阳艺术中心开幕。

策展人 | Curator:冯黎敏 Feng Limin

学术主持 | Academic Host:寒碧 Han Bi

策展团队 | Curatorial Team:孟晓敏 Meng Xiaomin 刘勤 Liu Qin 黄天歌Huang Tiange

展期 | Duration:2022.1.25 - 2022.4.22

地点 | Venue:杭州西湖区 曙光路120号 黄龙饭店 西大堂120 Shuguang Rd, Xihu District, Hangzhou

本次展览荣幸地邀请到梁铨、严善錞、林海钟和沈烈毅这四位在中国乃至国际当代艺术领域有着显著地位和学术影响力的艺术家,还特邀著名诗人和学者寒碧先生担任学术主持,瀚阳艺术中心创始人冯黎敏女士担任策展人。

展览题目 富春·湖上 作品展,意为“烟雨湖楼春帆流影,苍崖云树大月清江”之境,这四位艺术家均与中国美术学院(原浙江美术学院)有着深厚的学缘与文脉关系,其艺术创作也都深受湖山的浸润和熏养。

“水”既是作品的调和剂,也是美学的调和剂。梁铨的“渍”,严善錞的“痕”,林海钟的“墨”,沈烈毅的“迹”,艺术家们的创作无不与“水”有着密切的关系,意境悠远,内涵神秘,是东方美学的一种视觉象征。

此次参展作品均为艺术家们迎壬寅新年之佳作,也是瀚阳艺术中心在黄龙饭店艺术长廊举办的第七十期展览,展期至2022年4月22日结束,欢迎莅临观展。

序 言

寒碧 作

烟雨湖楼春帆流影,苍崖云树大月清江,吴越之地佳胜,目接及于心养,古今之变尚矣,自然之道恒常。陈后山诗:"到江吴地尽,隔岸越山青。"可以开广展题,就中无限风光,这里不多谈了。我想尽量简短,直面艺术家罢,作品及其语言。

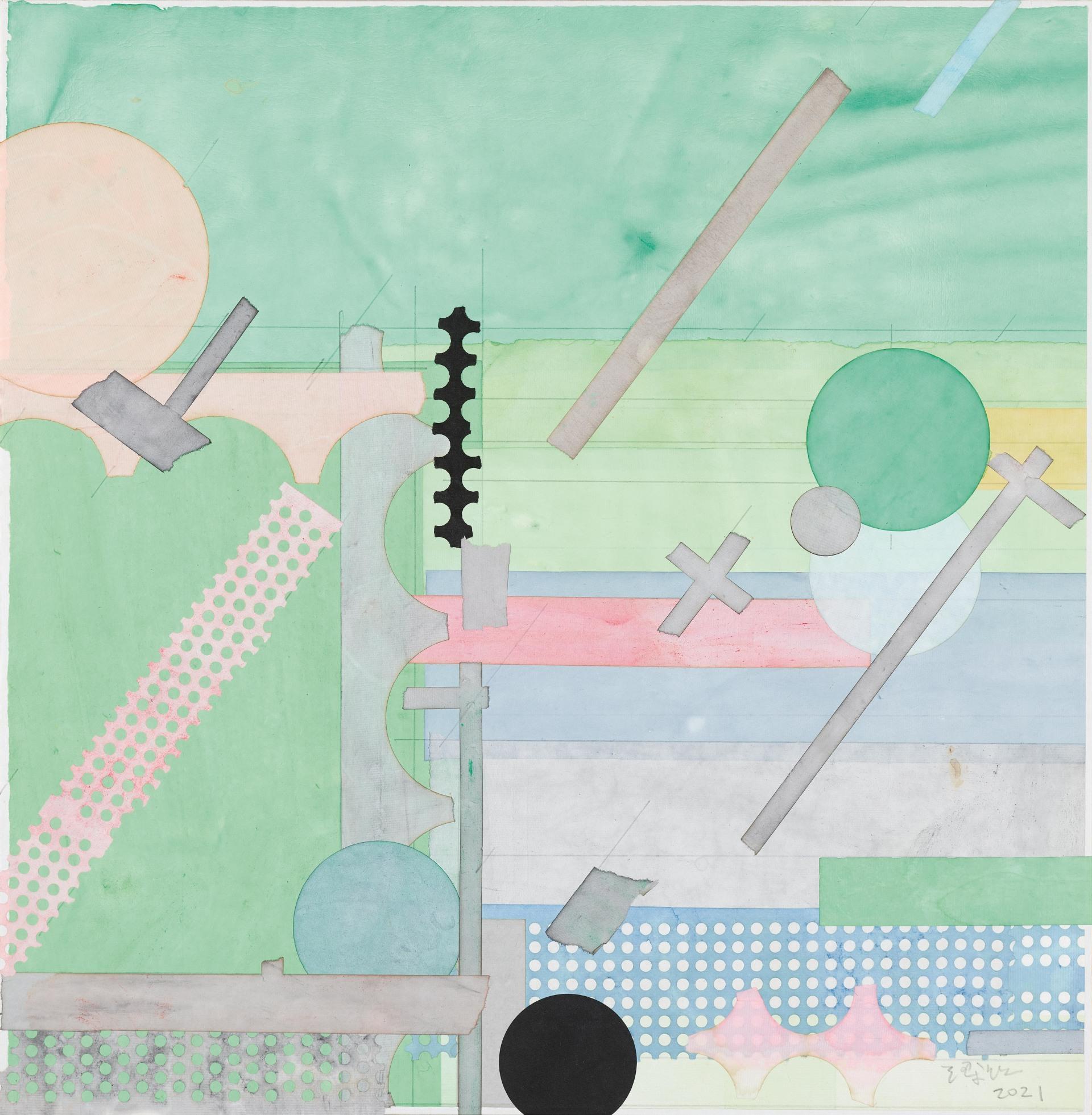

梁铨的才调呈现和观念努力,是对西方抽象画的接引,以之转益中国化的更张。这其实非常困难,他做得相当出色,一由把握取舍的分寸感,二是灵情理知的均衡性。把握取舍、灵情理知的意思是说:他与时流所求的热抽象强表现完全不同,按时流的效法着力点,其渲染的中土特殊性,是相对浅直的美国抽表,乃顺势扬厉于色烈笔动,即抒情性加上书写性,算是典型的中国化的一个特征。可梁铨就没有这个特征,我想他大概是瞧不上的,瞧不上这种用力过猛,停步于初阶反应,或没有实质内容。讲所谓新艺术新构型,或者是热抽象冷抽象,梁铨的作风其实偏冷,近于蒙德里安,深求形式质感,以之显扬理性。如西画的硬边,或平行的直线,他就不去更张,反而不断强化,以硬边和直线即理性的,其背后的支撑是几何学,这原是西画固有的讲究,哲学与科学均给予呼应。但是它和东方的趣味相悖,或者换个说法,按照文化传统,惟线质的丰富性弧度,方符契中国式的典要,这当然属于过往,至少是不够现代,梁铨取舍以心得,斯即均衡与分寸。而所谓观念努力,固关系时代要求,有当于普遍省思,更不离个人觉受,故梁铨接引这种西方抽象并转换形成中土特色的的深刻性在于:他倾心理性力量,持存现代启蒙,又深察感性微妙,不能让理性独大。所以其来有自的水墨、宣纸,这些中土材料特色或曰古典文化经验,包括含蓄安雅的教养,优美空灵的趣味,究义解心的庄禅,就都入眼上手相化,其材料也是气质,并色彩亦蕴情调,简淡清透明洁,即此以中化西,别启一种进路。梁铨没有刻意强调中国性或书写性,反而鲜明发露出高格纯正的要素及情味,离形得似于无迹,是谓高明道中庸。

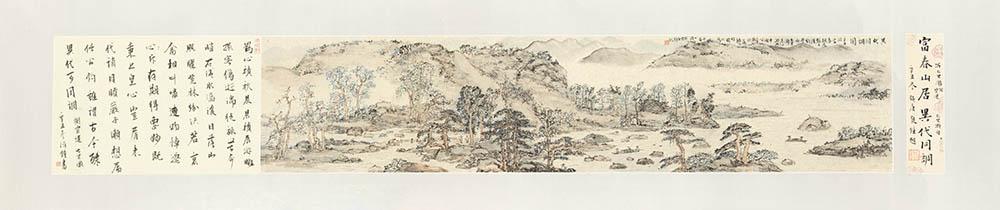

与梁铨更化西方抽象艺术相对,林海钟则抱守传统笔墨典则,期于固定程式中拓展自身表达空间,在预设好的框架里显扬传统中国画的书写特色,书写特色的基础发挥,程式组织是最佳载体,像书法必借助于文字,程式亦常习于已成,乃后得以服务和表现个人的特点。林海钟的过人,是吃准了笔性,挥运的过程、使转的速度,迟涩的顿挫,迅疾的起落,归体贴自如,即直接表现。

书写给绘画带来表现的直接性,程式亦加强历史经验的沉厚感,但就中一个问题,会遭遇独至之难,即个人所历之境,与前贤已成之法,有普泛一致和独成巧便的紧张,历史资源愈富,当下限制愈严,即前在系统模套,会影响个人创造,海钟有何种程度的反思,我的观察尚然疑不定,但他表见或逗露的个人特点,至少在置景方面,即构图或者布位,颇注重直观感受,尤近于西画写生,必也归宿于程式化,亦非简单的三远法。但对局部的具体处理,他还是过于注重程式,或曰追寻构划自己的程式。

海钟是希古的,从观念到气质,都无往而不复。他的风调趣味,令人想到溥儒,包括造型用笔,基本可以对应。也可以讲是对溥儒的改造,他把用笔的速度提快了,故写意的味道更足,灵性的呈现更强,才情的展露更洋溢,以至于看上去欲将度越溥儒。溥儒是很宽绰的,从院画上手,而气格透脱,笔墨图像的变通性大,南北两派均可以兼融,总的看来北派更多,因为图式简洁,用笔相对持重,组织更加完整,显得儒雅老道,文人气和书卷感,不凌乱也不散漫,海钟相与照耀,显然过于炫了,或将有以超步,自信这种才气,所以点画纷披。

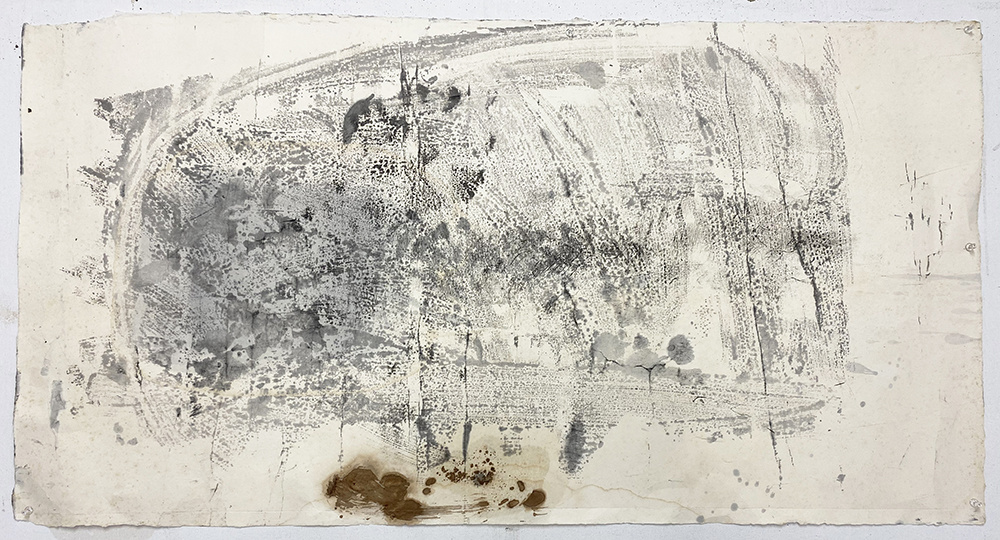

严善錞强调身心灵智的自然顺化和转念,眼前的光景,直观的感受,接对的程度,身体的反应,等等。顺化是打开自己的身体感觉,转化是找到贴合感觉的个人语言,试图从巳知的艺术史叙述里逃空虚、脱粘缚,离袍断䄂、拉开距离,既与传统中国画拉开距离,包括文人画;也有西方的油版雕拉开距离,包括抽象表现主义。拉开距离的一个基点,当是身心灵智的始源感觉,就此我曾专门写过评文,在相关的群展里也屡言其探索的价值,比如那篇《"自然的双重性"展序》,聊引下面一段,免却重言赘语:

严善錞艺术很鲜明的一个意图,就是追寻对象的形态不同、身心感受的调适不同、语言表达的对应不同,种种不同,方是实情,一个办法,终堕窠臼,独出手段,才开境界。这里有两个问题需要面对:一个是前在系统给定的成法成见、艺术史承传相继的语言遗产,不管是中土的还是外域的,所谓的后天习得性,无论如何也绕不开;另一个是个人生活的切身体验,深层的感受,特殊的认知,记忆与想象,观察及心造,物质性和精神性,生理性乃至肌肉感,要表达这种种方面,或受益于系统借鉴,或受制于成法羁绊,下焉者得鱼而忘筌,属于去障,不易,上焉者不断造新筌,就是创发,尤难。严善錞反复于两者之间,均照映在《富春》两个系列,一个是水墨的,表明针对性的问题反思,即对黄大痴以来的富春山,实景与画作之间的差距怎么看,眼睛究竟能见多少?画家到底能画多少?是不是一定通过传统中的图像或者艺术史的经验面对自然?另一个是综合材料的,更多与生活关切的,"富春"不再指向山水和风景,一变而为河流与土地,也不再是无功利的审美,而体贴于活生生的现实,石头的坚硬性、土地的泥泞感、湿冷的气息、苍凉的心境、生存的艰辛、岁月的流逝,都感发触动、隐露虚实、斑驳陆离、蕴藉旷荡,象内象外,绵邈纸上。

沈烈毅的作品,手补造化功,令人想到老子的"道者反之动",或者苏子的"流水尚能西",他是逆方向运作,逆于雕塑的材料语言,寻找质感方面的对反,偏要让坚硬的石料,幻化出柔软的波纹,如此的对象表现,颇有些出其不意,而完成这种语言,其手段就不一般,并观念亦须崭然。我们当然会联及文艺复兴的人巧胜天工,即贝尼尼时期的敏锐和细腻,大理石雕刻出神入化的一个后果显现,就是追求不同自然物质料感的比附务奇,始而肌肤冰雪,继而衣袍纹饰,甚而丝绸绮靡,异常丰富精严,一例上手造极。至其乍见灵飙的刹车止步,则由艺术语言之界划区隔,其效果毕竟近于绘画,故不比纯粹雕塑语言,我强调观念崭然,特以此作为前提,本质化的理解雕塑,一定就是空间体积,故轻柔微弱之起伏,为浅表不实之质感,即外于雕塑艺术特性,或不属三维空间语言,就被完全否定掉了。沈烈毅则逆于这种本质论,以近似浮雕的感觉,来张大比附的可能,一旦将石材比附于湖水,应该说已经达到了极致,这之外就再无踵事增华,石材不惟坚硬,而且处于静止,他却琢磨出了柔软的流波,有曲折的变化,兼透明的效果,就引人复杂的感受,小则有声有色的联觉共产,可视可听可触,大至斯文道脉的历史资源,刚柔相济之秘,除了个人体验的高明沉潜,还是经典思想的一个印证。

四位艺术家,除了沈烈毅,都是老朋友,沈氏只这件作品,古人讲先无别个,即令我神交气求。以上总观概言,无力形式分析,皆大而化之,或浮光掠影,可能的自我宽解,是疫中的隔离处境,我不能聚精会神,走笔如蚁力衔山,几乎离崩溃不远,幸而得艺术释然,这大慨是我的福气。向各位致意,祝展事圆善。

寒碧拜题

辛丑腊月十一 书于上海巽汇

2022.01.13

部分作品

梁铨 柳浪闻莺 1/2 48.5x47.5cm 宣纸彩墨拼贴 2021

梁铨 山居之二 91x61cm 宣纸彩墨拼贴 2008

严善錞 富春山色 · 冬 01 64X123cm 综合材料 纸本 2010

严善錞 富春小景05 39X53cm 综合材料 纸本 2020

林海钟 富春山居 字22x34cm 画22x103cm 纸本水墨设色 2021

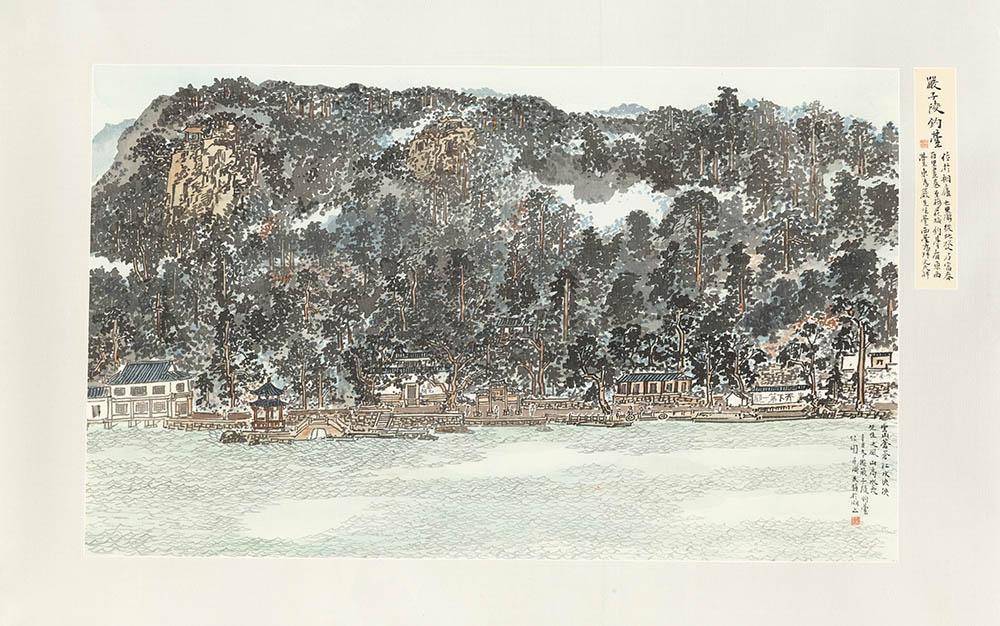

林海钟 严子陵钓台 43x71cm 纸本水墨设色 2021

沈烈毅 灰色系列·出云 20x40x15cm 太湖石 不锈钢 2022

沈烈毅 灰色系列·天梯Ⅱ 35x15x50.5cm 太湖石 不锈钢 2022

参展艺术家

梁铨

1948出生于上海,祖籍广东中山

1964考入浙江美术学院(现中国美术学院)附中

1981赴美国旧金山艺术学院学习版画

1984进入浙江美术学院(现中国美术学院)版画系执教

1995任深圳画院专职画师

现工作、生活于深圳

严善錞

1957年出生于杭州。1982年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院),研习版画创作。他受过中国传统书法的训练,也受到美国抽象绘画的影响。尽管严善錞通晓西方抽象绘画和版画艺术的悠久历史,但他并未试图与那些前辈一比高低,而是以自己独特的方式利用这两种媒材来丰富中国古代文人作为内省的书法、绘画及诗歌的悠久传统。

林海钟

卧霞散人、钱塘后来生,林泉阁主人。为中国美术学院国画系教授、博士生导师。中国美术学院书画鉴定中心副主任。 林海钟年少成名,画艺精进,作品涉及山水、人物、花鸟、书法等,题材甚广,主张国画以笔墨为宗,以书入画传承古意,为今人所用,提倡文人画风,并认为以画悟道是国画的至高境界,曾参加新文人画运动,为当今学院派畵家代表。其作品水墨画萧散简淡,极具禅意。赋色之作艳丽古雅,传承唐宋遗意,近几年的代表作有现藏于大英博物馆的作品《墙》,主笔灵隐寺大型壁画《济公行化图》和现藏于国家博物馆的画作《鉴真东渡图》。

沈烈毅

浙江杭州人,任教于中国美术学院,中国雕塑学会常务理事、浙江省雕塑学会副会长。主要艺术品收藏:《雨》被中华人民共和国外交部(驻土耳其·大使馆)、南京博物院、浙江美术馆、中国美术学院永久收藏;《舟》作为上海市政府赠送给瑞士巴塞尔市的友好城市雕塑立于瑞士巴塞尔圣约翰公园;《静水流石》被南京博物院永久收藏等。