2019年的冬天,《打边炉》和上启艺术共同策划推出“冬谈”项目,其初衷,正是基于2019年上启艺术呈现的三个艺术展览,我们希望重新面对躁动的时空,以冷静、舒缓的方式,组织切实的现场与深谈,并以回归文本的方式,提取一段价值线索予以沉积和保存。

2019年12月25日,2019深港城市\建筑双城双年展大鹏所城分展场“时间之海”开幕,弗兰克·哈弗曼斯(Frank Havermans)的作品《KAPKAR / DP-4B》参加了本次展览。2020年1月11日,Frank Havermans在大鹏的赖恩爵振威将军第举行的讲座“艺术如何捕捉城市”开始前,《打边炉》和他进行了一次谈话,并将谈话内容与讲座内容一起,整理编辑作文本。依照惯例,问题隐去。

2020年春天的这场疫情,让我们经历了城市封锁和居家隔离,当街道上的人潮褪去,车水马龙不再,城市就像死去了一般,而武汉这样一座千万人口的城市被封城,更是城市史上罕有。城市从未像今天这般死寂和陌生,而我们似乎也有必要重新思考人和城市的关系、艺术家和城市的关系。联系到Frank在春节前的讲座和谈话中曾强调过,不同城市的个性附身在建筑中,其个性本身,则需要居住在城市当中的所有社群都参与构建,自我组织,乃至干预以及挑衅。城市属于所有住在城市里的人,市民才是城市的主人,没有了他们的活动及权利,它不过是主题公园般的空壳。

弗兰克·哈弗曼斯(Frank Havermans)

弗兰克·哈弗曼斯(Frank Havermans)工作室1999年创立于荷兰,一直致力于新城市发展的探索研究,构造未来框架。工作室的研究领域分为两个模块:从建筑概念出发设计的KAPKAR(建筑角度),和从城市化角度出发思考创作的TOFUD(城市化角度)。

其作品灵感源于对建筑空间、城市动态、重力学及形态学的融合之美的构想。哈弗曼斯(Havermans)提出了建筑艺术“战略性干预“理念,并将其同时运用于在自发的研究项目及委托项目之中。哈弗曼斯创立了过渡性的空间模块,这些过渡空间由试验性的建筑装置、家具、城市思考模型、甚至楼宇构成。而这些模块在他们所处的建筑语境中,在空间性和社会性的考量上,都扮演了“战略性干预”(strategic intervention)的角色,他们的功能类似于过渡性物件。他的建筑创新理念贯穿于这些模块的使用中,可视为是对城市和建筑学发展变革的新构想。

我的创作从建筑和城市而来,基本顺延着两条线索开展——建筑空间装置和城市调研的集结。因而我对城市的组织形态非常感兴趣,经常会去思考一座城市是怎么建成的。以我在欧洲的经验打个比方,欧洲的市镇上,教堂大多数时候都是难以被忽视的存在,那是一座城市的起点,整座城市的建筑以教堂为中心,由近及远、自古到新地蔓延开来,这也形成了我对城市组织发展的最初认知。

2011年,我受邀参加OCAT深圳的艺术驻地项目,那也是我和中国的第一次相遇。当时深圳还在发展的进程中,到处都是正在施工的工地,相较于今天的“完成时”状态要粗砺得多。刚来的几天,我找来了一辆自行车在附近转悠,却发现自己过去在欧洲形成的对城市组织的理解全然失效,彻底迷失在巨大的深圳市区和宽敞错杂城市大道之中。就在这时,我不经意间走进了白石洲,这不大的城中村内,街上却充满了生机。

↑ TOFUD # Shenzhen OCAT,城市装置,2011年

在这里我似乎找到了认识深圳的别样视角——一种自我组织的模式,尽管它有些模糊、不是那么坚定,但也让人看到,一座城市不仅有自上而下的规划,也涵盖了某种自下而上的生长方式。这样的城市结构很特别,促使我最终做了一个和城中村有关的作品。深圳的历史不长,或许在城中村留下的这些城市化痕迹更能代表这座城市。我以在深圳发现的五个城中村作为这一系列作品的灵感,作品的大小正好能让人扛在肩上,看起来就像是一件武器。

城市和城市的行动,大多数情况下都是在非常大的尺度下来讨论问题的,我看过白石洲未来要建的摩天大楼效果图,它们和这座城市的其他光鲜亮丽的区域一样,只看得到凌驾于人性尺度之上的傲慢视角,建筑却平庸得毫无特色。我便开始思考能够怎样在枯燥的千城一面下,让环境发生一点点变化,所以我乐此不疲地通过自己的作品传递更加多元的价值尺度,试看看以相对小的尺度进入对城市的讨论,是否会产生不一样的化学效应。

↑ TOFUD # Shenzhen OCAT,城市装置,2011年

偶尔我会觉得城市进化的过程就是一场战争,一场关于生态、政治、经济的战争,也关乎谁会成为战争最后的获益者,每一个住在城市里的人都能真真切切地感知城市化作用在自己身上的影响。城中村大概是战场的一部分,只是这场战争和住在城中村的人毫不相关,就像前阵子从白石洲搬走的那些人,你不知道他们从哪里来,又会搬去哪里,他们也并不会从城市巨大的财富中有所得益,我对城市的这一面很感兴趣。

深圳、广州的城中村,确实代表了其城市身份的独特性,因为在任何其他的地方,都看不到相似的存在。荷兰的城市大多受制于政府严格的组织管理,城市干净又整洁,却看不到像白石洲一样从杂乱中拔起的粗糙建筑;即便北京、重庆也有着和社区邻里紧密相连的市民文化,却是截然不同的方式。

要推倒一处建筑很容易,或许站在规划者的角度上,会认为城中村不是一个有尊严的居住环境,但重点更在于重新思考城市的价值,如何将这般“非主流”融入城市的个性,如何作出恰当的选择。

我持续地在向城市学习,也从中吸收灵感,更多时候我都只是以观察者的身份行走在城市之中,以我对事物的认知去观察、理解每一个地方。

重庆有着相当粗糙的城市结构,在这座历史上千年的老城里,现代城市的结构亦在不断繁衍,高架桥贯穿了城市的不同角落,摩天大楼鳞次栉比,像是走进了水泥森林。我时常看到一些仿造西方风格的建筑,说实话,这些精心设计过的大楼单独来看都挺丑的,但令人惊讶的是,当这些“丑陋”成片地出现在重庆城里时,也聚集起了城市的奇幻,凝结成一种美的机制。这是我一直都挺困惑的事情,我并不相信负责设计规划的人着实理解了现代主义建筑的核心理念,不过是对雕塑、装潢或是所有触手可及的摩登元素作出一点点的挪用,却能将它们成功转化为这座城市新的现代身份,并沉淀下来丰富了重庆的城市层次感。

城市不属于一个虚无的整体,它属于住在城市里的每一个人。一批又一批的流动人口来到城市,成为城市的最底层的基石,但他们对城市的价值,远不应仅止如此。重庆的“棒棒”工人,他们确实是重庆的边缘群体,但因为他们价格低廉,几乎每一位重庆人都会雇用他们,他们的“弱势”也坚定了他们在重庆无法被取代的地位。“棒棒”工人们用他们的竹制扁担和绳索,着实地扛起了“山城”的货物运送。在重庆向着超大型城市急速转变过程中,坚毅的“棒棒”们就像是链条一般,成为了城市不同功能及组织形态的连接、作用点。他们不只是参与了城市的建造,也在为他们自己搭建起城市的每一角落。只是我们需要回过头来思考,这座城市在建造时是否也如此影响着居住者?城市又是否能够正视、乃至欣赏这一边缘层面的价值?

所以我把重庆城市的一部分做成装置,雇用了两位“棒棒”,请他们把作品运到美术馆,并将棒棒挑着这些模型穿过重庆的大街小巷的过程作为行为艺术的一部分,以照片的形式留存。影像留下了他们在城市里的行动轨迹,和重庆的繁荣、现代化形成了巨大的反差。

我一直以来都很尊敬那些被低估了的工人们,他们是整个社会系统里非常重要的一环,因为他们的存在,在不断地提醒大家去注意城市的这一社会层面:你是否思考过你的城市里面住着什么样的人?城市为谁而造,难道都是为了那些买得起摩天大楼的人而建的吗?城市是否有那么一部分,也是为了那些肩扛着城市、手把手添砖加瓦的人而发展的呢?

香港是一座城市结构相当密集的城市,尽管保留了大量的历史遗迹,但在香港的生活,并不会让你明显察觉到古迹突兀的存在。新的建筑如雨后春笋般冒起,旧的建筑也留存依旧,这也是为什么我们可以在香港这座充满活力的城市里,挖掘出那么多不同的新的演绎空间。香港的身份特质并不只存在于那些摩天大厦,在街角成千上百的密集摊位中、在城市特有的标识中、在大楼不同形态的建造叠加中,我们总能在街道上看到香港城市结构的另一面。

我认为香港整个城市结构的中心,是那些从旺角到湾仔都能看到的——街上工作的人,香港的街道上时常能看到露天的开放市集,一个小摊门面就是一盘生意,在这里你可以看到,社会在不同的人群之间流动、交集、发生互动。人们似乎可以在任何角落开始他们的生意,只要他们有一方天地,一处的买卖就能运作起来,这种有机的组织模式真的非常有魅力,它也着实构成了“中国”这一身份的内涵。可能有人会说这些小摊对城市形象来说这比较负面,毕竟是廉价的工作方式,甚至摊主都有可能没拿到营业牌照,但在这些在街道上工作的人身上,我突然看到了从城市内部、从市民身上生发出来的结构。

2012年深港城市\建筑双城双年展期间,主办方邀请我在香港一幢二十世纪五六十年代的旧唐楼里做一件作品,但我当时觉得空间太小了,便问主办方还有没有其他的空间?主办方告诉我屋顶还有一处地方,用于他们平时放映的活动。但在屋顶做作品就得注意,按照政府的规定,作品本身不能超出天台的范围。最后我做了一个有趣的机关,让作品可以伸缩收放,像是那些从楼里伸出来的晾衣竹竿,当它伸出天台外部的时候它是违规的,收起来时又是合法的。两种形态之间的随意切换,像极了香港那些户外摊位白天要卖东西的时候就解开他们的篷帐,晚上收摊便绑起来的动作和状态。

↑ KAPKAR/ WVA-6F,2012年,部件放出天台的状态

↑ KAPKAR/ WVA-6F,2012年,部件收进来的状态

在这个项目中,我将这些元素融合进我的雕塑之中,还与楼下临街的一家五金店合作,只使用在街道中寻常的材料(例如角钢和瓦楞纸),整个2012年深港城市\建筑双城双年展期间,这个“生物”一般的雕塑都被放在了展览空间的顶部。我把这样的工作方式称作为“战略性干预”(strategic intervention),在作品的制作过程中需要去处理很多实际问题,比方说前面提到的违规问题,还有环境适应和材料选择的问题,我选择直接就地取材,在大楼附近寻找有代表性的元素,并混合起来建造出完全不同的空间感。这么一来,作品就不再只是局限在美术馆和特定人群内部,城市里的人会看到,会参与,会融入其中,打开了作品和人群互动的尺度,作品本身也被放大到和建筑本身的状态紧密相连,我用了这样略带挑衅的行为,去打破建筑日常的状态。

街道是城市里非常重要的部分,大商场里购物的生活,那对我来说非常不真实,反倒是这些在街上工作的人,在商场和超市之外的这一层自我组织的架构,更是吸引人,这是我过去在荷兰生活时从来无法想象的景象,它们已经成为了香港城市身份的一部分,能在一条街上同时看到丰富的层次,更是迷人。

我很高兴能在作品中带出这样一种矛盾感,有的人喜欢花,有的人喜欢鲨鱼,我绝对会是喜欢鲨鱼的那一拨。我不认为艺术家只能创作美的作品,我们应该以做不同的事情为目标,用作品激发意识,成为推动思考的力量。

↑ KAPKAR/ WVA-6F,2012年,工作现场

↑ KAPKAR/ WVA-6F,2012年,工作现场,Frank在与本地五金店师傅沟通制作

来到大鹏之前,我还以为它会像东京市中心的那些寺庙和佛塔一样,只是一个摩登市中心的古迹街区,来到这我才惊喜地发现这对于深圳来说就像是一个天外之地。在此之前我来过几次深圳,只知道深圳是一个四十年历史的城市,从没想到深圳还有像大鹏一样的地方,历史更悠久,或许提供了深圳城市性格别样的可能性。

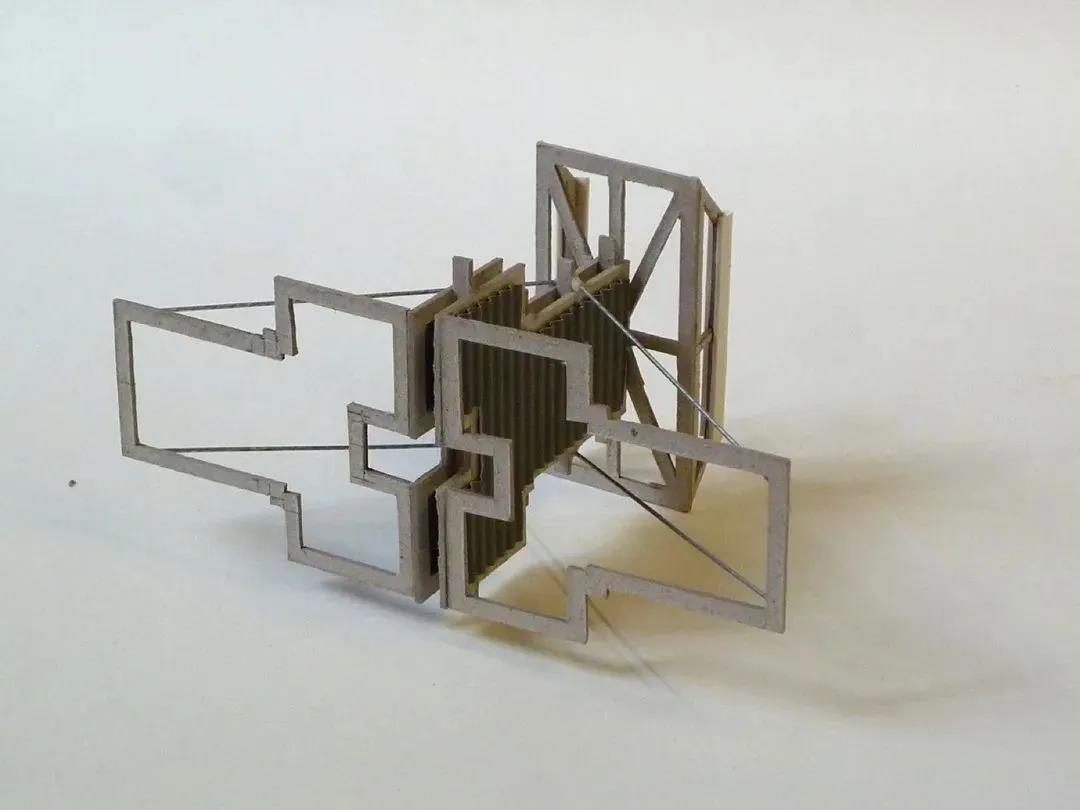

大鹏的建筑中最引人注目的便是房屋顶上的结构,这种横梁是中国建筑的特色,却逐渐消失在城市化进程中。我想在这当中更美丽的部分是它们的形态并非出自对美学的考虑,而是基于房屋切实的功能考虑来设计的,我很喜欢这样不刻意塑造的美学。KAPKAR / DP-4B便是基于这样的观察,以房屋顶上交错结构镜像对折后的形象,做出了一个颇有未来主义风格的作品。

为了进行作品的前期调研和勘查,我在这住了近两周时间,每天花大量的时间在古城四处行走,看看能怎么样和这里的一切工作。走着走着我才意识到,古城空荡荡的,里面几乎没有人居住。我感到震惊也很费解,这么一来古城就不再称得上是城市的一部分了,可能更近似于一个主题公园。

因为不多人住在大鹏古城里,大鹏的夜晚总是昏暗的,所以我在作品里加了一个柔软的灯光,希望这个作品能在夜晚给大家提供一点光亮。令我惊喜的是,作品安装完成后小朋友都很喜欢它,每天晚上都能看到做完作业的小学生结伴在这附近玩耍,甚至还会在作品上爬上爬下。我很高兴在亲身参与了作品的制作、把作品交付到观众手中之后,大家还可以在生活中发现它的其他用途,仿佛作品和人群产生了新的连接。

这些看不到居住者的古城、古村落,让我回想起在欧洲造访过的那些古城:刚洗好的衣服晾晒在街道的上空,历史非常自然地融入当地人的血液成为其中的一部分,而不是一个主题公园般的空壳。要在一座城市里面看到这些,需要耐心,需要时间层叠的积淀,最终堆积成某种可以称得上是文化身份的内涵。

事物都有其发展的规律,在足够时间的酝酿和发酵下,破败的或许也会成为城市脾性当中不可或缺的美丽。新老建筑之间不总是违和的,新建筑会丰富旧建筑的价值,旧建筑也丰富了城市环境,铺垫起新建筑的厚度。这不是一道非其一不可的单选题,也可以是联合共存的状态,可惜的是大多数时候旧的痕迹一下被抹掉,一干二净。

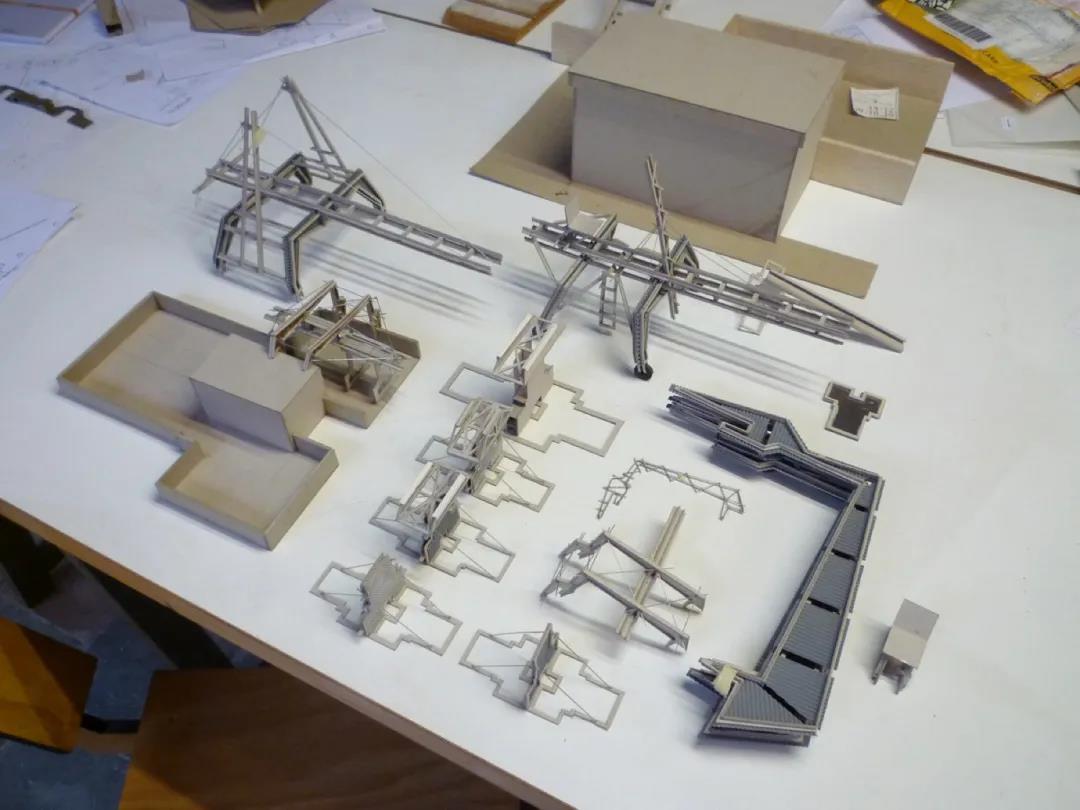

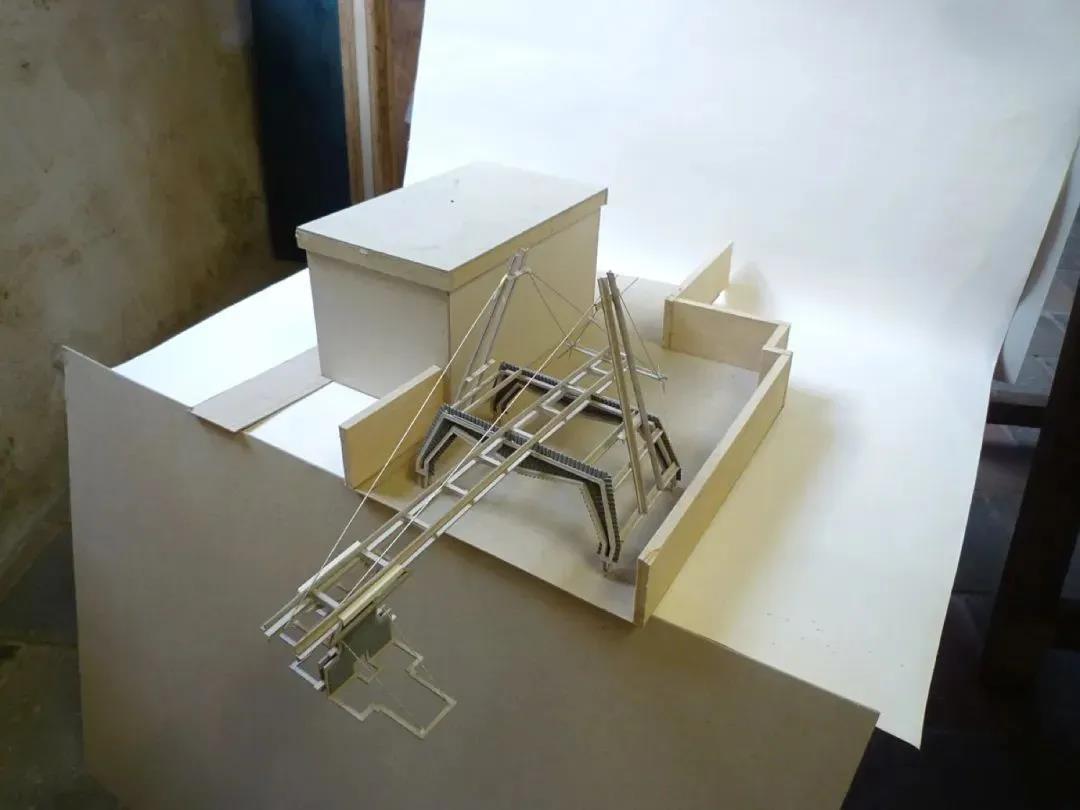

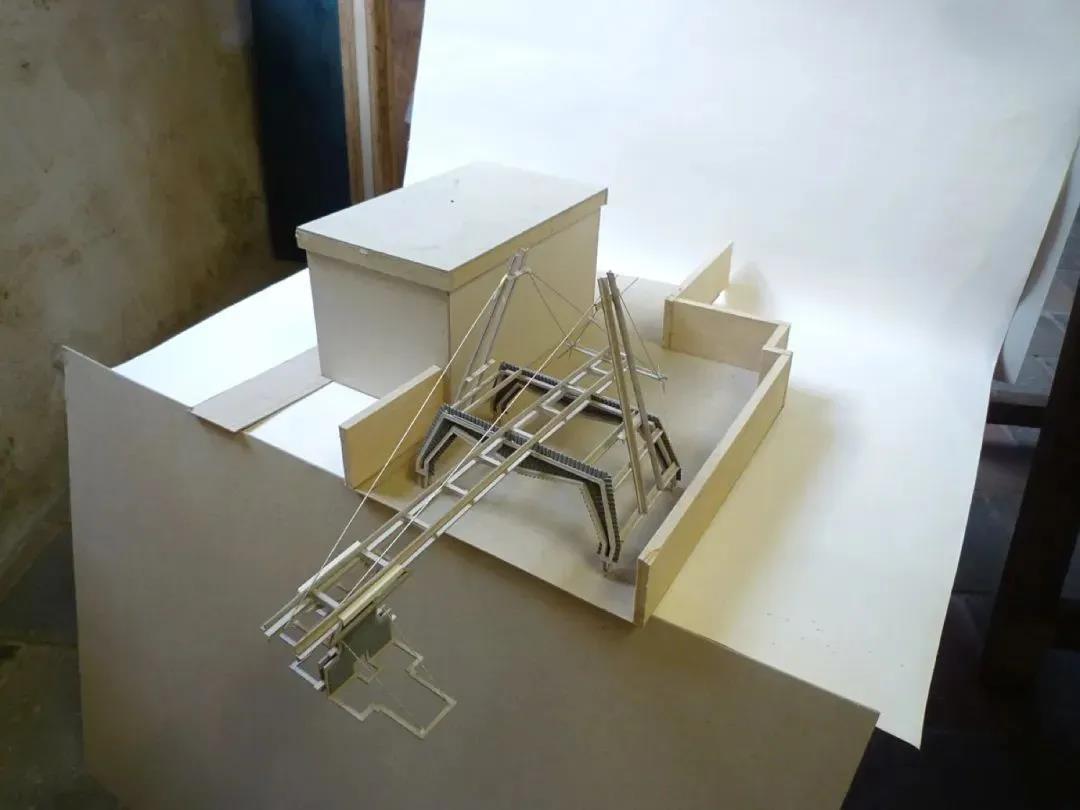

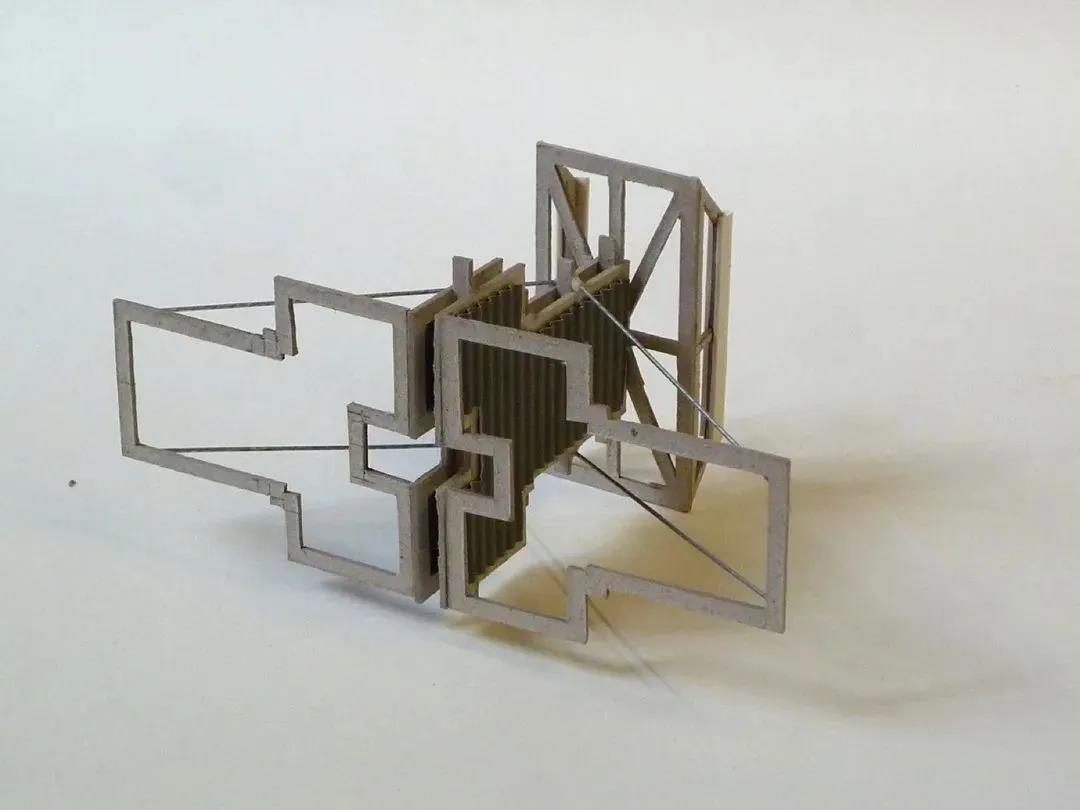

↑ KAPKAR / DP-4B作品模型,2019年

↑ KAPKAR / DP-4B工作现场,2019年

尽管搭建了很多建筑空间,但我是艺术家,不是建筑师,通常能让我展现我作品的地方就是艺术空间,那我必须衡量预算的问题,在尽可能少的预算里获得尽可能好用的材料。环保木则是不错的选择,操作性能的考虑是一方面,另一方面环保木确实非常漂亮,用一种“自然”的方式去完成的作品,更加具有细腻的手工感,也能互补我锐利的设计风格。一般情况下,环保木并不用于艺术作品,它廉价、通用,在街道上随处可见,不过因为我喜欢自己动手完成作品制作的全过程,环保木的轻便优势就很合适,只要两个人,就足够力气搬起这一摞木头。

有时候,预算不足对创意来说反倒是一件好事,当你有了足够挥霍的预算,根本就不用思考了,只需用最廉价最平庸的点子去应付,把活交给别人来干就好了。唯有预算非常少的时候,你才会去尝试亲自动手,把大量的时间放在创作,和对这些细节的打磨上。

在欧洲,雇用一个技术纯熟的工人时薪大概是30-40欧元,这样一来我便很难在相同的预算下,达到我所想要的效果。“快”对我来说毫无益处,我喜欢慢一点去做,进展得太快只会让我压力倍增,宁愿花更多的时间去保证作品的质量和效果。理想情况下,作品的灵感来得很快,但对我来说,作品完成并不只是灵感而已,还需要花上大量的时间真正把设计完善至每一处的细节上,尤其是当你需要花上好几个星期才能找到灵感的时候,就更加需要下功夫不断的尝试,做出不同的模型,找到合理的结构。

↑ KAPKAR/ WVA-6F建筑模型,2012年

模型可不仅是为了展示而做的,当然,它最终确实是要用于展示我的工作,但模型的意义要大得多,它们是我设计思路的具象化,也因为这样,我从来不用电脑来设计,如果模型本身足够强大的话,它在电脑的计算里面同样是强大的。单从物理形态而论,最终的作品只是模型的放大版,无论形态上的大小如何,自然法则都是恒定且通用的,所以我根本不需要用电脑去不断地推演、建造模型,电脑的演算更多时候是为了用数据核实我户外作品的安全性,但那并不构成我设计的出发点。

建筑师、设计师都应该对材料具备清醒的认识,假如我只是把所有东西都丢进电脑里,便无法感知结构之间该如何连接、构造,也很难去想象作品最终的呈现效果和它所传递的质感。我这么说并不是要抵触电脑和科技,只是我并没有成长在计算机时代下,自然也不习惯计算机的思维模式。电脑的功效对我来说大概和一台织布机差不多,机器不是万能的,是机器背后的人决定了机器能够干些什么。

想想看电脑里的各种功能强大的设计软件,操作简单便利,看上去是解放了设计师,但它太方便了,设计师只需要按照程序的设定就能工作,从另一个角度来说这是否反而成为了一种局限?软件是针对创作者的兴趣和需求开发的产业,正是因为它的简单能满足大多数人,创作者反而忘记了去自由地探索、以自己的方式去创作,这是我极力想避免这类软件的原因。

一般来说,我们思考城市发展的时间单位,可能是以二十年、三十年、五十年来计算的,但在我的作品中,更多的是去思考未来主义下的城市,会把时间单位的进度条拉长到一百年、甚至是两百年。同时,我在做作品的时候经常和我所观察到的现代化速度非常快的地方城市结构相结合,延展对城市的认识,传递我对未来城市结构的想象。

今天的城市如此巨大,且以极快的速度扩张着,那些混凝土结构的出现时看似完全忽略了人在其中所能够发挥的作用。然而,我们却总能在老旧的社区、自我组织的互动当中不断地学习、发掘价值。我所有的作品都算是对城市改变的倡议吧,这些混合的形态,以一种层次更丰富、更具挑战意味的建造方式,在改变我们观看、对待周遭环境路径的同时,也为现代都市提供了更加多元且宽泛的人文尺度。