白内障-保鲜:寒碧孙周兴汪民安序、尚扬自撰创作谈

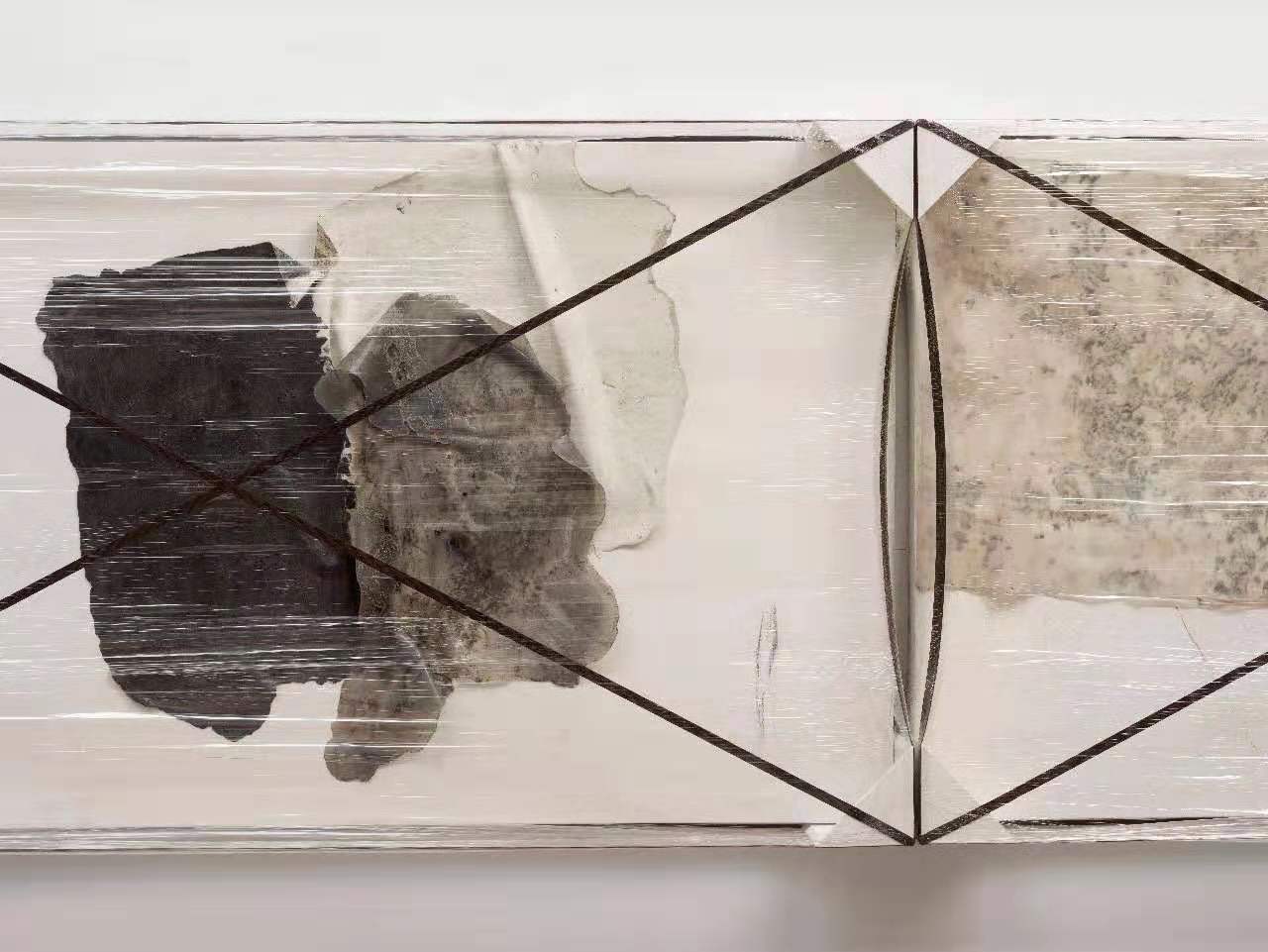

《白内障-保鲜》,布面综合材料,(131cmX251cmX19cm)X2,2019

序

寒碧

关于尚扬艺术的总体议断,其个人的才调心法器识格局、创作的社会介入现实关切、照耀的哲学气质政治赋义,孙周兴和汪民安的推阐已各得深致。我谨䃼充谈一个具体问题,即这件新作的卓越特异之点,与此前的同题作品相比,究竟有怎样的创发或者推进。

尚扬是特立独行的,也是无法归类的,大扺设身于现当代艺术的分野处,不懈追寻其可能性间距的未定局。这个"现当代艺术"概念固然有些囫囵,但它似乎方便于专指尚扬的尤异殊类位置。我们讲"现代艺术"的形式语言,或者讲"当代艺术"的观念行动,自有其理解的约定俗成,而尚扬则总处于例外状态。这个"例外"的意思前提,反而表示他身不置外,两个方面都有占据。

当然可以将"例外"解释为他对流行风气和固化认知的抵抗意志,这个事情显然成立,只是似乎有些简单,所以我思量着试试发明具微,尽可能单纯接对一个面向,譬如从创作的上手过程观察,以他持续规模的"白内障系列"示例,就会涉及美学趣味、形式语言、材料运作、观念给定的结构性统合问题,这个问题显然特別困难,我们看看尚扬究竟怎样处理。

作为一位背负了沉厚艺术传统、同时有着精深才情修养的艺术家,尚扬在上手下笔之际,尽展其神通妙用之法,这是一点儿都不难想像的,联及他对材料的理解运用之能,信心自如而地道灵警,也丝毫不会成为问题。关键是他一旦加入某种新的观念,这就与其惯态故技有所离合,他将怎么样折衷会归?能不能做到自然贴切?或者反过来问,他到底会不会面临观念和材料相互抵消的尴尬?我没有向尚扬专门请教过这个问题,但直觉上他很可能遭逢过类似麻烦,因为"白内障系列"有个愈高愈谨的实验过程,它最初不似这般严整完密,或沒有达到现在这个程度,或始于两种方式的直接拼合,而未意两者之间的弥缝圆善:比如污染的自然风光,尚扬径取手绘的方式,画得真是优雅极了,接下来呈现"坏山水",于是就贴上塑料袋,这当然是有意为之,乃立足于直截了当,故语义的效果特别强烈,而语言的方式随之冲突。类似的还有"蒙娜丽莎",援例亦采用了这个办法,干脆叠加上去,就要不管不顾。

这个塑料袋的运用,就是观念性的强化,可它所笼罩下的图像,依然还属于趣味性的。尚扬的手感太好了,任他随便怎么画,寥寥几笔就是了,露才尽情不用说,总是富于感染力,故那个观念"罩不住"它,则叠加只能是叠加而已,似缺略一重相与交融的馀裕,尽管语义上能夠尽达,但在语言上未臻俱化。

而现在这个新作,就非常有意思了。一是材料的选择和观念的给定十分贴切,二是材料本身也自带鲜明的语意魅力,就令人想到博伊斯那种奇构异制,直将度越黄油毡子的前身远影。只凭材料自身即可满足观念的要求,而在材料中间他又获得语义的对应。这样一种结合,真的仿佛天作。

《白内障-保鲜》(局部)

尚扬是如何做到这个程度的?那个愈高愈谨的来路不能忽略过去,他也是渐至佳境,一步步损益而成。两年前我在北京工作的时候,曾看到他的一件同题作品,就想像那是一次关键转折:不大的装置,好看而得趣,材料是环氧树脂,其状如弃物堆积,循名于"白内障",直等于观念物,显然贴切具微,同时协调得体。

这件新作则延伸出另外的材料,基底部分仍用环氧树脂,兼有类似乳胶漆成分的切片接应,以拼贴置入白框,在上面覆以薄膜。薄膜这个材料,一般很难用好,但尚扬确实做得漂亮,至少三处见其匠心:一是与白框子之间的呼应,散发出透明的轻盈,二是与乳胶漆形成的对比,衬托出浑浊的感觉,三是捆扎上黑色的包装带子,造成了强弱的冲突反差。这几种材料的颜色也都顺逆相得:白色的框子、炱色的乳胶漆、透明的保鲜膜、黑色的包装带;"顺逆相得"的意思,指颜色与材料的关系匹配适合而且异样,有一种极特殊的气氛,营造出不寻常的美学,这同時也凸显观念,而观念已不再是叠加上去的效果了,倒像是自然而然地从中生长出来的……

因此我就可以这样说:讲形式语言、讲观念语法、讲材料运用;进而讲这三者之间在结构上的匹配与贴合、包括矛盾的设法平衡以及张力的充分显示,这件《白内障-保鲜》,已做到境界全出,并达于很高成就,它是我新近所见的最好的一件作品。

我就顺便结合尚扬的位置处境,简述关于现当代艺术的认知问题,以此快速结束这个例行公事的序言:现代艺术和当代艺术之划分,多以讲求趣味和加入观念为条件,这种不成文的共识,形成较固化的执念,我们总要以之强行定位,而且只能调动刻板印象。比如面对尚扬,首先就要归类,他属于当代吗?也许是现代吧?始终殆于观念地想,从来不去体贴地看,这已是艺术自由的大忌,委实要深刻加以反省。至若能不能暂时搁置这种分类,则尚扬的艺术已起到了指示作用:不被风会左右,自身处于两端,冀求相衡来做,避免得一遗二;即正视自身的成长经验,更尊从个人的感觉系统。这是很真诚的,就是讲践行的,在做的过程中,把自己融进去。

我前面讲到这件新作和旧作之间的关联,着眼点是观察尚扬艺术的创发演进拓展,固有比照高下之裁断,却无否定过去之主张。这样讲的基本意图是:一定不要先入为主,真当进入实际处境,体贴观照个人养成,究心运思具体问题。比如艺术家的感觉逻辑和观念逻辑,本来就是彼此触动相互交替的一种关系,惟有去深察细按,方得以体贴入微。而尚扬就是个案,其艺术已备典型,他的独特性、他的生长点、他的自行自法、他的不新不陈、他的非阡非陌……确实值得深入研究,惟当忌于空言标榜。

最后补充一点,以当总观概论:如果讲尚扬的特别之处,最鲜明的还是自我意识,既持守艺术的自我,又强化自我的艺术;既悬置先在的系统给定,又避趋时代的风会挟裹,这是他和同侪流辈整整一代人最为不同的方面:往往呈为一种介入潮流同时抗拒潮流的自主性,热情非热衷,冷静无冷态,可贵而难能。但是风会潮流所向,它有另外一个逻辑,就像尚扬不肯为之迎迓,它对尚扬也是报施对等,尚扬即没有与其相得的关系应答,它的评价系统也就不会为尚扬有所辞色,只能是一律化的权力君临,或者如标尺性的科条套路,最终还是从职业分工的角色、身分位置的角度来打量上下,以之轻弃真实的心理生活与成长经验,从而抹掉个体的价值根本和自由义涵……我由此感到尚扬的特立独行是在给予一个提醒:不接受任何外在系统的框定、不接受所有固定习套的羁束。天地如此之大,还容得下这种存在。谨序。

2019年11月16日于上海

尚扬艺术中的物质研究

孙周兴

尚扬对我来说一直只是一个传说。多年以来,几位哲学家朋友在回忆1980年代的武汉岁月时,经常会跟我提到他。但除了在展览人群中的一次匆匆握手,直到行文此刻,尚扬之于我依然是陌生的。不过,当我这次终于有机会关注尚扬时,着实吃惊不小,因为尚扬艺术满足了我关于“当代艺术”的基本想象。

尚扬艺术不好懂更不好说。首先是因为,尚扬在艺术上好像没有榜样和典范,他总是在变,无论什么中西样式,不管什么人物材质,对于他来说都不构成规定和限制。尚扬的风格大概是不定和无形,但奇妙的是,他的作品总是能够让人看出是属他的。这是尚扬的高人之处:蓄意与他者保持距离,又始终对他者保持开放。

《小切片-1》,布面综合材料,14.5cmX29.5cm,2018

老友汪民安是最懂尚扬艺术的,他向我们提示了尚扬作品中传达出来的关于破碎自然的经验和哲思。纵观尚扬1990年代以来的创作,尤其在他的《大风景》《董其昌计划》《坏山水》《剩山图》以及最近几年的《白内障》等系列作品中,我们确实看到了这位艺术家关于这个已然变得物非人非的自然/世界的思考。这应该暗示着尚扬艺术的哲学向度。当代艺术本来就具有哲学性,其境界多半取决于艺术家哲思的位置。

就尚扬近作而言,容易让人起疑的一点大概是,他只是要探讨已成老生常谈的生态问题吗?或者只是要通过艺术做一种生态哲学么?

尚扬近作《白内障》系列当然不是要处理一种常见的眼病。白内障是一种典型的老年病,以专业的说法,是“晶状体代谢紊乱而致浑浊”,浑浊晶状体阻扰光线向视网膜的投射,从而导致患者视物模糊。不得不承认,尚扬的这个点位踩得相当高明。今日人类已经普遍地视力下降,视象黯淡,精神感知力亦相应败落。人类垂垂老矣,已经普遍患上了身心双重的白内障。19世纪的哲人尼采喜欢使用decadence一词来描述人类身心两个方面的“颓废”状态;20世纪的人智学家斯泰纳则声称,人类已经进入一个“弱感世界”。他们的所思指向是一致的。尚扬作品中的未尽之言也在于此。

为探究这个虚弱颓废的物质世界,尚扬又一次动用了他早在1990年代初就开始使用的工业材料——塑料。这又是一个稀罕的选择。五颜六色的塑料铺天盖地,已经包裹了整个地球,尚扬有一个说法是“塑料皮肤”。可以想象,塑料这种人造物质是不无神秘的,它既有形又无形,既透明又不可洞穿,既固化又不断溶解入水土中——所谓“降解”,即化为对环境无害的物质。以包装的形式或者以粉末的形式,塑料在地球上汹涌流动,泛滥成灾。而主要通过塑料制品在“降解”过程中生成的“环境激素”,已经深度改变了地球生态,严重毒化了人类体液环境,使人类和其他动物的自然繁殖能力大幅降低,而且呈现不断加速之势,无可逆转。

尼采所谓的普遍颓废的“末人”时代到来了——在尚扬这里,可以说是一个“白内障时代”。“末人”即最后的人已经无计可施,老眼昏花,只会不停地翻动白眼了。

当代艺术真正的奠基者约瑟夫·博伊斯曾经主张:今天的艺术必须超越单纯的视觉探索,转向物质研究。他这个主张不无争议。博伊斯当年给出的一个理由是:无论具象还是抽象,视觉艺术的两种基本样式的可能性已经消耗殆尽,所以艺术必须转向物质研究了。但为何必然是艺术呢?博伊斯进一步论证说,物质是远离逻辑的,所以唯有通过艺术来探究。更早的思想家海德格尔也有类似讲法:艺术比科学更能接近事物。艺术如果不能对这个已经被技术工业完全支配和彻底重塑的物质世界作出反应,而且必须是一种非科学、非逻辑的反应,一种个体性的奇异神秘的反应,它当然还没有获得当代性,更不可能具有未来性。

地球已经进入“人类世”,在“人类世”中已经和正在发生的是自然人类文明向技术人类文明的过渡。当代艺术可谓“人类世”的新艺术,它固然要追忆和保存已经破碎、正在消逝的自然人类经验,但不能停留于此,它还要直面文明断裂,更要介入技术统治时代生活世界经验的重建。对于当代艺术家来说,确认断裂并非难事,难在如何介入和重建——如何通过艺术重建世界经验。

自1990年代以来,尚扬深谋远虑,以持久发力的高难度动作,通过多个系列样式变幻、主题连贯的作品,完成了当代艺术意义上的根本转向和推进。就世界经验之重建这一核心命题来说,尚扬实施了两项相互联结的艰难工作,一是艺术的物质研究,二是艺术的政治赋义。就前者而言,尚扬不再停留在简单的视觉图象探索和营造上,而是动用多样物象的并置和对观,意在开启新生活世界的物之经验。在他的系列作品中,自然物、手工物与技术物(技术制品)经常被拼贴、叠加和组合,由之得以重获意义。在技术工业时代,物已经被彻底抽象-抽空了,而艺术作品就是要让物神秘地回归,重新成为“意义的载体”。艺术通过物之凝聚创设世界的意义,这应该就是艺术中物质研究的动因。

《小切片-3》,布面综合材料, 20.5cmX31cm,2018

进一步,当代艺术的物质研究还必须拓展到社会介入,甚至于进入文明批判,此即我所谓的艺术的政治赋义。或者更应该说,当代艺术的“物质研究”本身就是一种社会介入或者政治赋义。尚扬的几个围绕风景和山水主题的系列作品都已经为此作了见证。如果说他更早的《大风景》等系列还在刻意谋求画面趣味的话,那么,新近的架上装置作品《白内障》的观念性似乎更为直接显赫。《白内障·保鲜》已经把一种艺术的“物质研究”展现为“技术批判”和“生命哲学”,让观者思考在塑料化工时代物质的全球流动和新式存在,以及无所不在又隐而不显的技术-工业-资本的逻辑,更提醒人们审视和探测在技术统治状态下人类生命的整体颓败和可能结局。

通过介入而抵抗,这是当代艺术的使命。虽然明知大势已去,虽然艺术的介入行动也不免软弱乏力,但人类还必须摆出这种抵抗姿态。我相信,尚扬是深谙个中要义的。尚扬不断变换不断否定的奇异创造,甚至在他的作品中隐含的背逆和戏谑成份,都可理解为一种抵抗,这种抵抗既指向外部世界,同时也是艺术家的一种自我保护。

2019年10月13日于上海

流动,更新和腐坏

汪民安

1,尚扬最新的作品《白内障-保鲜》(他现在创作的节奏越来越慢了)是他既往工作的延续,但是,又出现了新的明显变化。我们可以说,他对他原来的作品进行了特殊的“增补”:他按照先前的《白内障》系列计划完成了一件作品——我们可以将这个作品看做是《白内障》系列中的一件——然后将这个作品用薄薄的塑料纸包裹起来,并打上了黑色的绷带使包装看上去更加稳靠。这是对一件作品进行的“包装”。我们可以说,这是通过包装一件作品而完成的一个新作品。是对自己作品进行包装而完成的一件作品。

2,就此,这层薄塑料看上去像是一件作品的外部(它是包装用品),但它又是作品的内部,它是作品的材料,是作品的有机整体中的一个要素。它同时是作品的内部和外部。同样,那交叉的黑色包装带既像是尚扬以前作品经常出现的X字的延续,是它们的指代和隐喻(在尚扬那里,这些叉字符号带有强烈的谴责和破坏意味),但也是真实的包装带,是内在于作品本身作为作品素材的包装带。它同时是隐喻符号和实在之物。

3,这样的“增补”是尚扬自己作品的差异性的延续,是他的《白内障》系列的一个延续性增补。《白内障》还醒目地存在,它暴露的大地和自然的问题仍旧存在:大地已经被一层化工产品所覆盖,被这些现代的技术化石所覆盖。现在,这个被覆盖的大地被再次覆盖,被白色塑料覆盖。更恰当地说,被白色塑料所包裹,它没有留下任何孔洞。如果说这些化工产品是凝固、硬朗和局部性的——每一种产品牢牢地锁闭一块大地,让大地陷入死寂状态;那么,这些塑料则是轻盈的,流动的,透明的,但也是无远弗届的。如今,它轻而易举地准备包裹整个大地,这些看上去给大地覆盖轻盈面纱的塑料皮肤,这些大地新的人造风景,注定会让大地难以呼吸。

4,实际上,对白色塑料的关注,在尚扬1990年代初的作品中就已经出现了。他曾经将不同的商品塑料包装袋进行拼贴,这既是塑料袋的拼贴,也是商品符号的拼贴。他当时已经预见到塑料袋的弥漫,但是,塑料袋是跟商品的符号结合在一起的,他将这些塑料袋拼贴的时候,也是对商品的景观拼贴。塑料袋不仅是作为一个化工产品出现,而且也是作为一个商品的景观符号出现,是商品符号的载体。在那些早期以塑料袋为题材的作品中,人们既看到了塑料的蔓延,也看到了商品的蔓延,看到了作为景观的商品的大肆蔓延,正是这样,塑料袋的显赫符号一面压制了它隐秘的化学一面。而尚扬的这几件作品也自然地被看做是带有强烈的波普风格意味,人们忽视了它的另一面,即对生态灾异的警醒一面(在1990年代初,生态灾异很难成为人们的预知想象)。正是因此,尚扬放弃了这一次探索,他避免将自己归入当时时髦的波普艺术家的行列。无论如何,在他为数不多的这几件作品中,塑料的化工性质以及它可能带来的威胁性已经作为一个种子出现了——实际上,中国的大规模塑料污染就是从那个时代开始的。

5,现在,尚扬重新捡起了塑料,但这次是纯粹的白色塑料来包裹他的作品。这个包裹性的白塑料看上去非常脆弱,它随时会被戳破,撕裂,毁坏,我们可以说,它一定会被毁坏,也就是说,这件作品——白色包裹塑料是这个作品的内在部分——也一定会毁坏,一定会被撕裂。尚扬的方式,是重新换一个白色塑料从而让这件作品再次保持完整。也就是说,这件作品本身一直会不断地改变,不断地变换它的材料,它随着包装塑料的毁坏而变化,它身上能看到毁灭和再生,再生和毁灭的反复过程,也因此能看到时间的痕迹。

《小切片-5》,布面综合材料,21cmX31cm,2018

6,同样,在另一个意义上,这是一个包裹作品,这个作品因此有了它的内外,有了它的里层和表层,有了它的透明表面和不可穿透的里面。有了它柔软的表层和坚硬的里层。也就是说,有了它丰富的厚度和体积,有了它强烈的空间感。在这个意义上,它不仅是一个毁灭和再生的时间性作品,它也是一个套叠性的空间性作品。我们因此会说,这件作品在自我扩充,它扩充了自己的事件和空间,它是一个平静的作品的“膨胀”过程。它几乎全是由化工材料构成的,由那些令生物窒息的死亡材料构成的,但是,奇妙的是,它们仿佛还在“活动”,仿佛还有生命——让大地濒死的东西,自己却在生长和变换。

7,这个被打包的作品,这个打包式的作品——我们会问,它为什么被打包呢?这正是因为它要被运输。这个塑料包裹不仅是对被化工产品包裹的大地的再包裹,它同时是对生态灾异的掩盖和揭示——包裹是掩盖,白色的包裹则是掩盖不住的揭示,是冲破掩盖的揭示。它也是对一件物品的包裹,更恰当地说,它还是对一件艺术作品的包裹,它把物品和作品包裹起来,让它流通——这件作品会到处流通,会到处运输,那个黑色的绷带会缠绕它到处旅行。它在不断旅行的过程中,也在不断地拆开绷带和不断地绑紧绷带。将作品包裹起来,不是将它们凝固和静态化,而是将它们进行运输。此时此地的包裹,就是为了在彼时彼地被打开——这件作品,注定要走出工作室,注定要处在不断的包裹和打开状态,不断的流动状态,注定要在各种空间(在车站,在码头,在机场,在海关,在各种美术馆和画廊,甚至在各种私人的收藏密室)中显现,暴露,展示和流通。

8,因此,艺术作品在今天都可能变成一个暂存性作品。它们缺乏确定的根基,也不知道它们的终点何在,它们甚至不知道在何时要改写它,何时更换材料,何时再次启程,何时旅行到何地?唯一能确定的是它们会一直流动。尚扬因此将艺术作品重新置放到一个流动状态中来对待——流动才是它们的存在方式;打包和拆包是它们的存在方式。艺术作品是作为一个流程,一个不可预见的流程,而非作为一个确定的结果而被尚扬捕获到的。而这种流程显而易见为各种资本所驱动。尚扬打开的是这样一个隐秘的艺术世界,一个被资本所驱动的流动的作品世界,一个到处旅行的作品世界——这个作品正是在流动中才不断地添加意义或消减意义,或者说,流动就是它的意义。

9,事实上,不仅仅艺术作品在流动,而是整个世界都被各种流动所搅动。从根本上来说,这是一个资本的流动世界,资本将各种封闭的空间轻易地穿透,让世界变成一个平滑世界,资本的流动裹挟了一切流动。这是一个流动世界,一切都变动不居,一切都是暂时性的,这个流动借助技术的刺激在今天还在加速。鲍曼因此断言今天的现代性是一个流动的现代性。《白内障——保鲜》,这个暂存性的作品,它预示着,一方面既要通过流动来保鲜,也要保持保鲜的状态来流动。保鲜和变动不居,正是这个时代的律令:迅速地陈旧,迅速地遗忘,迅速的变换,迅速地流动。这流动以加速主义的方式来到,物品和艺术品在这个流动中会迅速地腐败和更新,而人在这个流动中又能如何保持更新而不腐坏呢?

2019年10月于京

关于《白内障-保鲜》

尚扬

从2017年开始,我以《白内障》为题,进行了一系列创作。我採用一种化工产品作为作品的主要媒材,正是今天唾手可得的这类物质,浸漫在当代人类生活的几乎所有范畴。它们无所不在,覆盖一切。它们覆盖了风景,覆盖了食品和每一个家庭,也覆盖了我们的思想,几至我们无法去真正看见和正确判断我们所处的现实世界。《白内障—保鲜》即是这一系列的延续和扩展。

《白内障-保鲜》(局部)

早在1991年,我即在一张蒙娜丽莎肖像上,贴上了各种在商店购物所得的食品包装袋。这些五颜六色的、印着各种图案和文字的塑料袋,像一件美丽而奇特的婚纱,将这位著名的女人包裹了起来。这是我最早的用塑料这种工业材料对画面进行覆盖的尝试。1996年4月,美国《艺术新闻》刊发了琼•莱伯德•柯恩女士关于我的评论文章,文章的标题即是:《尚扬:贴有食品标签的蒙娜丽莎》。

《白内障-保鲜》也在用这种方式讲一个惯常的故事,这个故事既来自此刻这个时代,也来自我个人及众多人的日常生活。这件作品就是我在当下体验到的现实。在今天,当代生活呈现这样一种普遍现象:就像一次日常点餐或网购,所有的欲望在点击中被下载为商品,同时,这些商品在电子空间中被标注上一段时间,然后,这些商品被包裹上一层层透明或半透明的“塑料皮肤”,传递到快递小哥手上,并重叠在他们穿越城市路障的身影中。最后,这些“塑料皮肤”中的物,无论是食物、衣物、用具与活物,都在空间中移动,从一个地点到另一个地点,永不停歇。这是在1991年、在上世纪末无从想象的景象。今天,所有当代生活都在这种“塑料皮肤”的包裹中流动,我们把这种流动,称为“保鲜”。

今天的人们,毋庸我多加言说,即能从作品中读出它应有之义,因为基于通感。

今天的艺术品,也无法独立于这种不停的流动状态,或者说,恰恰处于这种状态之中。一方面,是在现实空间中作为物质的流动,另一方面,是在数字空间中资本增值的流动。即使今天的艺术品已经进入到画廊、收藏家、博物馆等系统,它们还会以某种特殊的方式,经由保险及各种法律制度的保证,漂洋过海,穿越各种民族国家的疆域与意识形态的边界,在飞机、码头与集装箱中,在不断反复的包裹与拆装后,重新进入新的美术馆或画廊、拍卖会空间,参与到无止尽的新的流动。在这种状态下,没有一个地点能够稳定停留。今天的艺术品越是处于物理空间的流动状态,在数字资本空间中就越是升值。越是在不同场景中不断的开幕与展示,就会越是加速艺术品在数字资本世界的升值频率。就这样,艺术品从一个某人到另一个某人,从一个数字资本账户到另一个数字资本账户,以至于流动状态占用的时间,往往超过了临时性停留的时间。艺术品今天在流动过程中呈现的状态,成为它新的本质。具体的说,艺术品就是使得资本在流动中增值的工具,在不断曝光中使资本“保鲜”的载体。

因此,我所展示的不是处于工作室/美术馆中静止状态下的作品,而是处于运动状态中的作品。今天的艺术品,恰恰以表面的静止状态掩盖了在实际空间中的流动状态,掩盖了当代艺术品以这种状态,在谈判中不停穿越社会空间中那些看不见的边界的事实。其次,我想展示的,并非当代艺术品早已具有的本质,而是它新的呈相——这个时代裹挟出的新本质,是去蔽,是对今天艺术品以商品形态存在的本质的揭示,也是对今天艺术品在美术馆系统中被审美化展示的批判,提示人们,他们所观赏的艺术品,并非作品完整的本相。最后,我想把艺术品运输过程中的媒介工具与操作状态,提炼、转化为一种当代艺术的新语言。悖论的是,这种语言的答案显然就存在于艺术流通体系与机制本身——越是司空见惯的,它的深层体系就隐藏的越深,我们也就越是忽略它。这也许就是这件作品的些许意义。

2019年10月于北京

尚扬 · 白内障-保鲜

总策划:寒碧

策展人:孙周兴

学术主持:汪民安

展览总监:严善錞

主办:巽汇/同济大学

开幕时间:2019年11月21日下午3:00

展期:2019年11月22日-2020年02月10日